タイトル下のド派手なキャッチコピー「日本語、緊急事態!」は岩波新書の新刊「うつりゆく日本語をよむ」の「帯」に書かれているものだ。

日本語は壊れた?

本書は当初「日本語の劣化」あるいは「日本語は壊れてしまったのか?」などのタイトルを想定されていたとのこと、最終的に表題のようにマイルドなタイトルになったが、その反動が、「帯」の過激なキャッチになったのかどうか。

筆者の今野真二先生は高名な日本語学者、一般向けの本もたくさん書かれている。日本語は壊れつつある、だからなんとかせねばならないという立場の本である。

もちろん「壊れ、乱れ」なのか「進化」なのか、あるいはその「変化」が本当に近年加速しているのかどうか、判断するのは難しいと思う。例えば宇宙船に乗っていて、船外を日本語という星が高速で通り過ぎて行ったからと言って、「日本語は高速で移動している」と言えないのと同じである。自分も相手も動き、その距離も変化するなら観察は難しい。

そのような前提で、日頃日本語を細かく観察されている専門の先生が、日本語の乱れについて、あえて警鐘を鳴らしていただけるのは、やはりありがたい。こういう人がいてくれないと、本当に日本語は壊れてしまうからだ。

知的財産としての「書きことば」を守れ

ことばには「話しことば」と「書きことば」がある。「話しことば」は、言語そのものの特質である線状性に縛られる度合いが強い。(「線状性」というのは、ことばは最初から最後まで1本の線のようなもので、分岐したり、複数が併行するということはないということ)。

ことばには「話しことば」と「書きことば」がある。「話しことば」は、言語そのものの特質である線状性に縛られる度合いが強い。(「線状性」というのは、ことばは最初から最後まで1本の線のようなもので、分岐したり、複数が併行するということはないということ)。

しかしより効率的に「知」を伝達することばは、やはり「書きことば」であり、私たちが守るべきは「書きことば」であろう。そして筆者は「書きことば」の本質は「圧縮」や「構造化」によって線状性という制約から逃れようとするところにあると言われる。

書きことばの「圧縮」「構造化」は健在か?

「書きことば」中にある「圧縮」された表現が「解凍」不能のものになっていたり、「構造化」の組み立ての際に主観と客観、あるいは主体と客体の境界が文章の中で曖昧になり、ただしい理解を妨げてしまっているという現象が最近みられるようになったというのが筆者の主張。

「圧縮-解凍」についてはここでは省略するが「構造化」の妨げになる例として、新聞記事の中に主観が混ざってしまう例を以下に抜粋する。2020年4月の朝日新聞中の1週間の動きに関する記事である。

十七日 政府が全世帯に配る布マスクの配達が東京で始まる

十七日 政府が全世帯に配る布マスクの配達が東京で始まる

十八日 国内での感染者数が1万人を超えた

二十日 濃厚接触者の定義、発症二日前以降に変更

二十二日 長崎停泊中のクルーズ船で33人の感染が判明

二十三日 俳優の岡江久美子さんが新型コロナウイルスで死去。63歳だった

以上、一見問題ないようだが、筆者は言う。十八日「超えた」とある。十七日は「始まる」だったのになぜ?この「た」は過去をあらわしているだけでなく「超えてしまった」という「書き手」の捉え方、気持ちを表しているのではないか。(文法用語のムードである)二十三日の「63歳だった」にも「まだ63歳だったのに」という書き手の気持ちが反映されてしまっている。

確かに、言われてみれば文末表現が乱れている。

「読み手」の感情に先回りしてしまう愚

本来、何をおいても客観的事実を伝えなければならない新聞記事において、主観が混じる表現が使われている。これを筆者は「書き手」が「読み手」の気持ちを先回りして表現しようとした無意識の産物とする。

コロナ前ぐらいから、「忖度(そんたく)」という言葉が流行った。日本人全体に、相手(聞き手・読み手)の感情に先回りしてしまうメンタリティが発生しているのではないか。そのため極端な例では主観、客観のみならず「書き手の視点と読み手の視点が交錯する。」文章もまかり通っている。そのことも文章をわかりにくくしているという。

(例)スポーツ欄によくある言い方。

「来季は新スタジアムでJリーグに参入します。宮崎の週末に元気を与える場所にしたい。」

自然な言い方に見える。しかし、上記も筆者に言わせれば、スポーツを見て元気をもらうかどうかは「受け手、読み手」側の問題であり、Jリーグに参入するチーム側の問題ではない。一文の中に、それぞれの立場が混じって示され、「書き手の視点と読み手の視点が交錯、わかりにくい文になる」のだ。筆者の以下の比喩がおもしろい。

原因は「摩擦、すり合わせ」を飛び越えた「共有・共感」

SNSでの不特定多数とのコミュニケーションが日常的に行われるようになった現在、本当の意味で人と人を結び付ける共通経験が持ちにくくなる。つまり、SNS上の交流が、真の対面コミュニケーションでない分、人々は余計な摩擦を生じ、お互いが傷つくことを避けようとする。

SNSでの不特定多数とのコミュニケーションが日常的に行われるようになった現在、本当の意味で人と人を結び付ける共通経験が持ちにくくなる。つまり、SNS上の交流が、真の対面コミュニケーションでない分、人々は余計な摩擦を生じ、お互いが傷つくことを避けようとする。その結果、本来は情報共有、共感のために不可欠な「すりあわせ」それに伴う「摩擦」なしに、一気に結論だけ「共有」すればよいと考える。飛躍した共有、共感があたりまえになる。

確かに、共感の印としての「いいね!」ボタンは、真の共感がなくても簡単に押せる。

そして情報発信者(多くの場合、書き手)には「自分をそのまま認めてほしい」という「気分」がある、そしてそのことばは「いいね!」ボタンで承認されれば完結し「フロー」情報として数分後には過去のものになる。

「打ちことば」に駆逐される「書きことば」

SNSやネットで交換されることばは「書きことば」ではなく「打ちことば」である。その場その場での共有、共感を記号のように示すだけで、ストック情報としての価値を失っていく。

結果、

ネット上に文字はあふれる。しかしそれらは本来の「書きことば」とは程遠い。本来「話しことば」はフロー情報。どんどん変化していく。それに待ったをかける立場の「書きことば」が機能しなくなり、「書きことば」のふりをした「打ちことば」が「話しことば」に寄り添ってしまう。

本来「書きことば」は「話しことば」の行き過ぎに対するブレーキとして機能しなければならない。ことばの行き過ぎた変化を見張るためにも「従来のような書きことば」を取り戻す努力が必要なのである。

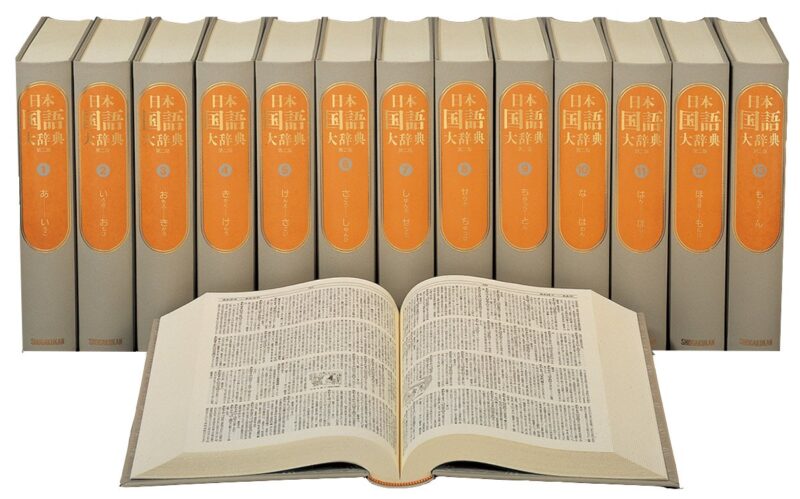

日本国語大辞典第二版

「書きことば」を読める日本人は20%?

少しテーマはずれる。本書を読んでいて、実業家堀江貴文氏と直木賞作家の林真理子氏の対談の中に、心に留め置いていたものがあったのを思い出した。

という話しだ。平均的なネット民は、話しことばや話しことば風の打ちことばなら理解できるが、まともな「書きことば」で書かれた文章は理解できないという堀江氏の過激な意見だ。よく似た意見は確か他でも聞いたような気がする。

「本を読む人と、てか、本読める人と、読めない人っていて、ネットは読めない人もたくさん見てるんすよ。で、これはもうツイッターで僕は、死ぬほど炎上したんで、(内容は)読めないんです。だけど文字は読めるんです。」「はい。」「正確に言うと、だから、読めちゃうんです。それは習ったから。小学校で習ったからね。読み書きはできるんですよ、一応。だけど、そこに何が書いてあるかは、実はよく分かってない人がけっこういるんです。」「わかります、読解力が本当にないんです。」「そうで、それが、どうやら話し言葉だとわかるらしいです。」「はあー、なるほどね。」「うん、話し言葉だと頭に入ってくるけど、文字は、入ってこないらしいんですよ。」「ちょっと、私たちのお仕事本当あがったりですよ、商売。」「いや、もともとあがったりなんですよ。」「ええ。」「あがったりっちゃ、あれなんだけど、もともと、もともと、たぶん、まあどうだろうな、20%ぐらいですかね人口の。」「もっと少ないかもしれない。」「15%とか20%とか…」

日本語が、美しい言語としていつまでも引き継がれていってほしいと思う。

以上

コメント