地名由来の日本語で、日常的に使われるようになったものを集めました。

関西圏

日本の中心は長い間近畿圏でしたから、地名由来の言葉も多くは関西圏で生まれたようです。

地名由来語源マップ(関西編)

やぶ医者(兵庫県養父)

もともと「やぶ医者」とは現在の意味ではなく、江戸時代兵庫県の養父にいた高名な医者を指す言葉でした。なんでも「死んだ人でも生き返らせる」ぐらいの腕だったとか。「養父の医者」と言えば名医の代名詞だったのです。

もともと「やぶ医者」とは現在の意味ではなく、江戸時代兵庫県の養父にいた高名な医者を指す言葉でした。なんでも「死んだ人でも生き返らせる」ぐらいの腕だったとか。「養父の医者」と言えば名医の代名詞だったのです。

そうすると、にもせのが現れるのが世の常。私は養父から来た医者「養父医者です」と名乗る、ろくでもない医者が横行します。そんな医者は当然下手くそが多い。いつしか「やぶ医者」はよろしくない医者を表す言葉になってしまったということです。

あこぎ(三重県阿漕海岸)

阿漕の海岸は三重県伊勢湾にあります。海岸が東を向いているので水平線に昇る朝日が美しい海岸です。地図でもわかるように伊勢神宮が近い。そのため、ここでは伊勢神宮に献上する魚、つまり神様に供える魚を獲る場所とされ、かつては一般の漁は禁止されていたそうです。

阿漕の海岸は三重県伊勢湾にあります。海岸が東を向いているので水平線に昇る朝日が美しい海岸です。地図でもわかるように伊勢神宮が近い。そのため、ここでは伊勢神宮に献上する魚、つまり神様に供える魚を獲る場所とされ、かつては一般の漁は禁止されていたそうです。

阿漕海岸(三重県)の日の出

くわばらくわばら(京都市中京区桑原町)

くわばらくわばら

もとは雷避けのおまじない。

「天王山」「洞ヶ峠」(京都府、山崎の戦い古戦場)

洞ヶ峠をきめこむ

主君である織田信長を倒した明智光秀と、中国地方から大返しした豊臣秀吉が天下をかけて争ったのが天王山をめぐる山崎の戦い(1582年)。この時、奈良に勢力を持つ筒井順慶の軍は光秀、秀吉のどちらにも加勢せず、勝ちそうな方に味方しようと洞ヶ峠で戦況を見ていたという言い伝えがあります。

天王山、山崎の戦い(1582年)

タニマチ(大阪市中央区谷町)

大相撲のファン(贔屓筋:ひいきすじ)で金銭的にも援助を惜しまない後援者のことを「タニマチ」と言います。広義では歌舞伎などの伝統芸能の後援者もタニマチです。

大相撲のファン(贔屓筋:ひいきすじ)で金銭的にも援助を惜しまない後援者のことを「タニマチ」と言います。広義では歌舞伎などの伝統芸能の後援者もタニマチです。

実際に大阪市の谷町筋にいたお医者さんが大の相撲好きで、相撲取りからは治療代を取らなかったという逸話から「タニマチ」という言葉が生まれました。

全国圏

京都から政権が東に移るのは鎌倉幕府1185年、徳川幕府1603年ですから近畿圏以外の地名由来の日本語はそんなにありません。

タニマチ(大阪市中央区谷町)

「おだわらひょうじょう」と読みます。実はこの言葉も豊臣秀吉が関係しています。

「おだわらひょうじょう」と読みます。実はこの言葉も豊臣秀吉が関係しています。

1590年、豊臣秀吉が小田原城の北条氏直を攻めた時、城の中では戦うか降伏するか意見が分かれ結論が出ないまま時が過ぎ、結局落城に至ってしまいました。このことから、なかなか決まらない話し合いのことを小田原評定と言うようになりました。

いざ、鎌倉!(神奈川県鎌倉市)

「いざ」は動作を始める時の意欲を示す感動詞、現代語の「さあ!」に当たります。

「いざ」は動作を始める時の意欲を示す感動詞、現代語の「さあ!」に当たります。江戸の敵を長崎で討つ(東京都)

敵討ち

だったそうです。

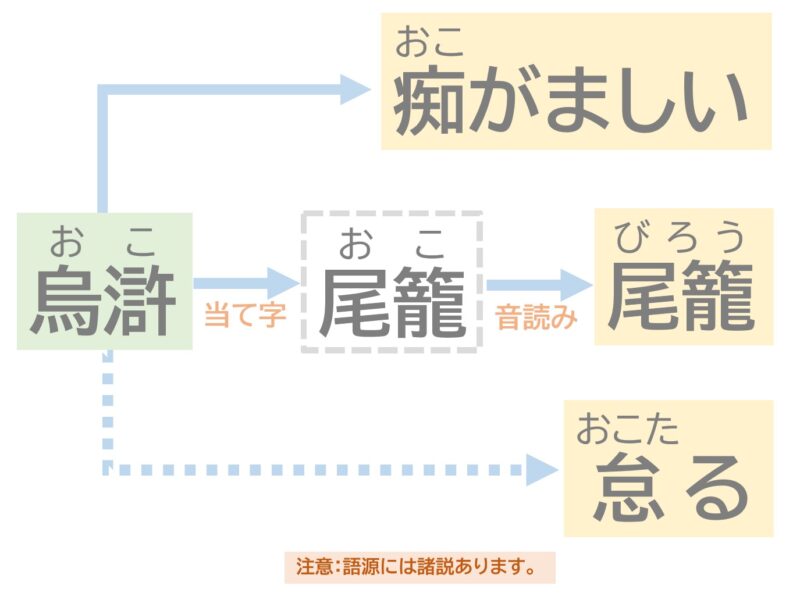

番外編「おこがましい」

「おこがましい」は漢字で「烏滸がましい」と書きます。「烏滸」というのは後漢の時代からあった言葉で「烏(カラス)のように騒がしい水辺に住む人(滸)、あるいはそのような人が住む場所」を表しているそうです。

「おこがましい」は漢字で「烏滸がましい」と書きます。「烏滸」というのは後漢の時代からあった言葉で「烏(カラス)のように騒がしい水辺に住む人(滸)、あるいはそのような人が住む場所」を表しているそうです。

「~がましい」は「晴れがましい」「恨みがましい」のように「まるで~のようだ」という意味で使う接尾辞ですから「烏滸がましい」は「まるで烏滸のようだ」

「烏滸」は中国南部のある民族および彼らの住む場所を示していたようです。

あまりよくない言葉ですから、固有名詞ではなく「痴がましい」と「痴」の字があてられたり、ちょっと面白いのは当て字で「尾籠(おこ)」という書き方をして、さらにそれを音読みして「尾籠(びろう)」という今では「下ネタ」的なちょっときたない話を表す新たな言葉を生み出したことです。

烏滸(おこ)の変化

ちょっとかわいそうな烏滸の人たちです。

(以上、新明解語源辞典、地団駄は島根で踏め、ぷらり日本全国「語源遺産」の旅、以上わぐりたかし著などを参考にさせていただきました。)

コメント