みんなの日本語(初級2)第49課の重要ポイントについて解説します。

日本語教育の敬語分類

学校文法と異なり、日本語教育では「尊敬語」「丁寧語」「謙譲語」の三分類で教えるのが主流のようです。

| 学校文法 | 日本語教育文法 |

| 尊敬語 | 尊敬語 |

| 謙譲語Ⅰ | 謙譲語 |

| 謙譲語Ⅱ(丁重語)* | |

| ていねい語 | ていねい語 |

| 美化語* |

*謙譲語Ⅱ(丁重語):「私は去年、南通に参りました」のように「動作の受け手がいない謙譲語」

*美化語:「さあ!ごはんたべよっと。」の「ご」のように「聞き手を想定せずにつかう上品な言葉」

尊敬語

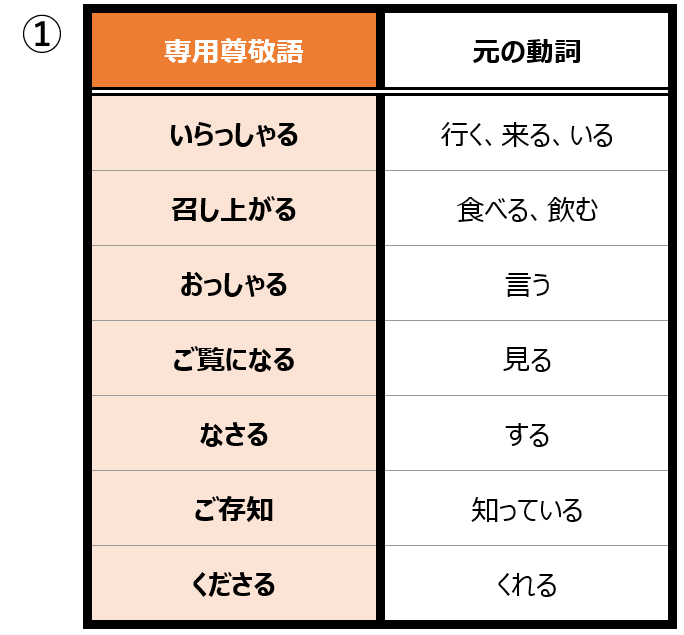

尊敬語Ⅰ(専用尊敬語)

Ⅰ.専用尊敬語

特別な形の専用尊敬語で学ぶべきはせいぜいこの程度です。「いらっしゃる」は「行く、来る、いる」三つの動詞共通の尊敬語になるので次のような例文を示してもいいでしょう。

- 社長は 京都へ いらっしゃいます。(行きます)

- 社長は 東京から いらっしゃいます。(来ます)

- 社長は 会議室に いらっしゃいます。(います)

また、細かいことですが「いらっしゃる」「おっしゃる」の連用形は「いらっしゃり(ます)」「おっしゃり(ます)」とはならず「いらっしゃい(ます)」「おっしゃい(ます)」となることも言及しておいた方がよいでしょう。

尊敬語Ⅱ 「お~になります」などの形

.png)

Ⅱ.お〇〇になります(です)

「(お/ご)~になります、(お/ご)~です」は、尊敬する相手の動作について敬意を表す表現、「(お/ご)~ください」尊敬する相手に動作を促す表現になります。

✕「お見になる」×「お着になる」

このタイプの尊敬語は「見る」「着る」など1音節の動詞には適用できないというルールがあります。この”ルール”について少し考察したものを以下に参考として記します。

【参考】「お~になります」形式の尊敬語に関する考察

たとえば「着る」という言葉の尊敬表現を考えると、

| 着る | ×お着になる | 〇お召しになる |

| 着る | ×お着になる | 〇お召しになる |

| 起きる | △お起きになる | 〇お目覚めになる |

という関係性が考えられます。「お着になる」が、何となく言いにくく聞き取りにくいように「おおきになる」も誤解を招きそうな音の並びであるため、代用動詞の「目覚める」の方に移行しつつあるのではないかということが考えられます。

「お~になります」の「~」に一音節動詞は使えないというルール

以上のように言うと「着る」と「起きる」は本質的に違う。「着る」のような連用形が一音節の動詞はそもそも「お~になる」の形式には使えないのでは、という意見が出そうです。しかしこのルールについては「一音節がそもそも使えない」わけではなく長い年月の間に「使わなくなっていった」と見る方が正しいようなのです。

以下、近代文学の中に現れた尊敬動詞表現の例です。

②「お~になります」から①特別形(専用尊敬語)への移行

以上のように考えていくと、尊敬動詞というのは「いらっしゃいます」のような①特別形という敬意の高い表現があり、2番目の言い方として「お~になります」、3番目に「~れる、~られる」というものではなく、

まず②「お~になります」が基本としてあり、その中で言いにくいあるいは聞きとりにくいなどの理由で特別な形を必要としてものが①「特別形」と移行していった、のではないかという考え方もできるような気がします。

「お~になります」の形で使えないもの、使いにくいものの例を以下に挙げておきます。

| ×②「お~になる」の形 | ①特別な形 | |

| 行く | お行きになる | いらっしゃる |

| 来る | お来になる | いらっしゃる |

| 居る | お居になる | いらっしゃる |

| する | おしになる | なさる |

| 着る | お着になる | お召しになる |

| 見る | お見になる | ご覧になる |

| 寝る | お寝になる | お休みになる |

| 言う | お言いになる | おっしゃる |

| 要る | お要りになる | ご入用になる |

| 死ぬ | お死にになる | お亡くなりになる |

「お食べになる」は誤用?

「お食べになる」も誤用という人もいます。が、理由は上表の動詞のように「言いにくい、聞きにくい」というものではなく「食べる」という動詞の由来が本来「食う(くう)」の謙譲語である「たぶ」であるということによります。

つまり謙譲語である「食べる」を「お~になります」という尊敬表現に当てはめるという矛盾した組み合わせとなってしまうということが理由になっています。

| ×②「お~になる」の形 | ①特別な形 | |

| 食べる | お食べになる | 召し上がる |

以上、ご参考まで。

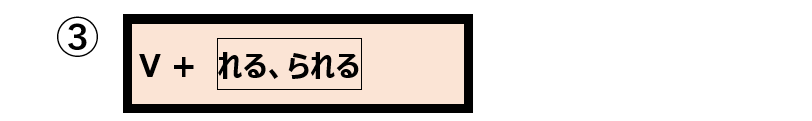

尊敬語Ⅲ 受身と同じ「れる、られる」の形

Ⅲ.れる、られる

尊敬語Ⅰ、Ⅱにくらべて敬度はややおちますが、日本人にとっては使いやすい表現です。

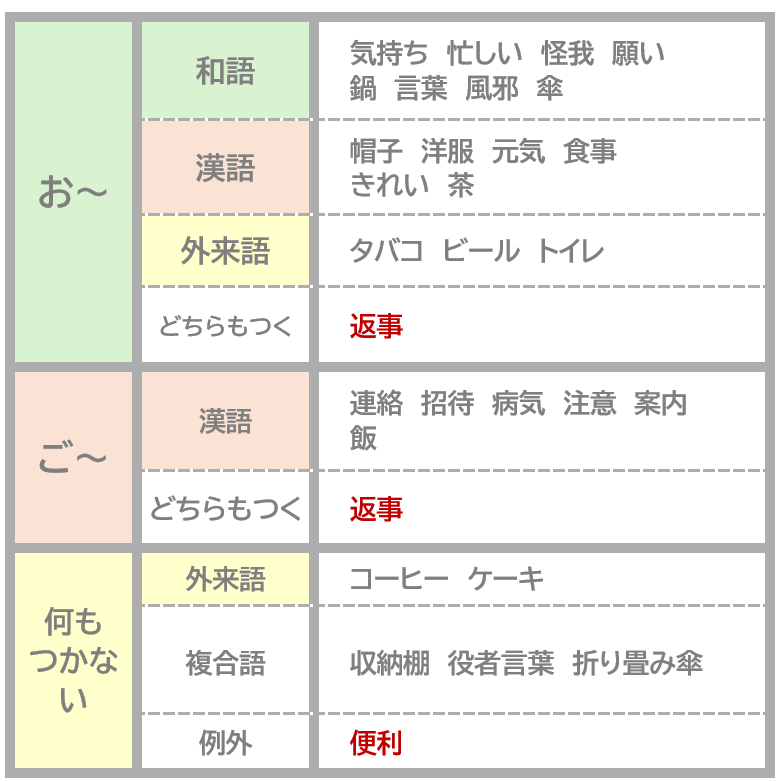

【参考】丁寧語(美化語)「お」がつくか「ご」がつくか

和語には「お」、漢語には「ご」、外来語、複合語には「お/ご」をつけない、が原則ですが例外もあります。

「お」のつくもの「ご」のつくもの分類

以上、初級を教える人のための日本語文法ハンドブック(スリーエーネットワーク社刊)、「日本語の難問」宮腰賢(宝島社)などを参考にしてまとめました。

コメント