「左」で始まる語「右」で始まる語の由来に関するお話です。その前にちょっと寄り道。

「左右(さゆう)」と「右左みぎひだり」

漢字で書けば「左右」と「右左」、読み方は「さゆう」と「みぎひだり」になります。つまり「左右(さゆう)」は漢語、「右左(みぎひだり)」は和語に漢字をあてたものです。なぜ順番が逆になるのでしょうか。

実は同じような対立する概念を表す二文字熟語をあげてみると、

和語と漢語で順序が逆?!

逆になるものばかりです。どういうルールがそこに隠れているかというと、中国語が少しわかる人限定になるのですが、

になっています。(中国語には一声、二声、三声、四声という四つの声調(アクセント)があります。)なかなか面白いルールですが、なぜかはよくわかっていません。

理屈をご存じの方はぜひ教えてください。

「左」で始まる言葉

さてそれでは、一応本題の「左」で始まる言葉、「右」で始まる言葉とその由来について主なものをまとめます。

左党

①左翼の政党、急進党 ②酒飲み

②「酒飲み」の意味の由来が面白い。近世初期、日本でも金が多く産出された。金鉱を掘るものは、高収入で遊郭も繁盛し金山ことばが流行したそうです。その中で、金鉱夫は左手にノミを持ち、右手に槌を持って金鉱を掘るところから、左手をノミ手、右手を槌手と言いました。

②「酒飲み」の意味の由来が面白い。近世初期、日本でも金が多く産出された。金鉱を掘るものは、高収入で遊郭も繁盛し金山ことばが流行したそうです。その中で、金鉱夫は左手にノミを持ち、右手に槌を持って金鉱を掘るところから、左手をノミ手、右手を槌手と言いました。「ノミ手」が「飲み手」になりそこから「左利き」「左党」が酒飲みを表す言葉になったといいます。

左遷

低い官職、地位に下げること。「地方の支店に左遷される」

日本で「左遷」という言葉を聞くと、藤原氏により九州大宰府に左遷された菅原道真(845-903年)を思い浮かべる人がい多いですが、もとは古代中国で、右を尊び、左を卑しんだことから出た言葉のようです。漢籍における「左遷」の例は、司馬遷の『史記』にみられます。

日本で「左遷」という言葉を聞くと、藤原氏により九州大宰府に左遷された菅原道真(845-903年)を思い浮かべる人がい多いですが、もとは古代中国で、右を尊び、左を卑しんだことから出た言葉のようです。漢籍における「左遷」の例は、司馬遷の『史記』にみられます。(実は中国では、左右いずれを尊いとするかは時代によって異なります。日本の律令制では右大臣より左大臣の方が上位であるが、これは唐時代の律令制を範としたためで、唐の時代は左を上位としていたからです。)

左前

商売などが うまくいかないこと。物事が不調、または金回りが悪いこと。

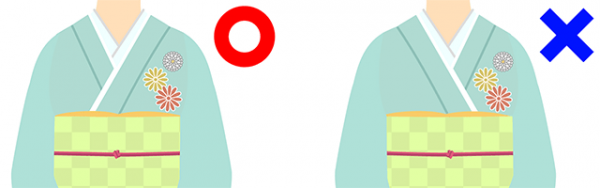

着物の着方で、相手から見て左の衽(おくみ)(=前身頃の端に縫い足した部分)を上にして着ること。これは普通の着方と反対で、死者に経帷子(きょうかたびら)を着せるときだけ左前にします。

死装束が左前であることから、近世以降下り坂の状態をそのように言うようになったということです。

〇:右前、×:左前

左団扇

暮らしが豊かで安定であることのたとえ

団扇(うちわ)は手であおいで風を送るもの。暑い夏に使う時は右手でせっせとあおぐのですが、そういう使い方ではなく、左手でゆったりと団扇を使う様子から、余裕があったり、あるいは精神的に得意であったりする様子を「左団扇(ひだりうちわ)」と言うようになりました。

団扇(うちわ)は手であおいで風を送るもの。暑い夏に使う時は右手でせっせとあおぐのですが、そういう使い方ではなく、左手でゆったりと団扇を使う様子から、余裕があったり、あるいは精神的に得意であったりする様子を「左団扇(ひだりうちわ)」と言うようになりました。「右」で始まる言葉

次は「右」です。

右肩上がり

①文字など、右側が上がったように書いてあること、②数値がだんだん大きくなり、良くなること。「右肩上がりの相場」「右肩上がりの成績」

もともと①の意味が主でしたが、1990年代から②の用法で使われることが急速に広まったということです。相場や成績の向上をグラフで示したとき、右肩上がりの線となることからそのように言われるようになりました。

もともと①の意味が主でしたが、1990年代から②の用法で使われることが急速に広まったということです。相場や成績の向上をグラフで示したとき、右肩上がりの線となることからそのように言われるようになりました。 ストライプ模様のネクタイももちろんすべて”右肩上がり”になっています。

右腕

いちばん頼りになる人。「彼は社長の右腕だ」

確かに利き腕が右の人にとって、右腕はよく働いてくれるし頼りにしてしまう。

右に出る者がいない

いちばん優れている。

こちらは昔、中国で右を上位とした時代に伝わったようです。

右も左もわからない

〔経験不足のため〕簡単なこともわからない

中国語では「東西南北が全くわからない」という風な言い方をするらしいですが、日本の「右も左もわからない」はよくよく考えるとおもしろい表現です。初めての場所では東西南北はわからないでしょうが、左右がわからないということはあり得ないですね。まあ、それぐらい何もわからないという意味なのでしょう。

以上、おもしろ雑学日本語 興津要著 三笠書房知的生き方文庫、三省堂国語辞典第八版などを参考にしました。

コメント