「大きい」(形容詞)、「大きな」(連体詞)の違いは?そしてその違いはどのようにして生まれたかを確認しましょう。

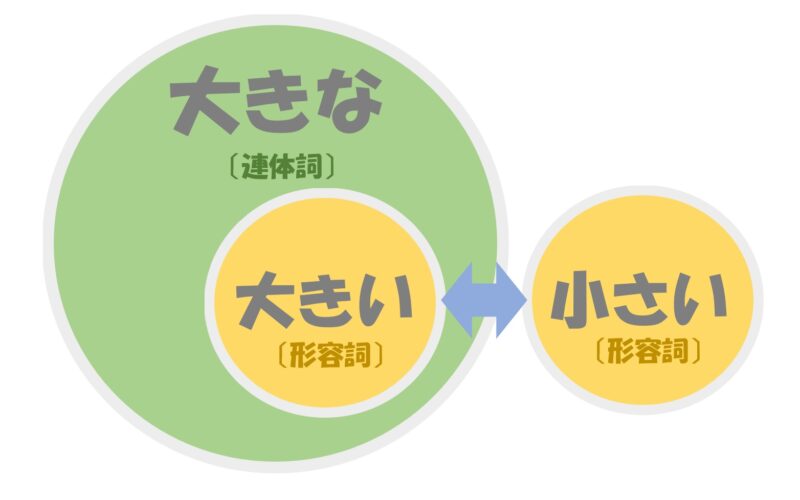

品詞としての違い

「大きい」は形容詞、「大きな」は連体詞、共に名詞を修飾できるということでは同じですが、連体詞は述語にならないという特徴があります。

- 〇「大きいりんご」、〇「大きなりんご」

- 〇「このりんごは大きい。」、×「このりんごは大きな。」

「大きい」「大きな」どちらも使える場合

- 通大のキャンパスには(大きい/大きな)木があります。

- 勝川先生は(大きい/大きな)家に住んでいます。

- 南通と常熟は長江という(大きい/大きな)川で隔てられています。

「大きな」を使う場合

「大きな」しか使えない場合

- 私は大学の先生になるという(×大きい/〇大きな)夢をもっている。

- 南通では突然の突風で(×大きい/〇大きな)被害が出た。

- 彼は父母の(×大きい/〇大きな)愛情を受けて育った。

- 私は中国工場設立の(△大きい/〇大きな)プロジェクトに参加していた。

例文を見るとわかるように、

抽象概念を修飾する時は「大きな」が用いられます

「大きな」の方が使いやすい場合

- おばあさんが洗濯をしていると大きな桃が流れてきました。

- 大きな栗の木の下で、あなたと私楽しく踊りましょう。

- 大きなのっぽの古時計、おじいさんの時計。

これらはすべて「大きな」で言いなれています。しかし実は「大きい桃」「大きい栗の木」「大きい古時計」でも問題ありません。つまり

「大きな」は基本的にちょっと古く正式な言い方

というだけですね。

「大きな」は「大きい」より意味の範囲が大きい

実は「大きい」しか使えない場合というのはないのです。

以上のことはどういうことかというと「大きな」という言葉の意味する範囲が「大きい」とより広いということを意味します。

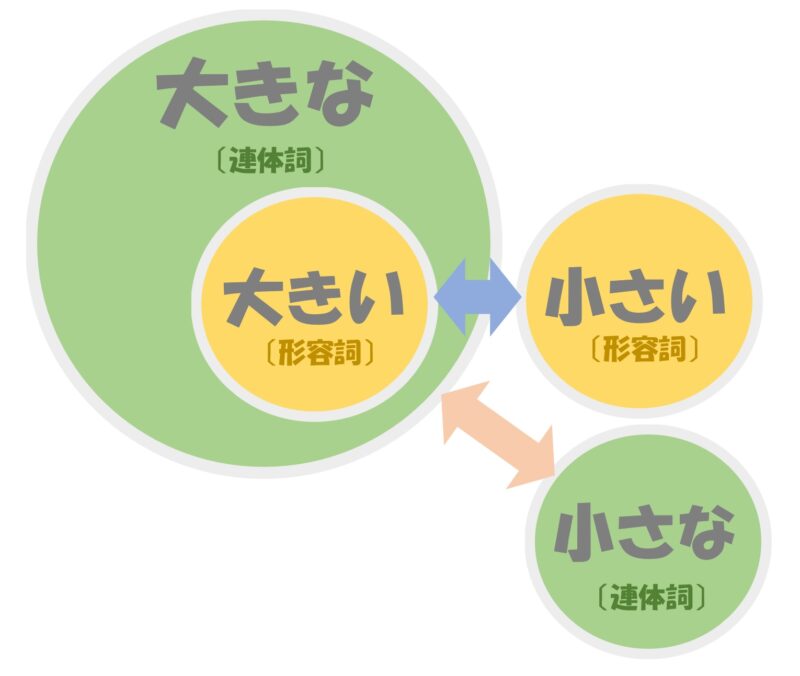

「大きな」「大きい」「小さな」「小さい」の歴史

実は、「大きな」「大きい」「小さな」「小さい」という言葉の形成過程をみると、上のことがよく納得できるのです。

はじめに「おおきなり」と「ちいさし」があった

中世以前は「おおきなり」(なり、なれ…と活用)という形容動詞が「小さし」という形容詞に対応していました。

「大きい」が「ちいさし→小さい」に対応するものとして新たに生まれる

「おおきなる」は徐々に活用の範囲が狭まり、「おおきな」という連体詞になります。すると形容詞「小さい」に対応する新たな形容詞が必要となり、「大きな」の中から”新語”として「大きい」という形容詞が生まれました。〔室町時代〕

「小さい」も対抗!

すると今後は連体詞「大きな」に対応する「小さい」側の語も必要となり、連体詞「小さな」が生まれたのです。

「大きな」が古い言い方に聞こえるのも納得がいきますね。言葉の成り立ちってとてもおもしろいものです。

以上、「日本語の難問」宮腰賢著(宝島新書)を参考にまとめました。

コメント

はじめまして。

みんなの日本語(第2版)第38課に「駅前に大きなホテルができたのを知っていますか」という文がありますが、この「大きな」ってどう説明したらいいでしょうか。

ホテルは抽象的なものではないですし、古い言い方とは一概に言えないと思うのですが。

ご質問ありがとうございます。教える時は「大きなホテル」も「大きいホテル」もどちらも言えますよどちらも正しいですよと言ってしまうのが通常ですが…、よくよく考えてみると「大きなホテル」の方がより自然な言い方のような気がしますね。かと言って記事中の「古く正式な言い方」と言ってしまうのは無理があるようです。鋭いご指摘です。

正直よくわかりません。私の感覚だけで言うと「大きな→抽象的→主観が入ってしまう」「大きい→具体的→客観的」という連想で、「大きなホテル」の方が「やや主観的・非確定的な判断が入る」という感じがします。

「もう一つ大きいサイズありますか。」「もう少し大きなサイズありますか。」

「大きい犬にかまれた。△」「大きな犬にかまれた。〇」

(二者択一の質問なら)「大きい方がいい。〇」「大きな方がいい。△」