车家壁彝族村

1981年に、司馬遼太郎の見たイ族の村、村はずれの石造アーチ橋安流橋を堪能できたことで欲が出た。市内であまり遠出しなくても、イ族(彝族)の住む地域はあるのではないか。

スマホ地図上にある、车家壁彝族村というのが気になっていた。はずれでもよいかというぐらいの気分で出かけてみることにした。

迷い込んだのは、どこか懐かしい街

東風広場から三号線一本。车家壁駅で降りる。西山が迫る地域である。マップで出た车家壁彝族村を探す。一昨日は、裏口であるさて何があ安流橋かイ族の村に入り込んだ。

東風広場から三号線一本。车家壁駅で降りる。西山が迫る地域である。マップで出た车家壁彝族村を探す。一昨日は、裏口であるさて何があ安流橋かイ族の村に入り込んだ。

今日も結果的に正面から入ることはなかった。低いレンガの壁に囲まれた村の中心池の周囲を、その壁に沿って入り口を探しながらしばらく歩く。ようやく狭い路地のようなところから入りこんだのは、村のたった一本の200メートルに満たないメインロードともいうべき通りだった。人気はない。

通りを逆行し、村の入り口に「车家壁彝族村」と記された、比較的新しい門から再入場する。カードゲームに興じる街の人たちがいるのは昆明で見慣れた風景。 ふと前から、夫婦と思しき男女が、2歳ぐらいの男児を両側から手を引いて歩いてくる。通りの風景や、3人の表情に、強烈な既視感を覚える。懐かしい、男児は、デジャヴの中の自分自身であるようだ。

ふと前から、夫婦と思しき男女が、2歳ぐらいの男児を両側から手を引いて歩いてくる。通りの風景や、3人の表情に、強烈な既視感を覚える。懐かしい、男児は、デジャヴの中の自分自身であるようだ。

入り口から入ってメインストリートが200メートルぐらい続くが、数件の商店とおそらく村でただ一つの食堂があるだけ。住人は村外へ買い出しに行くのだろう。メイン通りの左に、住民の憩いの場のような、小さな池がある。池が、地下鉄を降りてすぐ突き当たった、先ほど言ったレンガ壁で覆われている。

碧映寺

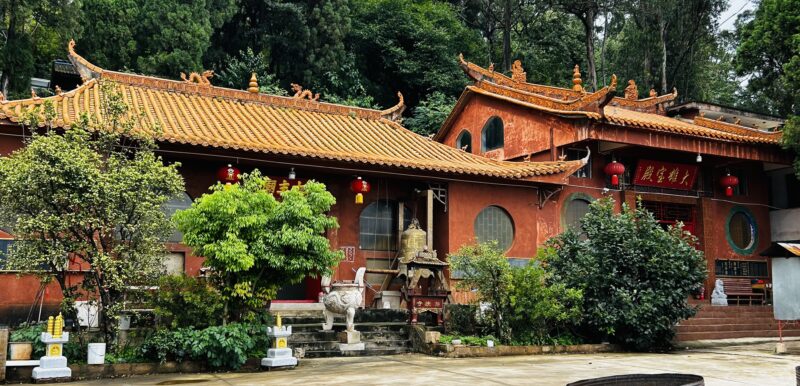

メイン通りの右側、山手に上ると住宅地になる。高橋村で見た赤いレンガの家も多い。表で洗濯をしていたおばさんに村の中心はどこかと聞くと、登りの石段を指さして、biying-si だという。少し上ると、碧映寺と書かれた門があり、立派な寺院があった。

反対側は視界が開けていて、滇池の北端と西山が見える。

滇池と西山を望む

郡益亭

琴玲副食の小老板

メイン通りへ降りるまでの間、会う人会う人に、といっても3-4人だが、声をかけて聞いてみる。皆、ここに越してきた漢族だという。入り口門のそばで食堂から出てきた人が、「イ族だよ」、「でも、ここにご飯食べに来ただけだけどね。」という。

ここもやはりかつては、イ族の村であったが、皆各地へ散っていき、残って旧式になった家屋が、地方から出てきた人々の住まいになっているというパターンであると感じた。

なんだ、ちょっとつまらない、と思っていたら、最後に何でも屋的お店で店番をしていた女性に良いことを聞いた。愛想の良い人だった。

「私、私はよそから嫁に来たけど、家族の残り5人はイ族だよ。なになに、イ族に関心があって、わざわざ来てくれた。それはそれは。夕方になったらお母さんかえって来るから待つ?イ族に会わない?そうかなあ、ここの人、3分の2ぐらいはイ族だと思うけど…。今から、どこか見に行くなら西山とか言ってみたら?」

「私、私はよそから嫁に来たけど、家族の残り5人はイ族だよ。なになに、イ族に関心があって、わざわざ来てくれた。それはそれは。夕方になったらお母さんかえって来るから待つ?イ族に会わない?そうかなあ、ここの人、3分の2ぐらいはイ族だと思うけど…。今から、どこか見に行くなら西山とか言ってみたら?」

中国では珍しく、どこの馬の骨かもわからない初対面の外国人に、愛想たっぷりで答えてくた。そういえば、この村で人に声をかけた時、皆は、この女性ほどではないにしても、多少なりとも笑顔を浮かべて答えてくれた。お母さんが返ってくるまで2時間ぐらいあるので、残念ながらと辞した。

郡益亭

池に戻った。池の中心のあずまやにすわり、しばし風景を眺めた。トップの写真はその時の私の視野の範囲である。風が心地よい、鳥の声がたえず聞こえる。故郷に帰ったような気分で、30分ぐらいぼんやりしていただろうか。

昆明へきて、よかったとつくづく感じた。

イ族と私

中国の少数民族であるイ族(彝族)に関心を持ったのは、ずいぶん以前、米のルーツに関する本を読んだことによる。残念なことに書名、作者などは忘れてしまった。

日本人の食べるコメのルーツは雲南にある、という趣旨のもので、中でも今も米食を大切にするイ族が日本人の直接のルーツだというもの。現在の中国人はほとんど納豆などというものは食べたりしないが、イ族には納豆を作って食べる習慣がある。なによりもイ族(彝族)の彝の字には「米」「糸」という日本人の生活になじむ文字が含まれているではないか、云々と記されていてなるほどと納得した。

ただ、考古学の常識は近年になって頻繁に書き換えられるようになっている。その後人工的な米作、つまり稲作のルーツは雲南ではなく、現在の湖南省、省都の長沙の南の道県で発見された「玉蟾岩(ぎょくせんがん)遺跡」で見つかった1万2千年前のものではないかと言われるようになった。

つまり、湖南省で生まれた稲作技術が、同心円を描くように放射線状に伝播し、東の日本、西の雲南にたどり着いたと考える方が、年代的に矛盾がないと考えられるようになった。

稲籾の化石分析からわかった各地域の稲作開始時期

その後も書き換えが行われたかどうか、不勉強で、あまり知らない。

雲南と日本の関係が、親子なのか、兄弟なのか、明言できる人はいないだろう。いずれにしても、雲南と日本は、現代にいたるまで、似通った民俗学的風習の痕跡を残しているということだけは、まぎれもない事実なのではないか。

この日、この後、大观楼、农贸市场へ行く。

続きます。

コメント