世代

脱線する。さきほど21世紀という言葉を使った。21世紀。そう言えば、しばらく聞かない言葉だ。使うシチュエーションがなくなった。例えばずっと先、21世紀の世紀末になれば、また21世紀、22世紀という言葉が使われる時がくるのかもしれない。

私は昭和32年、1957年生まれである。ちなみに今年は2025年、現役世代はほとんど20世紀生まれ。21世紀人、すなわち21世紀になって生まれた人類はようよう25歳、社会に登場しつつある。やがて彼、彼女らが主役の時代が当然うたってくる。おそらく、あと40年もすれば、20世紀生まれのロートルは退場せよ、などと若い世代に言われる時代が来るのかも知れない。人間はそういうことを繰り返す

21世紀人が社会に登場しつつあり、私の世代は。社会から退場しつつある。そういう意味では私は節目の世代だ。20世紀人としての私世代の生き方、物事の捉え方について、半ば以上、反省を込めて21世紀人のためにメモを残したい。

戦後

昭和32年といえば戦後12年だ。12年!私の年齢になればたった12年と感じる。例えば今から12年前、2013年など、私にとってはつい最近だ。つまりおそらく多くの大人たちに、戦争の記憶が生々しい昭和32年、わたしは生まれた。ところが、子供の頃の私には、戦争を感じさせる物、戦争の爪痕のようなものは、ほとんど見つけられなかった。

一つだけあった。中学校の体育館が黒かった。木の表面を焦がして、腐食防止をしてあるということではなく、一度ペンキで真っ黒に塗りつぶしたものが、経年で禿げてくすんだような外面になっていた。ただし13,14の私にとっては初めて見る体育館であるから、体育館とは、本来そのようなものだと思っていた。卒業して何年もたつもてからだったろうか。我々の使った体育館はかつての軍事工場で、空から視認しにくいように、塗りつぶしてあった名残りなのだと知った。

それ以外に、私の身の回りに、戦争を感じさせる“現物”とよべるものはなかった。もちろん教師や親世代の親戚などからは、体験談を聞くことは多かった。中三の時の担任だった国語教師が、少年の頃、アメリカの戦闘機グラマンに追いかけられ、道端のドブ川に飛び込んで九死に一生を得たという話は、講談を聞くように楽しく聞いた。今でも思い出すが、それこそ物語でしかなく、その当時から十数年前の現実の経験と理解することはできなかった。

未来

近い過去が、実際より遠くに吹っ飛んでいった感覚であるのに対して、未来は、いわば天然色カラーで私たちの前にあった。幼稚園の頃だろうか。一家で、叔父の家に泊まりがけで遊びにいったとき、暇を持て余し気味の私たち兄弟を見て、叔父は、当時少年の間で徐々に人気が出始めていた、週刊少年サンデー、少年マガジンを2冊まとめて私たちの目の前に置いてくれた。私たち兄弟が夢中になる巨人の星や明日のジョーなどの、いわゆるスポーツ根性漫画が大流行するのはもう少し後のこと。まだまだ戦争漫画やギャグ漫画四コマ漫画のようなものが多かったが、週刊漫画雑誌は今でいえばゲームほど、私たちの心を引きつけた。

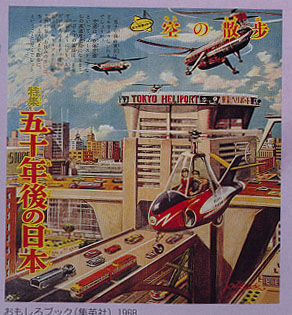

私は漫画好き少年であった。サンデー、マガジンを始めとする少年向け漫画雑誌の巻頭記事に何度も繰り返して特集されたものに、未来社会の想像図というのがあった。タイトルの多くは21世紀の生活とかなんとか、明るい未来という意味の象徴的な言葉として“21世紀”がつかわれていた。小中学生だった私にとっては、そういうページよりも、好きな連載漫画の方を何度も繰り返し読み、それでも未練たっぷり本を持ち歩き、隅の隅まで読み尽くす時に最後に開く巻頭ページではあった。が、それでもあの頃見たいくつかの“未来の街”の姿は今も頭の中にある。

私は漫画好き少年であった。サンデー、マガジンを始めとする少年向け漫画雑誌の巻頭記事に何度も繰り返して特集されたものに、未来社会の想像図というのがあった。タイトルの多くは21世紀の生活とかなんとか、明るい未来という意味の象徴的な言葉として“21世紀”がつかわれていた。小中学生だった私にとっては、そういうページよりも、好きな連載漫画の方を何度も繰り返し読み、それでも未練たっぷり本を持ち歩き、隅の隅まで読み尽くす時に最後に開く巻頭ページではあった。が、それでもあの頃見たいくつかの“未来の街”の姿は今も頭の中にある。

高校に上がって多少知恵もついてきたある日。ふと思った。楽しみ満載の明るい21世紀。その21世紀を迎えるとき、自分は何歳になっているのだろう。指折り数えて、ショックを受けた。43歳。17歳前後の私にとって、43歳ならもうすでに人生終わってるじゃん!と思った。

若者の感覚は一般的にそういうものなのだろうか、よく思い出せない。当時は若者が成長する日本の貴重な財産として尊重された時代だったこともあるだろう。そんなジジイになってから、夢の未来都市で生きてたって、面白くないだろう。その時、そう思ったことを、ありありと覚えている。

若者社会

当時の日本、私のような若者は“21世紀”つまり、明るい未来の作り手として重宝されたのだ。大切にされているからこそ、本来、現役で社会を支えてくれている40代50代の人間はもはや古いものとして役立たずのような印象を与えてしまう。若者は図に乗り、古い価値観を否定しようとする。大人たちもそれを容認し、自らは影となり身をひそめる。ちょうどあの黒い体育館のように。

当時の日本、私のような若者は“21世紀”つまり、明るい未来の作り手として重宝されたのだ。大切にされているからこそ、本来、現役で社会を支えてくれている40代50代の人間はもはや古いものとして役立たずのような印象を与えてしまう。若者は図に乗り、古い価値観を否定しようとする。大人たちもそれを容認し、自らは影となり身をひそめる。ちょうどあの黒い体育館のように。

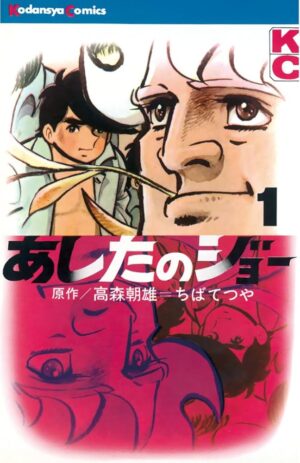

それはそれで悪くはないのかもしれない。私の人生の中では、明日はもっと良くなる。未来はもっと素晴らしいと信じ続け、実際そうだった。未来の想像図を描き、その実現にまい進することが生きがいであった。巨人の星の星飛雄馬は、物心ついたころから苦しい練習に耐え、ひたすら巨人のスター選手になることを夢見る。「あしたのジョー」の矢吹丈が鑑別所生活をしていた時、師匠の丹下段平から送られてきたボクシングのトレーニングメニューは“あしたのために”と題されていた。

坂道を上る

他の同世代人と同じく、目標に向かって坂を上ってゆくことを生きがいとし、そのための苦労を惜しまなかった。そして私が実際に21世紀を迎えた43歳の時が、私が登っていった最高の到達点であったのかもしれない。2001年前後、私は一部上場企業のマーケティング業務を兼ねたと研究部長として、アメリカ、ヨーロッパ、韓国、台湾を飛び回っていた。そしてその中の一つに中国雲南省昆明があったことを前回述べた。当時は付き合う人たちもまた、創業者や会社幹部ばかりだったので、特に感じなかったが、後から振り返れば自分で言うのもなんだか、一握りのエリートであったのだ。

他の同世代人と同じく、目標に向かって坂を上ってゆくことを生きがいとし、そのための苦労を惜しまなかった。そして私が実際に21世紀を迎えた43歳の時が、私が登っていった最高の到達点であったのかもしれない。2001年前後、私は一部上場企業のマーケティング業務を兼ねたと研究部長として、アメリカ、ヨーロッパ、韓国、台湾を飛び回っていた。そしてその中の一つに中国雲南省昆明があったことを前回述べた。当時は付き合う人たちもまた、創業者や会社幹部ばかりだったので、特に感じなかったが、後から振り返れば自分で言うのもなんだか、一握りのエリートであったのだ。

出る杭は打たれ、群れの中に安住せず、単独で飛び上がった鳥が,漁師に狙われやすいように、成り上がりの最終チャレンジで。私はあえなく撃墜されたのかもしれない。自虐ではない。上を目指すたいていの人間はいつか誰かに席を譲る。それを知った上で、なお高みを目指す気質を持ち続けることが、私自身の存在証明でもあると思っている。そうでない人間は今でも好まない。43歳になって迎えた21世紀は、ひとつの通過点であるはずだった。しかし、実際には上昇志向の人生の終わりであり、新しい人生スタートでもあった。明日はもっとよくなると信じて今を耐えて過ごす生き方への決別が、私にとっての21世紀であったように思う。

私にとっての21世紀は、高校生のあのとき思ったように、一つの人生が終わった歳だった。そして以後、徐々に未来より今この時に集中することの方が大切だと感じるようになっていった。会社、組織、人類には未来が必要だ、しかし個々の人間の人生には、今しかないのだ。明日はもっとよくなると信じて今を耐えて過ごす生き方への決別が、私にとっての21世紀であった。

コメント