理由を述べる「なぜなら」と「というのは」について考えましょう。

「なぜなら」と「というのは」

「なぜなら」と「というのは」は共に、前件の原因・理由を後件で述べるものですが、その「強さ」とも言うべきものに違いがあります。一言でいえば、

以下、文例ごとに「なぜなら」と「というのは」を比較してみましょう。

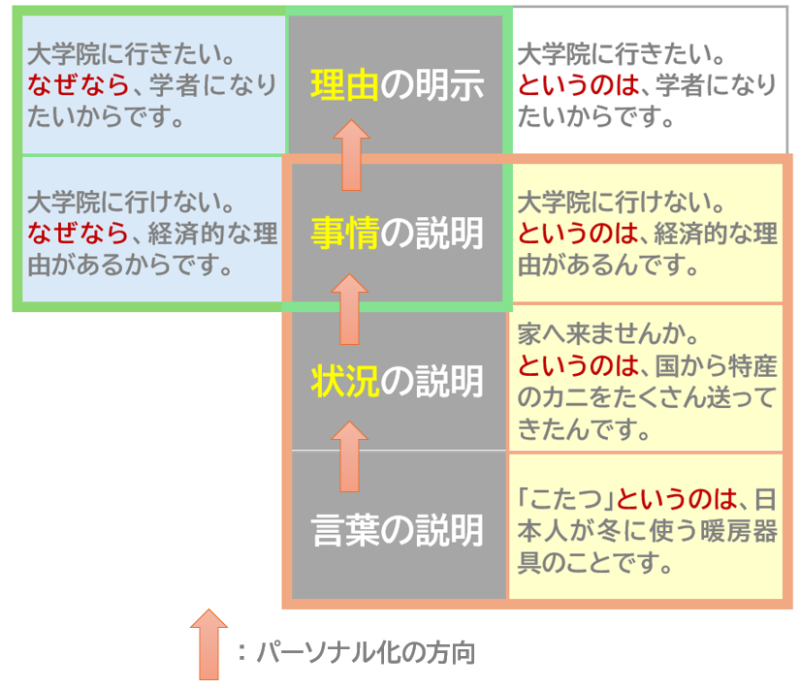

Ⅰ.理由の明示

- 私は大学院に行きたい。なぜなら、学者になりたいからです。①

- 私は大学院に行きたい。というのは、学者になりたいからです。②

上の①、②はともに成り立つ分です。ただ、どちらかと言えば①の「なぜなら」を使った方がしっくりきます。これは、理由を明解に述べるという状況では「なぜなら」の方が適しているからと言えそうです。

Ⅱ.事情の説明

- 私は大学院に行けない。なぜなら、経済的な理由があるからです。③〇

- 私は大学院に行けない。なぜなら、経済的な理由があるんです。④×

- 私は大学院に行けない。というのは、経済的な理由があるからです。⑤〇

- 私は大学院に行けない。というのは、経済的な理由があるんです。⑥〇

例文は本人の強い意思とは別の原因を理由として大学院に行けないという文であり、この場合は「なぜなら」「というのは」共に違和感なく使えるように思えます。また理由の「から」でなく、軽めに理由であることを意味する「んです」は「というのは…んです」という組み合わせが成立します。

この傾向はこの例文が、「理由の明示」というより、「事情の説明」という性質を帯びているからと考えられます。

Ⅲ.状況の(補足)説明

- 家に来ませんか。なぜなら、国から特産のカニをたくさん送ってきたからです。⑦✕

- 家に来ませんか。というのは、国から特産のカニをたくさん送ってきたんです。⑧〇

上のような例、すなわち前件の状況になった状況を補足的に説明するような文例では、「理由を明示」する「なぜなら」は使いにくく、「というのは」が適します。この例では文末表現も「から」よりもソフトな「んです」が良いようです。

Ⅳ.言葉の説明

- 「こたつ」というのは、日本人が冬に使う暖房器具のことです。⑨

通常は上の三つと同系列には並ばないかもしれませんが、「AというのはB」はAの定義を説明する意味もあります。

「なぜなら」と「というのは」(まとめ)

以上をまとめます。

「なぜなら」「というのは」まとめ

このように並べてみると、「言葉の説明」→「状況の説明」→「事情の説明」→「理由の明示」の順に、概念的に徐々に「個人の意図」が強くなる方向であることがわかります。上にいくほど、より個人的事案の理由となっている点が面白いですね。

以上、中上級を教える人のための日本語文法ハンドブック(スリーエーネットワーク社刊)、Chat GPTなどを参考にしました。

コメント