大観公園へ

大観楼公園入口

车家壁彝族村は別世界であった。余韻を楽しみながら次の大観公園に向かった。

地下鉄市体育馆駅で降り、52番バスで大観楼へ、昆明のバスに乗るのは初めてだ。大観公園、ここの大門は記憶にある。2001年、初めての中国訪問時のラストシーンはここだった。10日間の昆明滞在、学会、展示会関係の片づけを終え、空港へ出発する前に時間があったので、立ち寄ったことを覚えている。

あの昆明行き以来、仕事、プライベートを問わず、一定期間旅をしたとき、最後にほっと落ち着いた時間を持つようにしている。自分の中で、”この旅のラストシーンだ”と、言い聞かせつつ、少しの時間、過ぎ去った時間を振り返ってみる。

これは、いい習慣だと思う。

あの時、「これが、ラストシーン」と、じっと見つめていた景色が心の中にあった。残念なことに、その場所はうまく見つけられなかったが、公園の門あたりは、記憶の中にあるものと同じだった。

人が多い。以前の風景の記憶は薄れてはいたが、以前歩いた時は、人はまばらだったように思う。昭和の後半の日本人がそうだったように、中国人もこの20余年で、レジャーに目覚めたということだろう。

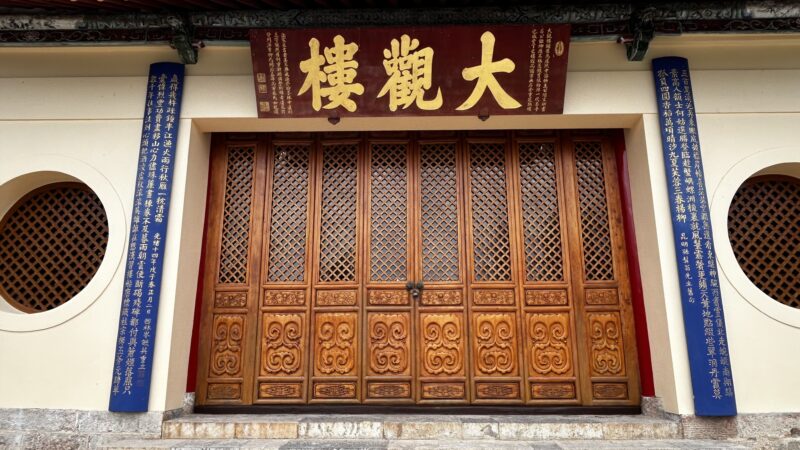

大観楼

司馬遼太郎は大観楼を訪れている。中国では随所で見かける対聯に書かれた詩に関する逸話を紹介している。

大観楼正面の对联

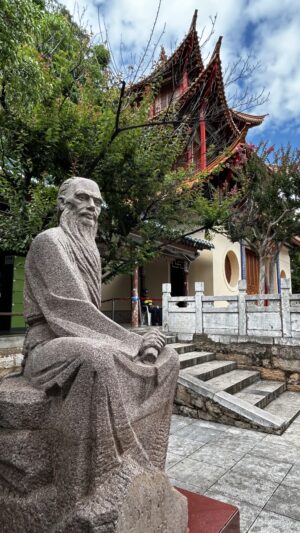

大観楼の横にある孫髯翁の像

清の乾隆帝のころ、この楼上で昆明の名士たちが詩の会を催していたところ、孫某という市井の寒士があらわれ、それらの詩を的確に批判した。(中略)孫髯翁(ひげ男)という名で伝わっている。

ー それほどいうなら、お前が詩をつくってみろ。

と、一座の主たる者がいったために、ひげ男は筆をとってたちどころに百八十字の長聯を書き上げた。

五百里滇池 眼底二奔来ス 襟を披キ幘ヲ岸ゲバ 喜ビ 茫茫トシテ空濶無辺……

という詩句からはじまるもので、他の人達の詩が、よき天子のよき治世をよろこぶといったおべっかくさい 政治的要素を型のようにふくませているのに対し、風景と人間の交わりをよろこび、かつこの湖が秘めている数千年の歴史を簡潔によみこんでいる。

(中略)

一座はみなこの無名のひげ男の詩に感じ入り、これをこの楼にながくかかげることにした。

「街道をゆく」蜀と雲南のみち 司馬遼太郎 より

昆明路傍

「街道をゆく」雲南のみち最終回は「昆明路傍」というタイトルの文章で終わっている。司馬さん一行は、昆明の人々の行きかう自由市場を訪れたときの、感想をつづっている。そこれは、昆明の街のイメージについて以下のように描写されている。

昆明は清代に都市化され、国民党の抗日戦時代に、兵士をはじめ中国各地から雑多なひとびとが入ってきただけに、商品の窓のペンキの塗りかさねや、住宅街の家並などに新中国以前のにおいがこびりついていて、繁華街の自由市場までが、十九世紀の西洋人たちが感じたところの中国的な活力と猥雑さにみなぎっている。

(中略)

そのにおいが雑踏の文化であるとすれば ー これは漢族のものであった。また微量ながらも、清朝のにおいすら残っているように思えてくる。辺境に前時代の文化が残りがちだということは、昆明においてもいえるのではないか。

「街道をゆく」蜀と雲南のみち 司馬遼太郎 より

(中略)

そのにおいが雑踏の文化であるとすれば ー これは漢族のものであった。また微量ながらも、清朝のにおいすら残っているように思えてくる。辺境に前時代の文化が残りがちだということは、昆明においてもいえるのではないか。

「街道をゆく」蜀と雲南のみち 司馬遼太郎 より

昆明でもっとも規模が大きいといわれる農貿市場である大観篆新農貿市場を訪れた。その場に立ってみて、司馬さん一行の訪れた自由市場は、ここに違いないと確信した。

昆明の農貿市場

市場で買い物する人たちは、市場の数十メートル先の小さな公園へも立ち寄る。公園内には、道端で各種小物を売る人々、あんま、赤足治療とよくわからない商売をやってる人もいる。このごちゃごちゃした雰囲気は、私や現代の都会の中国人が忘れかけている、雑多、猥雑なる中国そのものである。私の心の中は、二十余年前の昆明、20年前来た上海、南通…、入れ子構造になったなつかしさで満たされた。

上は、農貿市場で撮ったもの。なんでもあるが、中でも色とりどり、ざまざまなキノコが目を引いた。街道をゆくの中で、司馬さんがうんちくを傾けたニガウリも見つけた。

続きます。

日本にいちばん近い中国 南通から 2025年Ⅰ

出張で初めて南通を訪れたのが2004年秋、二十年以上前のこと。中国滞在の多くの時間を南通で過ごし、発展する中国の姿を目の当たりにしてきた。 昨年は南通にも地下鉄が開通しちょっと出かけるのに随分楽になった。自宅から歩いて五分圏内にローソ...

コメント