前回 (→ こちら)の続きです。

日本の庭と言えば「石庭、枯山水」も欠かせない。本文中にも少しだけ言及されている枯山水について、時間があれば少し解説してみる。

京都で言えば、竜安寺の石庭が世界的には群を抜いて知名度が高く人気だが、個人的な好みで、京都五山の一角、東山の東福寺の「八相の庭」のパンフレットをレアリアとして使って、読解問題として学生に提示します。

東福寺「八相の庭」ダウンロード (東福寺HPから) → こちら

上記パンフレットを少し簡略化し読解用文章題として使用しました。

東福寺「八相の庭」

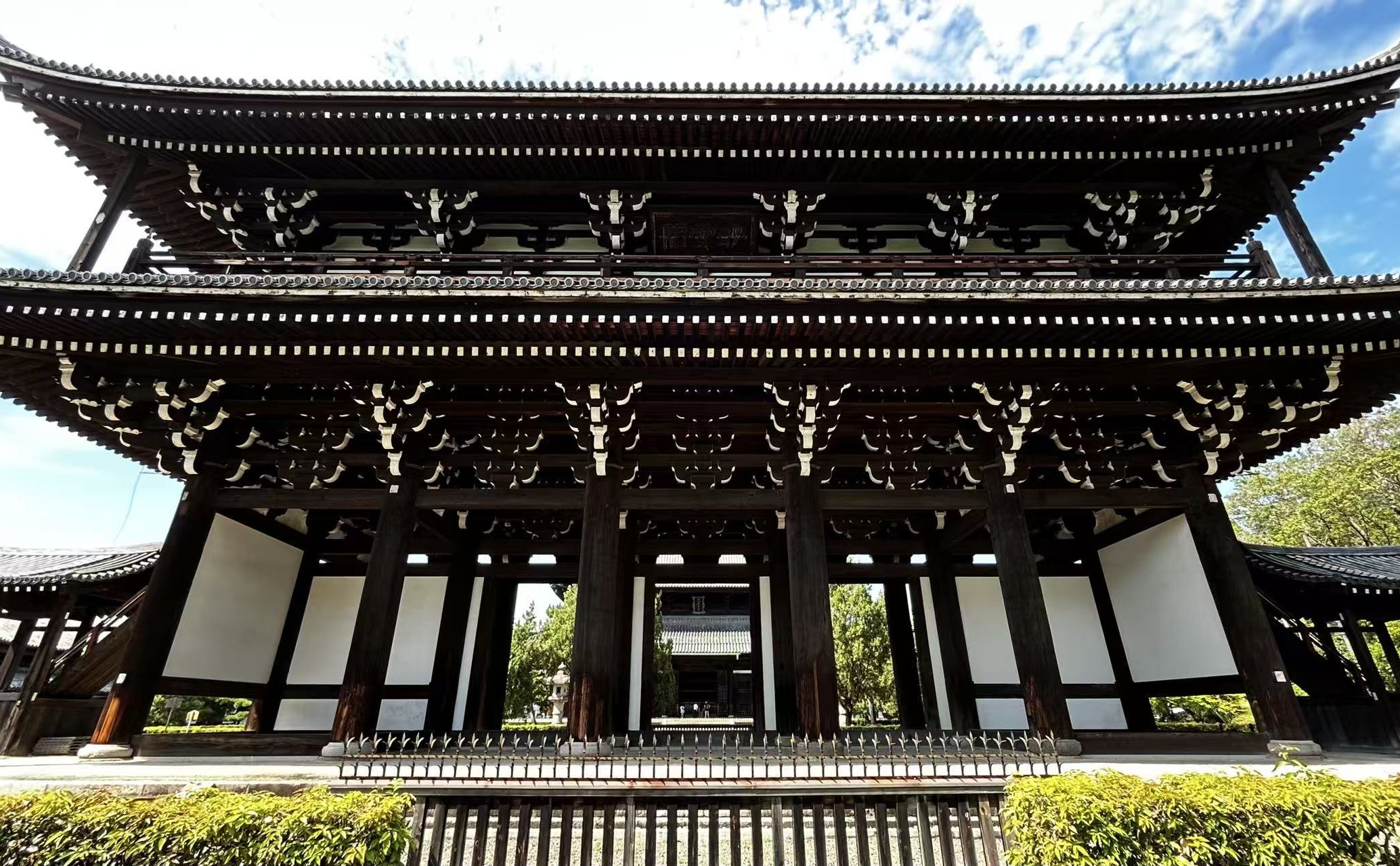

東福寺方丈と「八相の庭」

東福寺方丈と「八相の庭」

方丈とは禅宗寺院における僧侶の住居である。東福寺方丈は明治十四年の火災により仏殿、法堂、庫裏が焼失したが、明治二十三年に再建され、災禍を免れた三門、東司、禅堂などの中世禅宗建築とともに、現代木造建築の精粋を遺憾なく発揮している。広大な方丈には東西南北に四庭が配され、「八相成道」に因んで「八相の庭」と称する。

【南庭】

「八相の庭」とは、四庭に配された「蓬莱」「方丈」「瀛洲」「壷梁」「八海」「五山」「井田市松」「北斗七星」の八つを、「八相成道(釈迦の生涯の八つの重要な出来事)」に因んで命名されたものである。

古来中国の蓬莱神仙思想では、東の大海の彼方に仙人が住む「蓬莱」「方丈」「瀛洲」「壷梁」と呼ばれる四仙島があり、島には仙薬財宝があると信じられた。枯山水庭園の南庭は、四仙島を十八尺の長石を基本に巨石を剛健に配し、渦巻く砂紋によって「八海」を表す。

【西庭】 さつきの刈り込みと砂地とを方形に区切り、大きく市松模様に図案化する。井の字に等分した古代中国の田制「井田」に因み、「井田市松」と呼ばれる。北庭へ続く途中には「通天台」と呼ばれる舞台が設けられている。

【西庭】 さつきの刈り込みと砂地とを方形に区切り、大きく市松模様に図案化する。井の字に等分した古代中国の田制「井田」に因み、「井田市松」と呼ばれる。北庭へ続く途中には「通天台」と呼ばれる舞台が設けられている。

【北庭】 苔の緑との対比も色鮮やかな市松模様の敷石は、もと恩賜門に使われていたものである。サツキの丸刈りとの調和の妙も誠に印象深く、「モンドリアン風の新しい角度の庭」と評された。

【東庭】 雲文様地割に円柱の石で北斗七星を構成し、北斗の庭と呼ばれる。後方には天の川を表した生垣が配され、夜空が足元に広がるかのような小宇宙を造りだしている。

問題(例)

(1)明治十四年の火災で焼失しなかった建物は?

1.法堂 2.庫裡 3.禅堂 4.仏殿

(2)「八相成道」とは?

1.仏教で大切な八つの教え 2.釈迦の生涯の八つの出来事

3.仙人が渡った八つの海 4.人が学ぶべき八つの教訓

(3)蓬莱神仙思想で四仙島にあると言われたものは?

1.法典財宝 2.金銀財宝 3.仙薬財宝 4.仏殿

(4)「八相」のうち「井田市松」はどの庭に表現されていますか。

1.東庭 2.西庭 3.南庭 4.北庭

(5)読み方をひらがなで書いてください。

因む( )、苔( )、渓谷( )

敷石( )、生垣( )

(1)3.(2)2.(3)3.(4)2.(5)ちな(む)、こけ、けいこく、しきいし、いけがき

コメント