中国の日本語学科標準的テキスト「日語総合教程」第五冊

2025年9月秋学期開講。第5課は童話、安房直子氏の「木の葉の魚」に入ります。

木の葉の魚 安房直子

アイは貧しい漁師の娘でした。その漁師の家の貧乏さかげんといったら、財産は何一つなく、借り物の小舟が一艘に、借り物の網が、たった一枚あるだけでした。それなのに、子供ばかりは十人もいて、おまけに、その子供たちを養う父親は、病気ばかりしているといった具合でした。

さて、その家の一番上の娘のアイが年頃になって、いよいよどこかにお嫁にやらなければならなくなった時、母親は自分の娘をつくづくと眺めて考えました。こんなに色が黒くて、学校もろくに行かなかった娘を、もらってくれる人がいるだろうか…

それでも、自分の娘は、なんとか幸せになってほしいと願うのが親心というもので、アイの母親は、村の人に会うたびにこんなふうに頼んだものでした。

「うちのアイに、お婿さんを探しておくれ。ご覧のとおりの貧乏人で、仕度はなんにもしてやれないが、嫁入りの時には、とっときの道具を一つ持たせてやるつもりだから」

村の人達はふんふんと頷きましたが、アイの家の山ほどの借金の事を思い出して、誰一人本気でアイのお婿さんを探そうとはしませんでした。

ところが、このアイを大喜びでもらおうという人が出てきました。それは、遠い山の村から時々野菜を売りにやって来る婆さんで、山番をしている自分の息子の嫁に、ぜひアイをほしいと言い出したのです。その婆さんの話はこうでした。「貧乏はお互い様だ。アイちゃんみたいに働き者の娘をうちの嫁さんにもらえたら、どんなに助かるかしれない。仕度はなんにもいらないから、体一つで来ておくれ」

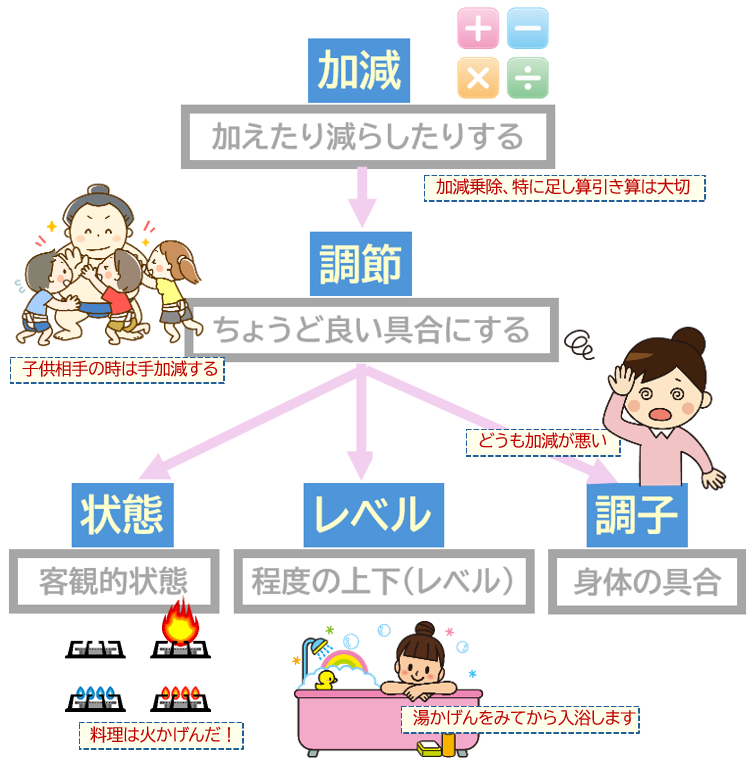

その漁師の家の貧乏さかげんといったら…

「かげん」の意味変遷

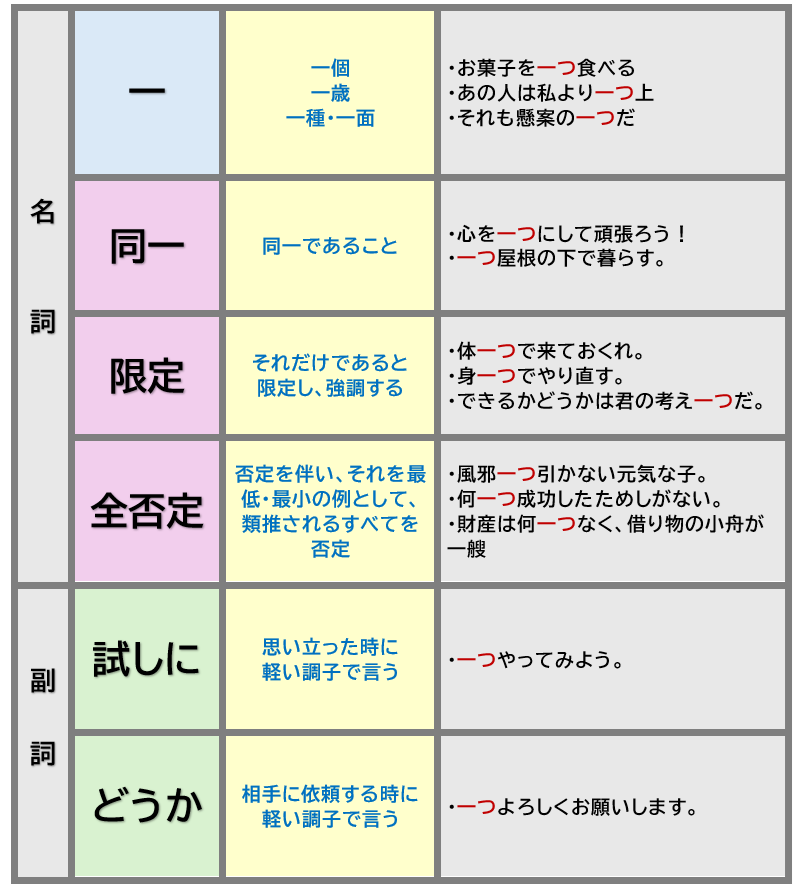

財産は何一つなく、…

「一つ」のいろいろな意味

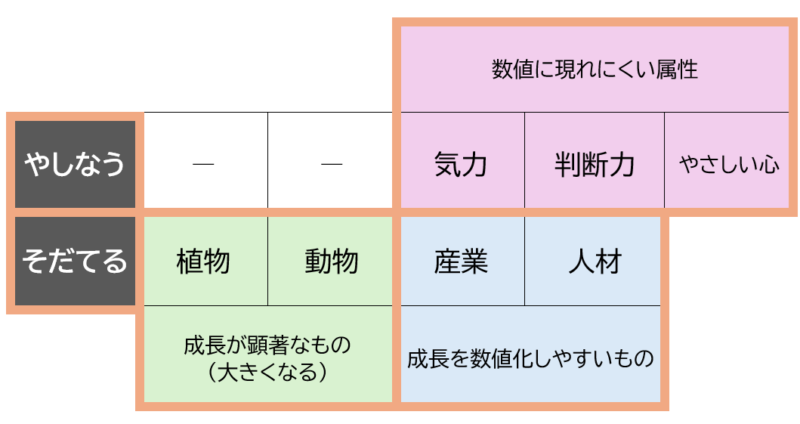

その子供たちを養う父親は、…

「やしなう」と「そだてる」

人を「養う」「育てる」の基本原理

「ヒト」以外のものを「養う」「育てる」まとめ

アイの母親は、村の人に会うたびにこんなふうに頼んだものでした。

「もの」を含む表現(まとめ)

コメント