前回(→ こちら)の続き。辻邦生「海の中に母がいる」第四~第六段。

それでも、船に乗って、海を思いのたけ味わいたいという気持ちは、いっこうに衰えなかった。幸いフランスにゆくことになり、留学生は船に乗るように、という指示があった。マルセイユまで三十三日の船旅—考えただけでも嬉しさで気が遠くなりそうだった。しかし仲間の留学生たちは、なんでそんな無駄な旅をさせるのか、と不満顔だった。

私はひとり海の喜びを満喫するため、四等船室を選んだ。ここは季節労働者用の船室で、留学生が近寄らないばかりでなく、船底なので、海に近く、丸窓の外は青い波がすれすれにうねっている。海が荒れると、船員が鉄の覆いで丸窓をふさぎにくる。ベッドは鉄パイプの二段棚にカンバスを張っただけ。飾りなど何もなく、牢獄さながらだ。

しかし文明の居心地よさはつねに、大自然との直接の接触を遮断する。たとえば灼熱の紅海では、船底は四十度を越え、甲板でも燃える暑さだ。もちろん、一、二等船室は優雅に冷房されているが、それでは、コンラッドの描くこの熱帯の海という荒々しい野獣のようなものの実体に触れることはできない。限りなく強烈な、素肌ならすぐに火傷を起こす太陽の下でしか、紅海の目くるめく壮大さは味わえないのである。

それでも、船に乗って海を思いのたけ味わいたい、

◆思いのたけ:「思いのたけ」の「たけ」は「丈」長さ、そこから、全部という意味になる。つまり「思うだけ、思う存分」ということ。背丈(せたけ)=身長という言葉も覚えておきたい。

◆いっこうに:後ろに否定をともない「全然~ない」漢字で書けば「一向」、いつまでたってもと、時間がたってもという意味が「全然」より強そう。

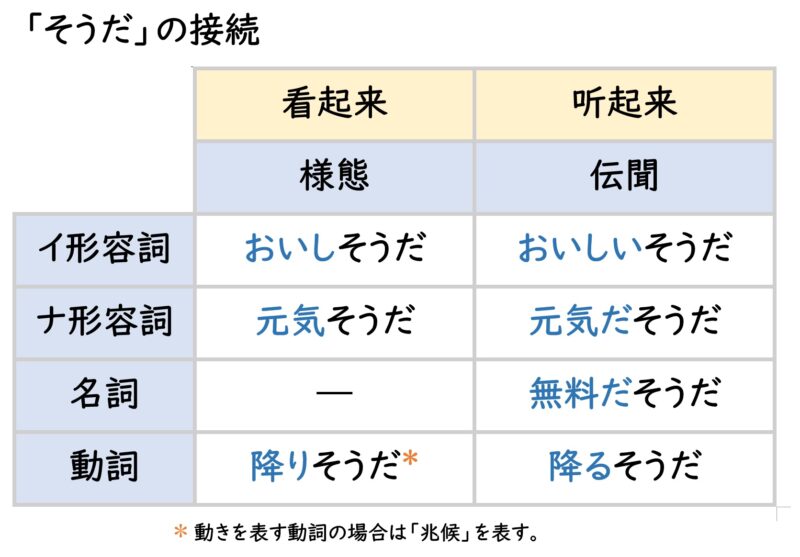

◆気が遠くなりそう:「そう」は「お皿が落ちそうですよ」の「そう」、よく使われるので「兆候(ちょうこう)のそう」という言葉で覚えておいてもよいでしょう。

私はひとり海の喜びを満喫するため、四等船室を選んだ。

◆満喫 ≒ 堪能 堪能にはもうひとつ「中国語に堪能だ」のような用法がありますね。

◆四等船室:当時の船には四等まであったのか。季節労働者用というからかなりひどかったでしょう。ちなみに横浜港に停泊展示されている昭和の豪華船「氷川丸」の特等室と三等船室が以下。

氷川丸船室(左:特等室、右:三等船室)

◆覆いで丸窓を隠す:「覆い(おおい)」はかぶせるもの、「覆す(くつがえす)」はそのかぶせたものを取り払う、意味は正反対。おもしろい例。

◆「すれすれ」と「ぎりぎり」:「すれすれ」と「ぎりぎり」、似ているようで違う。余裕があれば例示で違いをわかってほしい。

◆さながら:「~さながら」(そっくり)。もう一つの用法「さながら~のよう」も重要。類似表現に「あたかも」「ちょうど」「まるで」(あたかもは硬い、まるでは口語)など。

文明の居心地よさはつねに、大自然との直接の接触を遮断する。

◆「心と腹」:「居心地」にからんで「心」を使う慣用表現を整理。ついでに「日本人のいわゆる心」は「腹」にもあるということから「腹」を使う慣用表現も提示します。

「心」を含む慣用表現

| 心ゆく | 気が晴れる、満足する。 「心ゆくまで語り明かした。」 |

| 心持ち | ①気持ち。②わずかに、やや。 「心持ち大きい」=「気持ち大きい」とも |

| ~心地 | ①心や体で感じる気分、②それが身体に与える気分の良さ 「生きた心地がしない」「乗り心地」「住み心地」 |

| 心当たり | ①心に思い当たること。②見当をつけた場所。 「就職口なら心当たりがある」「心当たりを探す」 |

| 心得る | 物事の事情や意味するところを良く理解する。 「扱いを心得ている」「心得ました!」「絵の心得がある」 |

| 心がける | いつも心に留めておくよう気をつける。 「貯蓄を心がける」「安全第一を心がける」 |

| 心苦しい | 心に痛みを感じるさま、申し訳なく感じるさま 「彼の苦労を思うとー」「こんなに親切にしてもらってー」 |

| 心遣い | あれこれと気を配ること 「温かい心遣いが身に染みる」 |

| 心細い | 頼るものがなく不安である。 「一人で行くのは心細い」「たくわえが心細い」 |

「腹」を含む慣用表現

| 腹が黒い | 心の中に悪い考えを持っている。 「あいつは善人ぶってるが腹黒いから気をつけろ。」 |

| 腹を探る | それとなく相手の気持ちをうかがう。 「交渉の最初は腹の探り合いに終始した。」 |

| 腹をくくる | 何があってもいいように腹を決める。度胸をすえる。〔もと西日本方言〕 「悩んだあげく腹をくくった。」 |

| 腹を割る | 隠さずに本心を打ち明ける。 「腹を割って話せばたいていの誤解は解ける。」 |

| 腹を決める | (もう迷わずに)決意する。 「19の時、腹を決めて芸人になることにした。」 |

◆遮断:遮断の「遮」の訓読みも重要「遮る(さえぎる)」

◆目くるめく壮大さ:「目くるめく」は「目眩めく」、「眩めく(くらめく)」の「眩」は「眩しい(まぶしい)」と読むことも忘れずに。

コメント