前回の続き №1は → こちら

相老(あいおい)へ

二日目は単独で足尾銅山へ向かう。ホテルで朝食をとり出かける。連泊。7時55分館林発。特急りょうもうに飛び乗る。相老まで52分。相老は「あいおい」、なにかいわれのありそうな地名だが、何のことはない。兵庫県に「相生(あいおい)」があるので同字同音を避けて「相老」に変えたというだけのことらしい。 館林の次の停車駅は「足利」。ここへは「足利学校」を見るために一昨年の冬に来ている。雪だった。あの時は渡良瀬川を挟んで東側のJR足利駅に降りたった。渡良瀬川という名は、意識してたとは思うが、渡良瀬川と田中正造をつなぐ知識は全くなかった。渡良瀬川と聞けば、「ああ、あの鉱毒事件の渡良瀬川ね」ぐらいの常識的知識でもあれば、あの時また違った感情が沸いたかもしれないなと思う。いい年して無知な自分は人生、少々損しているかもしれない。知恵はもちろんたいせつ。しかし、知識も大切なのだ。

館林の次の停車駅は「足利」。ここへは「足利学校」を見るために一昨年の冬に来ている。雪だった。あの時は渡良瀬川を挟んで東側のJR足利駅に降りたった。渡良瀬川という名は、意識してたとは思うが、渡良瀬川と田中正造をつなぐ知識は全くなかった。渡良瀬川と聞けば、「ああ、あの鉱毒事件の渡良瀬川ね」ぐらいの常識的知識でもあれば、あの時また違った感情が沸いたかもしれないなと思う。いい年して無知な自分は人生、少々損しているかもしれない。知恵はもちろんたいせつ。しかし、知識も大切なのだ。

太田駅に停車。結構街だ。昨日、結局18時過ぎまで館林の田中正造関連地を案内してくれたTHさんの家はここと言っていた。毎日記念館まで、車種は分からなかったが、あのごっついSUVで通っておられるのだろうか。THさんはお話ししたところ、私より少し上、ということはおそらく七十台前半。精力的に活動されている。お手本とすべき生き方だ。

北へ向かっているが、先にはJR両毛線が東西に通る。相老は両毛線の岩宿駅が近い。東武相老駅はは両毛線の岩宿、桐生間を横切ってすぐのところになる。岩宿は知らぬ人のいない「岩宿の発見」の岩宿、桐生といえば日本一暑い街。なるほどこういう位置関係にあるのか。関西人である私は、まことに関東の土地勘ゼロ。これまた情けない。関西人つながりでもう一つ感想。都心にいると気づかないが、北関東に出て周囲に山が見えなくなると、関西人は落ち着かなくなる。少なくとも私はそうだ。周囲にまったく山というものが見えなくなるからだ。関西ではそのような所を見つけるのは難しい。

いろいろ考えていると、いつの間にか車窓の風景が、かなり田舎っぽくなってきて、右手に山並みがみえはじめる。ようやく関東平野の端にたどり着き、辺縁をなぞっている気分になる。こういうのが日本の風景でしょう、と思い安心できる。次は新桐生。その先が前橋。つまり、山の合間を抜けて長岡に上越新幹線がはしっていくことになる。

わたらせ渓谷鉄道

「相老」駅では、上り下りの東武線に挟まれた格好で、単線のわたらせ渓谷鉄道が発着する。改札は同じである。目的の通洞まで1時間16分。

わたらせ溪谷鉄道は一両のみ。人が多く車内がざわついていると感じたが、高校生ぐらいの団体が、先生何人かと見学ツアーの様子。ほぼ満席。彼らと鉢合わせしなければほぼ貸し切り状態であったはずだが、と思うと少々損した気分になる。

わたらせ渓谷

程なく渡良瀬川と並行して走る。よく揺れる。通洞は標高636メートル、通洞スカイツリーとほぼ同じ高さである。歩いて300メートル、銅山観光に着く。

足尾銅山観光

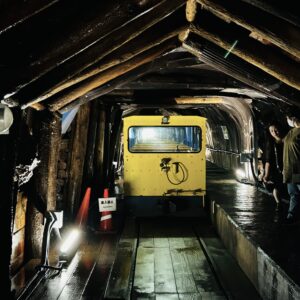

10時半、ここから12時過ぎまで坑内展示を見る。トロッコ列車に乗って坑内に入り、設定された400メートルの坑道を歩いて見学する。江戸時代、明治大正、昭和、それぞれの時代の坑夫の動く人形が、生々しい。YouTubeで見たときは、子供だまし程度かと思ったが、なかなかリアルで、その後の展示も含めてよい経験ができた。

10時半、ここから12時過ぎまで坑内展示を見る。トロッコ列車に乗って坑内に入り、設定された400メートルの坑道を歩いて見学する。江戸時代、明治大正、昭和、それぞれの時代の坑夫の動く人形が、生々しい。YouTubeで見たときは、子供だまし程度かと思ったが、なかなかリアルで、その後の展示も含めてよい経験ができた。

400メートルの坑道と、江戸時代の貨幣鋳造に関する展示室、およびそこに至るトロッコがこの「足尾銅山観光」の施設らしい。ほとんどの観光客は見逃すと思うが、施設の横の土手の向こう側はすぐ渡良瀬川になる。この先は当施設ではないので自己責任で行ってくださいという小さな看板があったので土手を超え水辺まで行ってみた。

足尾銅山観光施設横を流れる渡良瀬川

帰り、来たときは気づかなかったが、入口付近に、銅山の工場、煙突をデザインしたマンホール蓋が展示されているのが目に入った。ここ足尾では、銅山は、公害をまき散らした悪玉ではなく、日本の近代化を支えた英雄なのだ。だからマンホールの蓋になってよい。昨日、足尾の人と、下流の人は銅山に対する見方、考え方は違うんですよと、理事長さんがおっしゃっていた。単純な加害と被害の関係である。

間藤へ

足尾銅山観光施設を出たのが12時。今日は、ここだけで十分かと思っていたが、時間がまだまだたっぷりある。出口付近に案内所があったので、日帰りで行ける場所を聞いてみた。一つ先の「足尾」でもどうでしょうと勧めてくれたが、歩くのには自信があるので、ちょっと山に入ってみたいと言うと、ならば終点間藤から歩いてくださいと即答された。

「バスもあるにはありますが、時間が合うかどうか。」と言われるので、

「まあ、歩けるところまで歩きます」

とりあえず渓谷鉄道の行き帰りの時間だけ調べてもらった。通洞発12時59分、行き先は終点の間藤、間藤からの帰りは15時9分。これなら夕食の時間にはホテルに帰れるだろうと予定を確定した。

通洞駅に戻ると、例の団体さんがいてわいわいやっている。次の目的地も同じかと思いきや、彼らは見学を終えて帰るところ、すぐ来た反対方向の車両に乗り込んでいった。約30分駅舎で一人待ち、12時59分で終点まで10分。何もない駅、間藤からとりあえずスマホの地図に出て来る「足尾本山」という場所を目指しひたすらゆるい坂を上る。14時リミットで引き返そうと急ぎ足で上るが、ところどころに昔はこのあたり栄えていましたと、昔の写真を添えた解説がある程度。

やがて、忽然と現れた建築物に感動。廃墟となった精錬所設備ではないだろうか。写真ではうまく表現できないが、鉄道が工場内まで延伸されており、今は使えない古川橋を渡り入定する巨大設備がならぶ精錬所跡は、感動すら覚える風景だ。

どんな景色があるか、わからず進む時、かならず感動のシーンにでくわすのが、私の旅行の常である。人生もそのようなものだ。何があるかわからないところを、とりあえず勇気を出して進ということの繰り返しである。絵葉書で見た景色を目指して旅行をしても、確実に着くには着くが、そこに感動はありえない。

「これは、絵葉書で見たあの景色と同じだ」

これは確認作業であって、感動は生まれない。

銅親水公園

帰りの時間が迫っていた。ただ、「この先親水公園」という看板を何度か見た。どうやら親水公園を目指して車で訪れる人が多いのだろう、と推測できる。ここまで来てそこに行かずに帰るわけにもいかないだろうとさらに進むことにする。15時9分が最終ではない、最悪2時間まてば帰れる。

とりあえず往路デッドエンドを14時10分に設定しなおし、最後は走るように銅親水公園に滑り込み到達。そしてたどり着いたのがこの風景である。

この向こうはダムなのだ。あまり多く写真を撮る時間がなかった。滝は写真のものを一段目として、二段目、三段目、四段目と続いている。この写真は二段目と三段目の間に架かる橋の真ん中で撮ったもので、水の音が360℃、サラウンド音響で、暑いは暑いが気分は快適であった。

親水公園を14時20分に出発。駆け降りるように帰路を急ぐと15時には間藤駅に着く。結果的に余裕たっぷりで15時9分予定の電車で帰ることができた。ただ帰りの溪谷鉄道、疲れていたが、なにやら興奮して眠れない。相老で30分乗り継ぎ待ち、17時過ぎりょうもうリバティで館林へ。17時50分館林帰着。夕食後19時ホテルに帰着。

続き → こちら

コメント