「かげん」(加減)のいろいろな使い方について整理します。

『木の葉の魚』安房直子から

中国の日本語学科3年次の標準テキスト『日語総合教程第五冊』では、第5課『木の葉の魚』冒頭に「~かげん」が新しい表現として出てきます。少し長めに引用します。

アイは、貧しい漁師の娘でした。

その漁師の家の貧乏さかげんといったら、財産は何一つなく、借り物の小舟が一艘に、借り物の網が、たった一枚あるだけでした。それなのに、子供ばかりは十人もいて、おまけに、その子供たちを養う父親は、病気ばかりしれいるといった具合でした。

その漁師の家の貧乏さかげんといったら、財産は何一つなく、借り物の小舟が一艘に、借り物の網が、たった一枚あるだけでした。それなのに、子供ばかりは十人もいて、おまけに、その子供たちを養う父親は、病気ばかりしれいるといった具合でした。

「貧乏さかげん」とは、「どの程度、貧乏であるか」という意味で「かげん」=程度(レベル)の意味で使われています。

「かげん」=「加減」

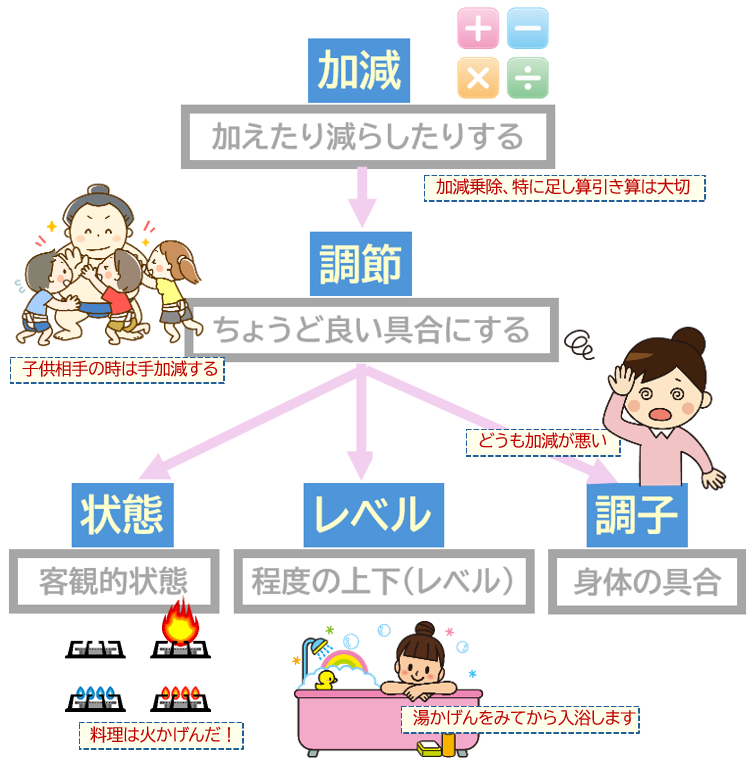

「かげん」=「加減」であり、その語源から意味をたどると。

「加減」の本来の意味は、文字通り「加えたり、減らしたりすること」そこから、加えたり、減らしたりすることによって、ちょうどよい具合に「調節」することの意味で使われるようになり、そこからさらに物事の「状態」「調子」を言うようになりました。

以下、意味変遷の流れに沿って、用法を見ていきましょう。

①「かげん(加減)」:加えたり減らしたり

・小学校の算数では加減乗除を勉強します。

②調節する

「加減」:加えたり減らしたりすることで物事を「制御する、コントロールする」という意味が生まれます。

・手かげんする。

・ねじのしめ方をかげんする。

・ねじのしめ方をかげんする。

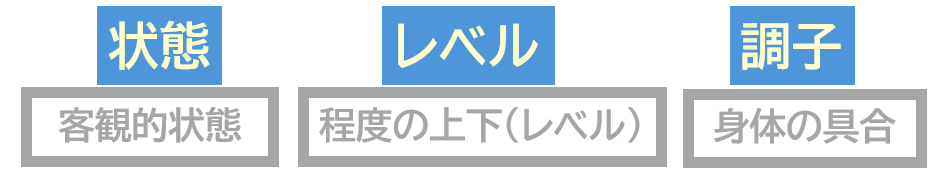

③「状態」「レベル」「調子(具合)」

「調節」の結果の「状態」や到達した「レベル」、また「調子」(主に身体状況)も表すようになります。

・糸の張りかげん。〔状態〕

・彼はうつむきかげんでその場を去った。〔状態〕

・レベル、玉子焼きを作る時は火加減が大切だ。〔レベル〕

・湯かげんはいかがでしょうか?〔レベル〕

・いい加減にしてください!〔レベル〕

・お加減、いかがですか?〔調子、具合〕

・彼はうつむきかげんでその場を去った。〔状態〕

・レベル、玉子焼きを作る時は火加減が大切だ。〔レベル〕

・湯かげんはいかがでしょうか?〔レベル〕

・いい加減にしてください!〔レベル〕

・お加減、いかがですか?〔調子、具合〕

まとめ(かげんの意味変遷)

以下にまとめます。

以上、日語総合教程第5冊、類語例解辞典(小学館)などを参考にしました。

コメント