出張で初めて南通を訪れたのが2004年秋、二十年以上前のこと。中国滞在の多くの時間を南通で過ごし、発展する中国の姿を目の当たりにしてきた。

昨年は南通にも地下鉄が開通しちょっと出かけるのに随分楽になった。自宅から歩いて五分圏内にローソン、セブン、ファミマがあるのは京都府宇治の自宅より便利。

そして、私が初めて南通に来た時には、この世に存在すらしていなかった大学生たちに、今日本語を教えていることが不思議でならない。そういえば、環境の変化ほどには、人の心は変わっていないような気がする。

さて、そんな私だが、いざ南通を紹介してくださいと言われると話題探しに困ってしまう。以下は、江蘇省南通市の紹介。知り合いにたのまれてなんとかひねり出して書いたものである。

日本にいちばん近い中国、南通

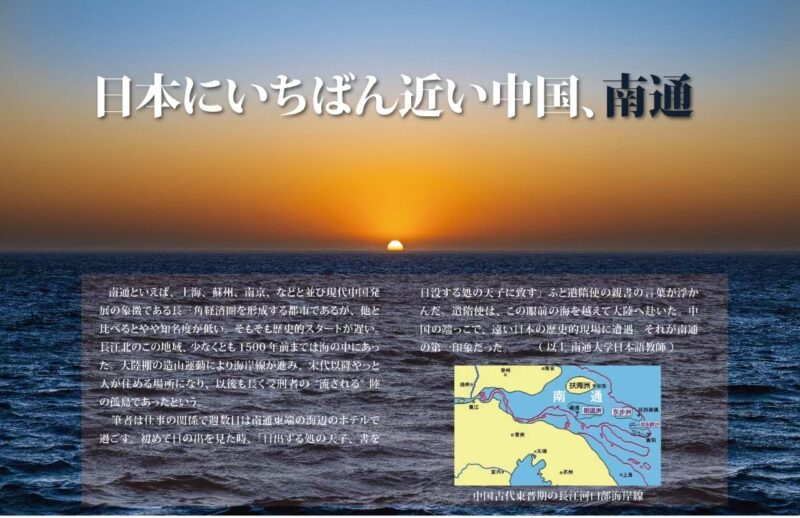

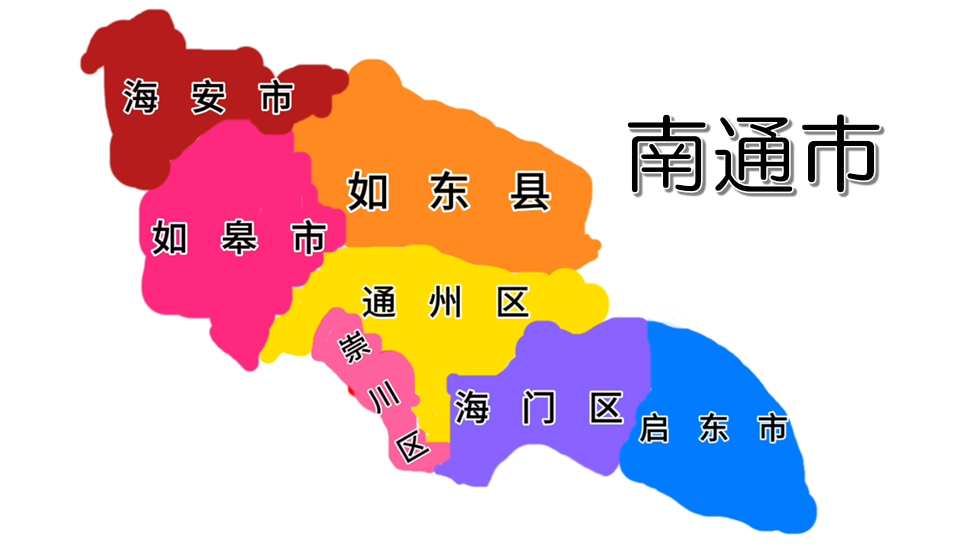

南通といえば、上海、蘇州、南京、などと並び現代中国発展の象徴である長三角経済圏を形成する都市であるが、他と比べるとやや知名度が低い。そもそも歴史的スタートが遅い。長江北のこの地域、少なくとも1500年前までは海の中にあった。大陸棚の造山運動により海岸線が進み、宋代以降やっと人が住める場所になり、以後も長く受刑者の“流される”陸の孤島であったという。

筆者は仕事の関係で週数日は南通東端の海辺のホテルで過ごす。初めて日の出を見た時、「日出ずる処の天子、書を日没する処の天子に致す」ふと遣隋使の親書の言葉が浮かんだ。日本人は、この眼前の海を越え大陸を目指した。中国の端っこで、遠い日本の歴史的現場に遭遇。それが南通の第一印象だった。

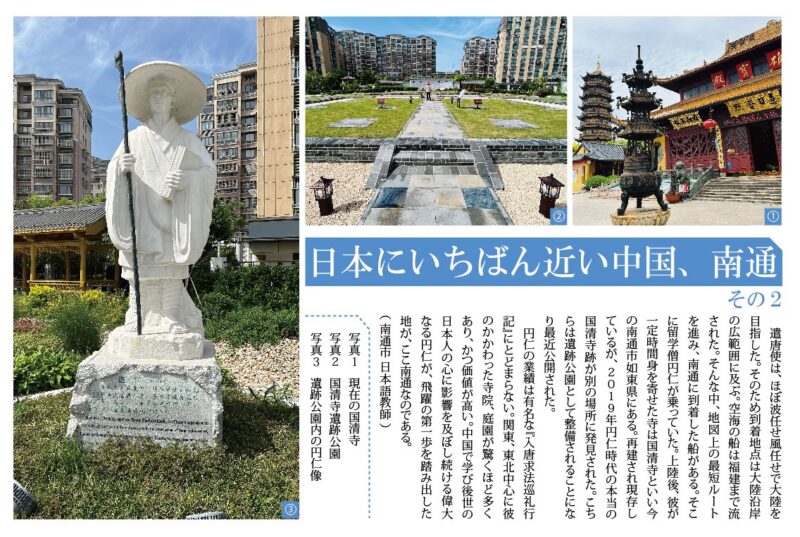

円仁の着いた街 如東

遣唐使は、ほぼ波任せ風任せで大陸を目指した。そのため到着地点は大陸沿岸の広範囲に及ぶ。空海の船は福建まで流された。そんな中、地図上の最短ルートを進み、南通に到着した船がある。そこに留学僧円仁が乗っていた。上陸後、彼が一定時間身を寄せた寺は国清寺といい今の南通市如東県にある。再建され現存しているが、2019年円仁時代の本当の国清寺跡が別の場所に発見された。こちらは遺跡公園として整備されることになり最近公開された。

円仁の業績は有名な『入唐求法巡礼行記』にとどまらない。関東、東北中心に彼のかかわった寺院、庭園が驚くほど多くあり、かつ価値が高い。中国で学び後世の日本人の心に影響を及ぼし続ける偉大なる円仁が、飛躍の第一歩を踏み出した地が、ここ南通なのである。

狼山と鑑真

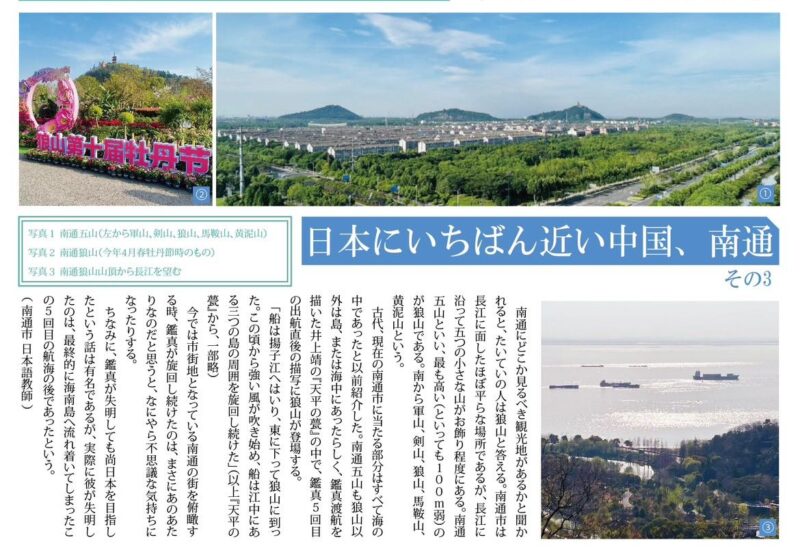

南通にどこか見るべき観光地があるかと聞かれると、たいていの人は狼山と答える。南通市は長江に面したほぼ平らな場所であるが、長江に沿って五つの小さな山がお飾り程度にある。南通五山といい、最も高い(といっても100m弱)のが狼山である。南から軍山、剣山、狼山、馬鞍山、黄泥山という。

古代、現在の南通市に当たる部分はすべて海の中であったと以前紹介した。南通五山も狼山以外は島、または海中にあったらしく、鑑真渡航を描いた井上靖の『天平の甍』の中で、鑑真5回目の出航直後の描写に狼山が登場する。

船は揚子江へはいり、東に下って狼山に到った。この頃から強い風が吹き始め、船は江中にある三つの島の周囲を旋回し続けた。(以上『天平の甍』から、一部略)

今では市街地となっている南通の街を俯瞰する時、鑑真が旋回し続けたのは、まさにあのあたりなのだと思うと、なにやら不思議な気持ちになったりする。ちなみに、鑑真が失明しても尚日本を目指したという話は有名であるが、実際に彼が失明したのは、最終的に海南島へ流れ着いてしまったこの5回目の航海の後であったという。

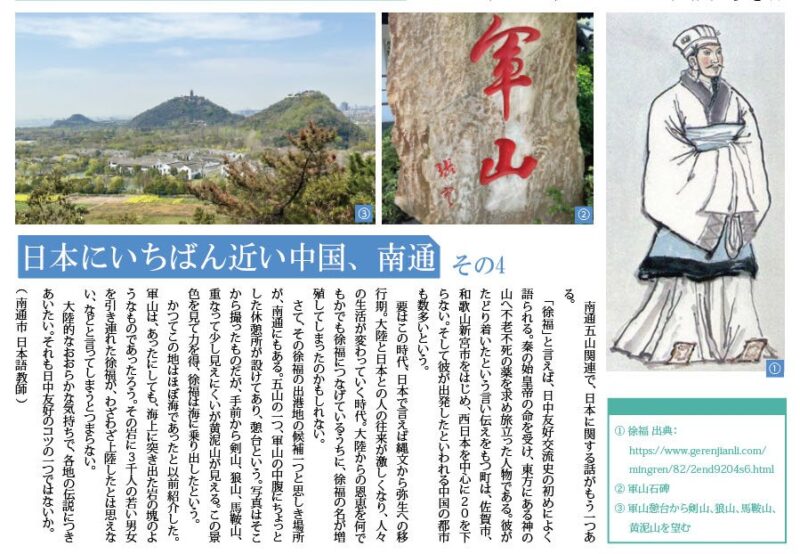

軍山と徐福

南通五山関連で、日本に関連する話がもう一つある。

「徐福」と言えば、日中友好交流史の初めによく語られる。秦の始皇帝の命を受け、東方にある神の山へ不老不死の薬を求め旅立った人物である。彼がたどり着いたという言い伝えをもつ町は、佐賀市、和歌山新宮市をはじめ、西日本を中心に20を下らない。そして彼が出発したといわれる中国の都市も数多いという。

要はこの時代、日本で言えば縄文から弥生への移行期。大陸と日本との人の往来が激しくなり、人々の生活が変わっていく時代。大陸からの恩恵を何でもかでも徐福につなげているうちに、徐福の名が増殖してしまったのかもしれない。

さて、その徐福の出港地の候補一つと思しき場所が、南通にもある。五山の一つ、軍山の中腹にちょっとした休憩所が設けてあり、憩台という。写真はそこから撮ったものだが、手前から剣山、狼山、馬鞍山、重なって少し見えにくいが黄泥山が見える。この景色を見て力を得、徐福は海に乗り出したという。

かつてこの地はほぼ海であったと以前紹介した。軍山は、あったにしても、海上に突き出た岩の塊のようなものであったろう。その岩に3千人の若い男女を引き連れた徐福が、わざわざ上陸したとは思えない、などと言ってしまうとつまらない。大陸的なおおらかな気持ちで、各地の伝説につきあいたい。それも日中友好のコツの一つではないか。

(続く)

コメント