みんなの日本語(初級2)第39課の重要ポイントについて解説します。

第39課の導入文型

- 《て形》家族に会えなくて寂しいです。

- 《で》病気で会社をやすみました。

- 《ので》用事があるので、お先に失礼します。

ひとつずつ確認しましょう。

原因・理由を表す「て形」

初級1では主に順次動作をしめす「継起」用法を学びました。

「~て」の5用法

「継起(順次動作)」以外に「原因・理由」「付帯状況」「手段」「並列」を表す用法があります。それぞれ典型的な例文を覚えておきましょう。

- 窓を閉めて、寝ました。(継起)

- 彼が来て、安心した。(原因・理由)

- 手を上げて、横断歩道を渡りました。(付帯状況)

- 包丁を使って、料理をしました。(手段)

- 太郎は合格して、次郎は合格しなかった。(並列)

5用法の動詞が否定になったときどうなるか検証してみましょう。第38課では(原因・理由)用法の否定形ですから、「なくて」となります。

- 窓を(〇閉めないで/×閉めなくて)、寝ました。(継起)

- 彼が(×来ないで/〇来なくて)心配した。(原因・理由)

- 手を(〇上げないで/×上げなくて)、横断歩道を渡りました。(付帯状況)

- 包丁を(〇使わないで/×使わなくて)、料理をしました。(手段)

- 太郎は(〇合格しないで/〇合格しなくて)、次郎は合格した。(並列)

否定形の「なくて」か「ないで」の使い分けルールは以下のようになります。

- (継起)(付帯状況)(手段)を表す「~て」の否定 → ないで

- (原因・理由)を表す「~て」の否定 → なくて

- (並列)を表す「~て」の否定 → どちらでもOK

第39課では

それ以外に「ないで」になる例もある、というレベルまで教えておいてもいいかもしれません。

原因・理由を表す「で」

格助詞「で」の基本的な用法の一つです。

- 地震でビルが倒れました。

- 病気で会社を休みました。

- 試験で忙しいので遊びに行けません。

- お腹がいっぱいで動けません。

原因・理由を表す「ので」

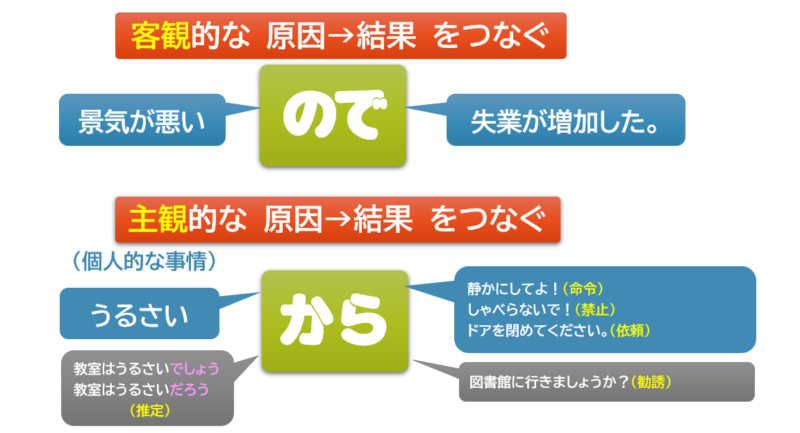

「ので」と「から」の違い

「ので」は客観

客観的ということは、話者の意思とは関係ない事実関係に基づくということです。

- 景気が悪いので、失業者が増加した。

- しばらく雨が降らないので、ほこりがひどい。

「から」は主観

主観的ということは、話者の意思、考えが入るということですから「命令、禁止、勧誘、推定」などの表現となじむということになります。

- うるさいから、静かにしなさい!(命令)

- うるさいから、しゃべらないで。(禁止)

- うるさいから、ドアを閉めてください。(依頼)

- 教室はうるさいでしょうから(推定)、図書館に行きましょうか。(勧誘)

ので=客観、から=主観

ので=客観、から=主観 が違いの本質

「ので」と「から」の用法上の違いの本質は「ので」が客観的、「から」が主観的ということで、そこからさまざまな用法上の違いが派生してきたのではないでしょうか。

ので=Fact、から=Will

客観とは事実(Fact)の描写、主観とは意思(Will)の描写です。

「ので」はていねいな言い方になじむということ

次の二つの文を比べてみてください。

- 今日は子供の誕生日ですので、早く帰ります。①

- 今日は子供の誕生日ですから、早く帰ります。②

日本人は①の文は次のように言いかえた方が自然な感じがします。

- 今日は子供の誕生日ですので、早く帰らせていただきます。

「ので」を使うとなぜていねい?

日本語学習者への「ので」「から」の導入順序

- 今日は 子供の 誕生日ですから、早く 帰ります。〔第9課例文〕

- 体の調子が悪いので、病院へ行きます。〔第39課例文〕

言いたいことが伝わるという観点から、自分の意思がはっきり表現できる「から」を最初に教えるということではないかと思います。ただこの導入の時間差は後々まで影響するらしいのです。

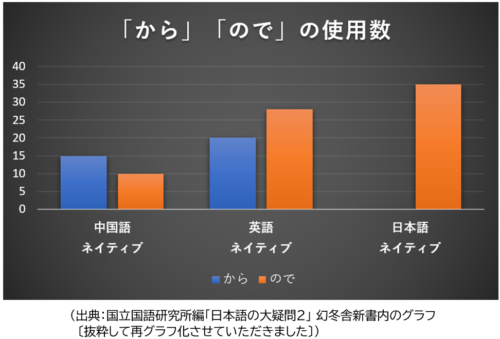

国立国語研究所編「日本語の大疑問2」から

最近でた表題の本の中に面白い記事がありましたので、ご紹介させていただきます。

最近でた表題の本の中に面白い記事がありましたので、ご紹介させていただきます。

バイト先へ、週3日のアルバイトを週2日に変更してほしいと理由を言って頼む時の発話状況を調査すると「日本語ネイティブ」は100パーセント「ので」を使うのに、英語ネイティブ、中国語ネイティブは「から」を使う人の方が多かったそうです。

以下のような例が紹介されていますが、学習者の発話は少し自分の正当性を主張しすぎ、と日本人には思えます。

- あのう、忙しいので、週二回に減らせないかと思いまして…(日本語ネイティブ)

- まだ学生ですから、成績を大切にする方がいいと思います…(学習者)

さまざまな場面設定で適切な方を使えるように!

学習者は、最初に覚えた表現を「間違いでない限り」使い続ける傾向があります。レベルが上がってきたら、さまざまな状況を設定し練習していくことが必要だと前掲書は結んでいます。

(以上、国立国語研究所編「日本語の大疑問2」幻冬舎新書の記載内容を、私なりに解釈してまとめさせていただきました。内容はすべて一般向けにやさしく書かれていますので、是非ご一読をお勧めします)

コメント