日本の昔の音楽、雅楽(ががく)に由来する日本語について調べました。

打ち合わせ

打ち合わせをする

| 和語 | 打ち合わせ | きまり | 宿 | 暮らし | 食べ物屋 |

| 外来語 | ミーティング | ルール | ホテル | ライフ | レストラン |

| 漢語 | 会議 | 規則 | 旅館 | 生活 | 食堂 |

三拍子そろう

三拍子揃う

オーケストラでなく三重奏、四重奏のようなものになるでしょうか。小鼓(こつづみ)、大鼓(おおかわ)、太鼓の三種の楽器の音合わせ(拍子をとる)を「三拍子」といい、これがぴったり合えば「三拍子揃う」(条件が整う)ことになります。

五人囃子(ごにんばやし))

かん高い(声)、おつ

- 長期の隔離に耐えかねて、マンションの窓からかん高い声で叫ぶ女性もいた。

- 水栽培して自分で育てたネギを入れたみそ汁はなかなかおつな味がした。

日本の音楽では、通常の二倍音以上の高い方の音を甲(かん)、低い音程を乙(おつ)と呼ぶそうです。雅楽の場合、高い方はちょっと耳障りな感じもあるのか「かん高い声」といえばちょっとうるさい感じ。逆に乙の音は渋みのある独特の気分をかもし出すことから「おつ」と言えば「ちょっと普通ではないおもしろみのある」ものを表現する時に使うようになりました。

メリハリをつける

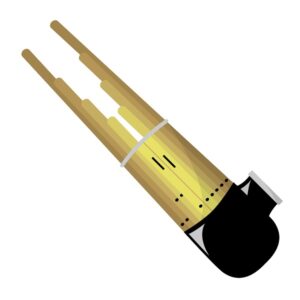

笙(しょう)

笛などの管楽器の音を微調整して低くすることを「滅る(める)」、高くすることを「甲る(かる)」、低められた音を「メリ音」、高められた音を「カリ音」と言います。合わせると「メリカリ」です。

琵琶(びわ)

ろれつが回らない

京都大原呂川と律川

「呂律(ろれつ)」は日本の音階で「呂の音」「律の音」とうのがあるのですが、全体の調子を表すこともできます。「長調」と「短調」の違いのようなものと考えてもいいかもしれません。

図に乗る(調子に乗る)

「呂律をうまく回す」つまり転調をうまくやることが声明(しょうみょう)では大切です。高度なもので転調の図表というものをもとに行われ、まちがいなく行われると「図に乗った」と言われたといいます。

声明(しょうみょう)

ここから、もともとは物事がうまくいくことという良い意味で使われましたが、現在では図に乗る、調子に乗る共に「いい気になって勢いづく」「つけあがる」という悪い意味で用いられます。

派手(はで)

三味線(しゃみせん)

三味線の演奏曲がルーツです。伝統的な曲を「本来の手」という意味で「本手」と言うのに対し、新様式の一連の曲を「破手(端手)」と言いました。「型を破った手、異端の手」という意味です。

ギョッとする

最後は、突然の予期しないことにとても驚く様子を表す「ギョッとする」。オノマトペかと思いきや意外なルーツがあるという説がありました。

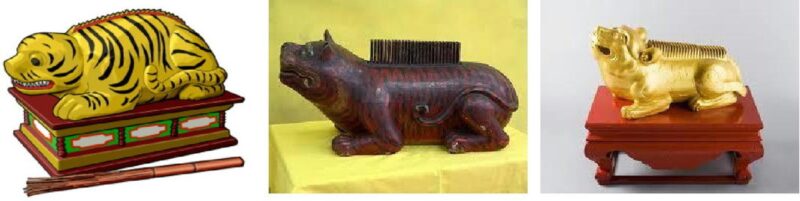

これについては雅楽ルーツではなく、中国の楽器に由来するというものです。その名も「敔(ギョ)」という古代の楽器だそうです。

敔(ぎょ)

伏した虎のような動物の形をしており、竹で背中の刻みをこすって音を出します。楽器というより音を出すことによって音楽をストップする合図をするためのものだったようです。

オーケストラのシンバルの音のようなものですから、聞いている人は、さぞギョッとしたことでしょうね。

(以上、新明解語源辞典 三省堂、ぷらり日本全国「語源遺産」の旅 わぐりたかし著、新版日本語「語源」辞典 学研、などを参考にさせていただきました。)

コメント