ザビエル

日本に最初に来たヨーロッパ人と言えば、1543年に種子島に倭寇船で漂着したポルトガル人。彼らは日本に鉄砲を伝えました。ついで1549年にやってきたスペイン人フランシスコ・ザビエルが日本にキリスト教をもたらしたのです。

日本におけるキリスト教の歴史はそう長くないのですが、天使や悪魔、精霊、異端、バベルの塔等々、キリスト教独特の語彙と共に、日本語としてすっかり日常語として定着した言葉もあります。

目から鱗が落ちる

ものごとの実態が急によく見え、理解できるようになること (例文)先生のすばらしい講義を聞いて、目から鱗が落ちる思いがした。

新約聖書使徒行伝第9章から、

新約聖書使徒行伝第9章から、《するとただちに、サウロの目からうろこのような物が落ちて、目が見えるようになった》。

サウロとは後のパウロ。それまでユダヤ教徒だった彼が、復活したキリストに会い、人生を百八十度転換させられる瞬間の描写です。

砂上の楼閣(さじょうのろうかく)

見掛けは立派でも基礎がしっかりせず長続きしないもののたとえ。 (例文)立派な計画だが、砂上の楼閣にならぬよう土台を固めなければならない。

砂上の楼閣

イエス・キリストの「山上の説教」からきています。《また、わたしのこれらの言葉を聞いてそれを行わない者はみな、砂の上に自分の家を建てた愚かな人に比べることができます》

《雨が降って洪水が押し寄せ、風が吹いてその家に打ちつけると、倒れてしまいました。しかもそれはひどい倒れ方でした。》(マタイ第7章)

砂の城ではなく、砂地の上の建物である点に注意しましょう。

アイドル

アイドル(idol)はあこがれの的、熱狂的ファンをもつ人たちのこと (例文)郷ひろみも40年前はアイドル歌手だったんだ。

ただし元々は偶像(idol)のこと。

《あなたは、自分のために、偶像(idol)を造ってはならない。……どんな形をも造ってはならない。それらを拝んではならない。それらに仕えてはならない》(出エジプト記二〇)

キリスト教で、まことの神は目に見えない存在なのです。

アイドル

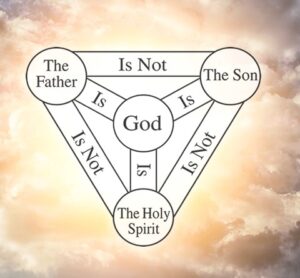

三位一体(さんみいったい)

三つのものが力を合わせること、三つが一つになること (例文)産学官三位一体の改革で新たな時代を切り拓く。

三位一体

神の姿は目に見えないのですが、その唯一の神が、三つに分かれ姿を現したものが、父なる神、子なる神(イエス・キリスト)と精霊。

ただしこの三つは本来は唯一神であり一体であるという、新約聖書上の教理。

なにやら禅問答のようで難しいですね。

スケープゴート(scapegoat)

スケープゴート

責任を転嫁(てんか)するための身代わり (例文)コロナ禍で世の中に不安が広がる中、人々はスケープゴートの対象を探している。

人間の罪をになって犠牲にされ、荒野に追放される山羊(ヤギ)のこと。この話は旧約聖書レビ記十六章に出てくる。

日本語では「トカゲのしっぽ」、この言い方も覚えておこう。

踏み絵(ふみえ)

ある人の思想、主義などを強権的に調べること(または、その手段) (例文)社長の無理な要求は、忠誠心を確認するための一種の踏み絵かもしれない。

踏み絵

踏み絵(または絵踏)は日本で生まれたキリスト教関連の言葉。江戸時代徳川幕府はキリスト教を禁じました。幕府はキリスト教を根絶するため一般市民にイエス・キリストと十字架の描かれた絵を踏ませました。

キリスト教を信じていたものはイエス・キリストを踏みつけることができなかったので、信者を見つけ捉えることができたのです。

現代の日本では思想、宗教は自由ですが、特定の状況ではこの言葉が使われることがあります。

カリスマ(charisma)

人々の心を引きつける強い魅力(をもつ人) (例文)笈川幸司先生は日本語教育界のカリスマだ。

「カリスマ」も、もともとは聖書用語、キリスト教用語だったらしい。神の霊(精霊)が人に宿ることによって与えられる、超自然的能力のことを指し、カリスマにより病気をいやす力や、予言をする力が発揮されます。

「カリスマ」も、もともとは聖書用語、キリスト教用語だったらしい。神の霊(精霊)が人に宿ることによって与えられる、超自然的能力のことを指し、カリスマにより病気をいやす力や、予言をする力が発揮されます。以上、「日本語になったキリスト教のことば」千代崎秀雄著(講談社)を参考にしました。

コメント