小雨模様。朝はゆっくりし、10時過ぎに出る。東風広場から二号線一本で星耀路から徒歩で雲南省博物館へ。博物館は、大地の色の立派な建物である。

ユーラシア大陸の南北問題

遊牧の民と農耕の民

ユーラシア大陸には、人類の歴史が始まって以来の長い長い南北問題があると私は思っている。遠い昔、西アジアで鉄を作ることを始めたヒッタイト。そのヒッタイトの製鉄技術を引き継いだスキタイは、鉄の馬具の発明により、東方への移動が可能になった。

彼ら、あるいは彼らの末裔が、やがて匈奴となり、漢族となった。北の道を選んだ匈奴は武に優れた遊牧民となり、南進を選んだ人々は農耕の民となった。

東進の途中にも、同様の分岐点があったはずだ。たとえば今、の甘粛あたりの山間部に定住する遊牧民もいただろう。彼ら遊牧の民も、四川省を経て雲南の山間部に南下し、もとからいた水田民を蹴散らして、奴隷にし、彼らの穀物を搾取するようになった。

黒イ族と白イ族

騎馬軍団で南下してきて、定住民を蹂躙したのが「黒イ族」、原住の水耕民族を「白イ族」という。ということを「街道をゆく」で知った。

(中略)

歴世、漢族は、黒イ族の強烈な武勇をおそれていた。明朝はその奴隷主である身分を保護し、清朝になってはじめて軍事的に撃破した。

『街道をゆく』蜀と雲南のみち 司馬遼太郎 から

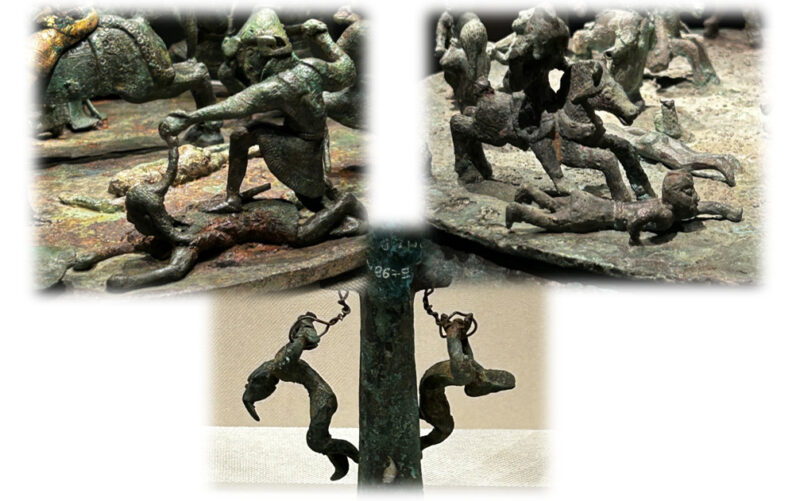

貯貝器(雲南博物館)

『街道をゆく』蜀と雲南のみち 司馬遼太郎 から

奴隷を殺戮する黒イ族

確かに、思わず見入ってしまうほどの見事な造形である。しかし、同時に人間というものの恐ろしさを見せつけられているような気分になる。

官渡古鎮

四時間ばかり、いただろうか。建物を出ると青空が広がっている。目まぐるしく変わる昆明空である。

博物館の出口から、すぐのところに官渡古鎮なる古鎮が見えたので歩いてみた。中国でよくあるやつだが、広場に出て、24年前昆明へ来た時のある感想を思い出した。

昼間っから、ぶらぶらしている人がやたら多い、ということだ。

その後住んだ、上海、常熟、南通でも、日本に比べれば、昼間何もせずにのんびりし、屋外でカードや将棋をしている人々の光景はよく見てあるていど慣れてはいたが、ここへ来た、「ああ、そうそう。こうだった」と改めて思いかえした中国の第一印象、である。

官渡古鎮のひとびと

確かに、日本でも最近は昼間から街をぶらぶらしている、(私のような)熟年男性が増えている。高齢化社会だから当然といえば当然だ。しかし、(これも私も含めてだが)日本の場合は、リュックを背負い、せわしなく歩き回る単独行の男性が非常に多い。お国柄というのがあって、面白いと思った。

続きます → こちら

コメント