前回( →こちら )の続きです。

地面の凸凹を調べた結果によると、どうも、大きい凸凹ほど数が少なく、小さいものになればなるほど、数が多くなっていくものらしい。だから、われわれの目に平らと見えるところでも、小さな凸凹はたくさんあり、動物のサイズがちいさくなればなるほど、地面は起伏に富んだ世界となる。つまり、車輪はますます使いにくくなっていくのである。

サイズの大きいものにとっても、車輪はそうそう使い勝手のいいものではない。車でロッククライミングをやろうったって、それは無理だ。車輪は地面との摩擦力がないと働けないので、垂直な壁を登ることはできない。手足なら、しがみついて登れる。車輪ではジャンプすることもできない。車椅子の例では、幅二十センチの溝でも越えられない。マウンテン・シープは十四メートルもジャンプして谷を越す。

車輪の大きな欠点は、小回りのきかないことだ。まず、向きを変えるのがむずかしい。車椅子の場合、百八十度回転するのには、百五十センチ四方もの空間がいる。また、二台の車椅子がすれ違うには、二台の幅だけの道幅がどうしても必要となる。ヒト二人がすれ違うときを考えてみれば、横向きになってすれ違ってもいいし、やむを得なければヒョイと飛び越してもいいので、車とはえらく違う。

ただ速いばっかり速くても、小回りがきかなければ、木立や岩などの障害物の多いところでは、車輪は立ち往生してしまうだろう。車輪動物が二匹狭い山道でばったり出会ったら、すれ違うこともできず、さりとて廻れ右してもどることもできず、二匹とも進退きわまるということに、ならぬともかぎらない。

こう見てくると、車輪というものは、われわれヒトのような大きな生き物が、山をけずり、谷をうめて、かたい平坦でまっすぐな幅広の舗装道路を造ってはじめて使い物になる、ということが分かると思う。

廻れ右してもどることもできず、二匹とも進退きわまる

「極まりない」「極まる」「の極み」「の至り」「限り」

「極まりない」は形容詞に付いて、「これ以上ないほど~だ」という強調(例:不快極まりない)。

「極まる」は動詞で、物事が極限に達すること(例:混乱極まる事態、「感極まる」は慣用的な表現)。

「の極み」は名詞に付いて、「~の中で最上の状態」という意味(例:贅沢の極み)。

「の至り」は主に抽象的・精神的な状態に用い、「~のうちで最高の感情や評価」という意味(例:光栄の至り、若気の至りなどは慣用的な表現)。

「限り」は「できる限界まで」という意味で範囲や程度を表す(例:力の限り頑張る)。

| 表現 | 品詞接続 | 用例 |

| ~極まりない | 名詞、形容動詞語幹、形容動詞語幹なこと | 無礼極まりない、危険極まりない、無謀極まりない、危険なこと極まりない |

| ~極まる | 名詞、形容動詞語幹 | 危険極まる、退屈極まる、進退極まる、感極まる |

| ~の極み | 名詞 | 贅沢の極み、無知の極み、残念の極み |

| ~の至り | 名詞(限定) | 光栄の至り、感激の至り、若気の至り |

| ~限りだ | 形容詞、形容動詞 | 嬉しい限りだ、悔しい限り、腹立たしい限り、残念な限りだ、迷惑な限りだ |

二匹とも進退きわまるということに、ならぬともかぎらない。

~ならぬともかぎらない

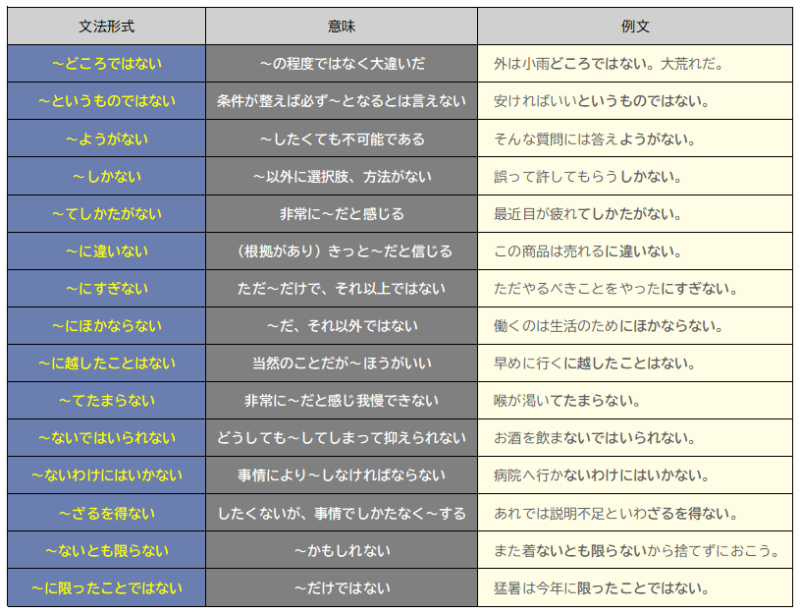

「~ならぬとも限らない」「~ないとも限らない」は二重否定で「~かもしれない」という意味。N1N2レベル(特にN2)で必要とされる文法形式には「~ない」で終わるものが多くあります。その中で重要なものを選んでまとめました。

「ない」で終わるN2文法形式

以上、新完全マスター「文法」日本語能力試験N2(スリーエーネットワーク)、45日間で完全マスター日本語能力試験対策N1文法まとめ(三修社)などを参考にまとめました。

コメント