梅原先生

日语综合教程第五册、第3課「日常の思想」梅原猛、に入ります。梅原猛ではなく梅原先生と呼びたい。講演会などで何度かお話を聞いたことがあります。大学に入って、小説以外で読んだ初めての本が、確か先生の「塔」ではなかったかと思います。筆者はそういう世代です。

ちなみに「日常の思想」は書名。教科書に採用された「余暇」という小文は、「神戸新聞」に1970年4月1日、連載エッセイの一つとして掲載されたものを、筆者の他の各種新聞への投稿文と合わせて「現代文明への問いかけ」というタイトルでまとめられている。

「余暇」 梅原猛

余暇というものをどう考えたらよいかという問題について、哲学的考察をせよというのが新聞社が私に与えた課題である。余暇の問題は、漸次重要な問題になってゆく。なぜなら、科学技術の発展と共に、生産力は向上し、人間の労働時間が短縮するのは、資本主義国と社会主義国とを問わず、科学技術を採用している現代の文明のたどる必然の方向であるからである。むしろ、このことはよいことなのである。なぜなら人間が、衣食の心配から解放されて、自由な時間をもつことは、何よりも人間にとって望ましいことだからである。

かつて人類にとって、自由な時間はぜいたく以外の何物でもなかった。なぜなら、人類の大多数が、生存を維持するために労働を余儀なくされているとき、そのような労働に従事しない人間は、それだけで、罪を背負っていたからである。したがって、自由な精神的仕事に従事する宗教家は、自ら物質欲と性欲をたった。つまり禁欲を自由な精神生活の代価として支払ったのである。ここでは、閑暇は全く少数の例外者のみに許された特権であった。もとより人類は、今までこのような労働中心主義的価値観に生きたが、特にこのような価値観に徹底したのは明治以後であると思う。徳川時代においては労働と同時に遊びの価値を評価する視点がまだあった。

資本主義国と社会主義国とを問わず…

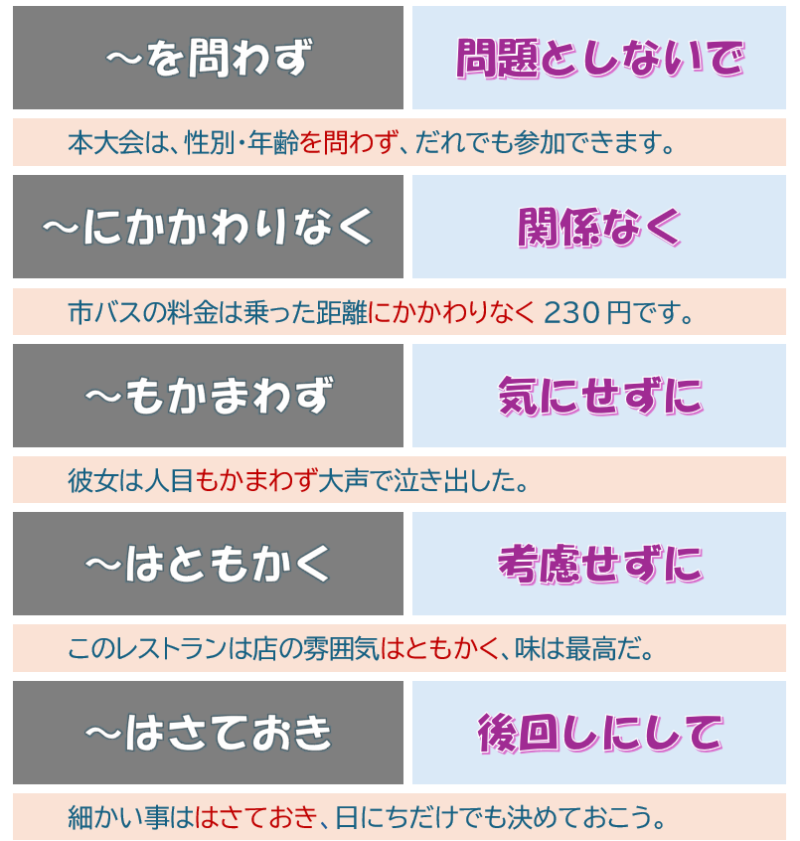

「~問わず」「~もかまわず」「~はともかく」

「~問わず」を、前件に関係なく、または無視して動作を行う表現として「~もかまわず」「~はともかく」などと比較して学びます。

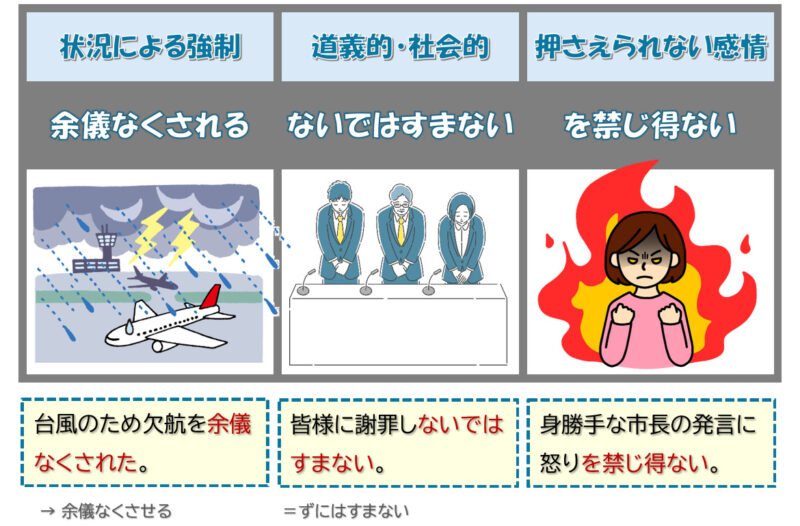

生存を維持するために、労働を余儀なくされている

余儀なくされる

自分の意志ではコントロールできない表現という位置付けで「余儀なくされる」「ないではすまない」「禁じ得ない」を比較します。

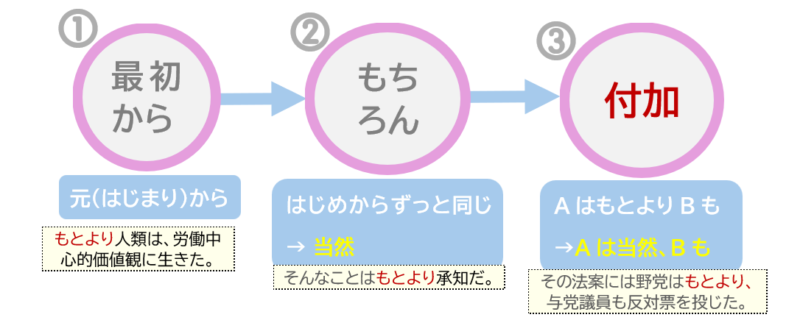

もとより人類は、今までこのような労働中心主義的価値観に生きたが…

「もとより」

◆「もとより」の意味変遷

続きます → こちら

コメント