前回( →こちら )の続きです。

このとき正造は東京におり、風邪を引いて宿屋の一室で寝ていたが、知らせを聞くとはね起きた。そして、人力車をひた走りに走らせ、埼玉県堺の淵江村で農民たちに行き会うと、「皆様、待ってくだされ。この正造の言うことを聞いてくだされ。」と、両手を広げて押し止めた。それから、声を振り絞って、

「この田中正造、皆様の煮え繰り返る胸の内、ようく知っております。しかしながら、皆様、これだけの人数で帝都へ押しかけるのは穏やかではありませぬし、犠牲者をこれ以上増やしてもなりませぬ。この日本は、法治国家であります。われわれの希望や要求は、あくまでも議会を通して、平和のうちに実現させなくてはなりませぬ。」

正造の真心からの言葉を聞くと、農民たちはみな、ほこりまみれの顔を濡らして男泣きに泣いた。そうして、胸の奥で正造を拝みながら、「わしらは、田中のとっさまを信じております。お言葉どおりにいたしましょう。」と、五十名の代表を残して、あとの者はおとなしく村々へ帰っていったのである。

それからというもの、正造は農民たちの信頼に応えようと、昼も夜もなく働いた。議会では今夜食べる物もない農民たちの惨めさを涙ながらに話し、町では鉱毒問題演説会を開いて、鉱毒地に目を注いでくれるよう人々に訴えた。

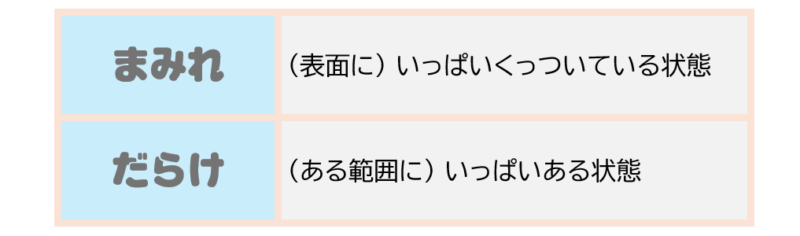

◆「まみれ」と「だらけ」

「まみれ」と「だらけ」の違い

泥まみれの少年と泥だらけの少年

〔参考〕川俣事件記念碑

テキストで描かれている、東京押し出しの次の押し出しが「川俣事件」として知られています。25年夏館林市を訪れた際、川俣事件の警官隊と農民衝突の地を訪ねました。タイトルの写真はそこに建てられていた記念碑です。碑文を以下に記します。

川俣事件衝突の地

川俣事件は足尾鉱毒問題の中で最も大きな事件である。明治の中頃、渡良瀬川の上流足尾銅山から流出する鉱毒によって中下流域は農作物や魚類に甚大な被害を受けた。生活を脅かされた農民たちは、鉱山の操業停止や補償を求めて再三にわたり大挙上京懇願(押出し)を決行したがその成果は少なかった。

一八九八(明治三十一)年九月、大暴風雨による洪水により銅山の沈殿池が決壊し渡良瀬川流域の田畑は深刻な被害をうけた。耐えかねた被害民は足尾銅山の操業停止を求めて第三回東京押出しを決行した。その数一万余人、薄着姿の老人も見られたという。

時の栃木県選出代議士田中正造はこの報に接し、急ぎ上京途中の一行に会い、多くの犠牲者を出さないために総代を残して帰村するよう説得した。その演説は被害民を動かし、警備の憲兵・警察官にも深い感銘を与えたという。

この後田中正造は足尾鉱毒問題解決に献身し、議会に於いても再三再四議会を追求したが、政府の答弁は終始曖昧に終わった。

一九○○(明治三十三)年二月十三日足尾銅山の操業に関わる諸問題を解決するために、被害民たちは決死の覚悟で第四回目の東京押出しを決行した。

前夜から邑楽郡渡瀬村(現館林市)の雲龍寺に集結した二千五百余名の被害民は翌朝九時頃大挙上京懇願のために同寺を出発。途中、警察官と小競り合いを演じながら正午頃佐貫村大佐貫(現明和町)に到着、ここで馬舟各一隻を積んだ二台の大八車を先頭に利根川に向かったが、その手前岡村川俣地内の上宿橋(現邑楽用水架橋)にさしかかったところで待ちうけた三百余名の警官隊に阻まれ、多くの犠牲者を出して四散した。これが川俣事件である。

この事件で負傷し、現場及び付近で逮捕された被害民十五名は、近くの真如院(お寺)に連行された。(翌日以降の捜査で総数四百余名が逮捕され、うち五十一名が兇徒聚衆罪等で起訴された)

この事態を重くみた佐貫村の塩谷村長をはじめ郡・村会議員区長らの有志は、村医を呼び負傷者に応急手当て施し、炊き出しを行い、にぎり飯を差し入れるなど被害民の救恤につとめた。この手厚い扱いに被害民関係者は深く感銘し、これを後世に伝えている。

この後、政府の措置に失望した田中正造は、衆議院議員を辞職し天皇に鉱毒問題を直訴、以後谷中村遊水地化反対闘争へと戦いを続ける。

この地で川俣事件が発生してから百年が経過し、いま足尾鉱毒事件は公害の原点として新たな脚光を浴び環境問題にも強く訴え続けている。

この史実を永遠に風化させないために、ここに川俣事件発生百年にあたり、記念碑を建立し後世に伝えるものである。

続きます。→ こちら

コメント