前回( → こちら )の続きです。

2

正造が、国会で火のような弁舌をふるって忠告したにもかかわらず、明治政府は、「群馬・栃木の両県の田畑で作物が枯れたりしているのは事実だが、足尾銅山の鉱毒が原因かどうかは分からない。」と言って、問題を採り上げようとしなかった。

しかし正造は、確かな証拠を持っていたのである。というのは、すでに前の年、正造と農民たちは、農科大学(今の東京大学農学部)の古在由直助教授に頼んで、足尾銅山の鉱石の滓と被害地の土・水の調査をしてもらっていた。その結果が、正造たちの予期していたとおりだったのである。足尾銅山から流れ出る水は、銅・鉄分および硫酸をおびただしく含んでおり、動植物が死んだり枯れたりするのはそのせいであるというのだ。

そこで正造は、翌年五月に開かれた第三議会で再び演壇に立ち、動かぬ証拠を示して言葉鋭く政府に迫った。科学的な調査の結果を見せられては、政府も足尾銅山の鉱毒を認めないわけにはいかない。政府は、銅山を経営する会社に注意を促し、会社はようやく粉鉱採集器というものを備え付けて、鉱石の細かな滓が散らばらないよう処置したのである。

「もう大丈夫。これも、田中のとっさまのおかげです。」農民たちはそう言って喜び、稲も麦も豊かに実ってくれるものと期待したのであった。

だが、農民たちのその期待は失望に終わった。粉鉱採集器もさっぱり効き目がなく、二年たっても、三年たっても、渡良瀬川の魚の死ぬのはやまないし、作物もはかばかしくは実らない。いや、それどころか、鉱毒の害はますますひどくなっていくのだ。

火のような弁舌をふるって忠告したにもかかわらず

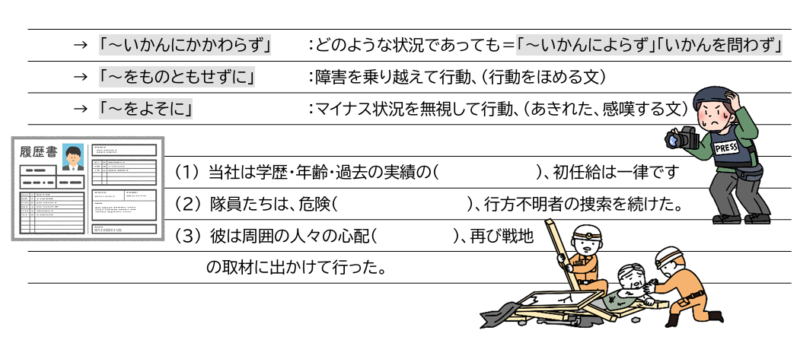

「~にもかかわらず」は初級の文法ですが、「前件と関係なしに、後件が行われる」という観点で「~いかんにかかわらず」「~をものともせずに」「~をよそに」などを取り上げます。

「~いかんによらず」「~をものともせず」「~をよそに」

(1)いかんにかかわらず、(2)をものともせずに、(3)をよそに

というのは、すでに前の年、正造と農民たちは…

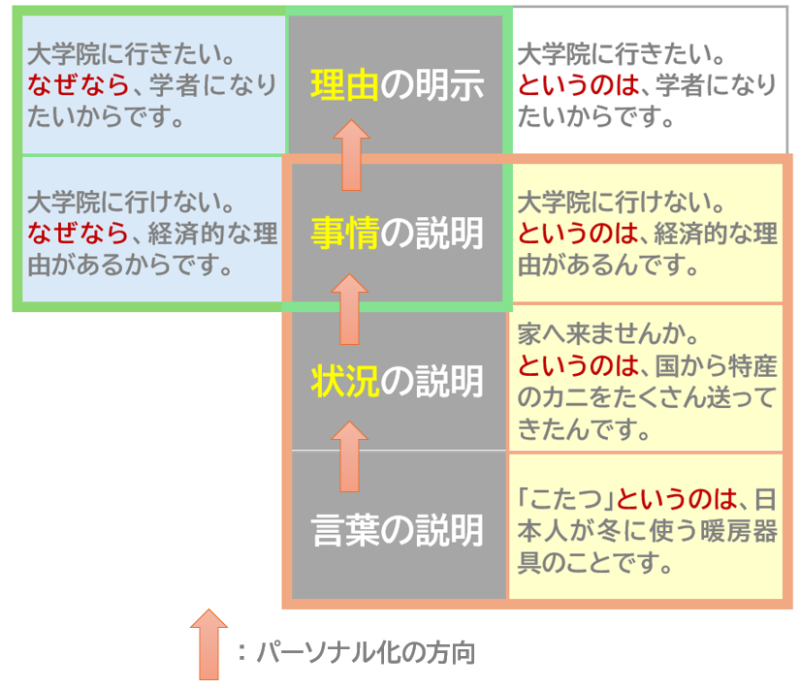

理由を示す「というのは」、ここの「というのは」は「なぜなら」で置き換えられます。しかし置き換えられないケースもあります。「なぜなら」と「というのは」の意味領域がずれているからです。

「なぜなら」「というのは」まとめ

「というのは」→「言葉や状況に対し補足や説明を加える」

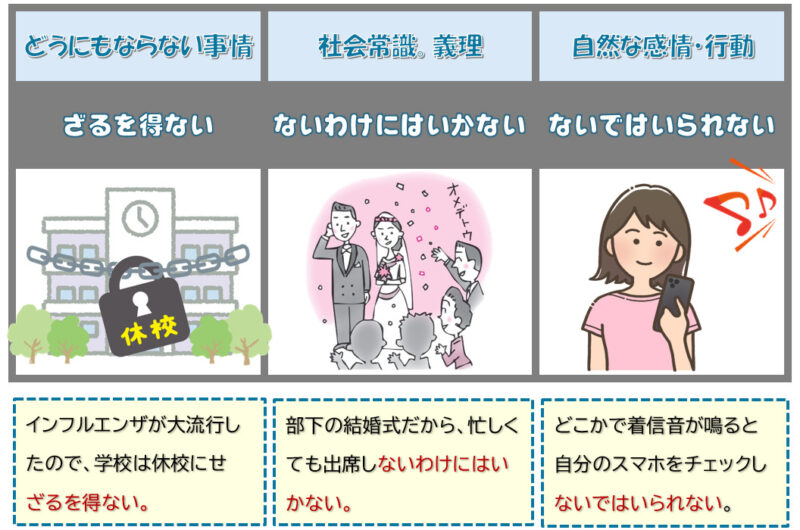

足尾銅山の鉱毒を認めないわけにはいかない。

「~ないわけにはいかない」の類似表現として「~ざるを得ない」「~ないではいられない」を比較してみましょう。

続き → こちら

コメント