「分(ぶん)」のさまざまな意味について整理します。

「なぜ車輪動物がいないのか」本川達雄 から

上級日本語標準テキスト「日語総合教程第五冊」では第6課で取り上げられています。

息子をベビーカーにのっけて押していると(中略)、 舗装した道路を押して歩いている分には楽なものだが、階段は担いで昇らねばならないし、砂利道やぬかるみときた日には、もうお手上げだ。

P150 第6課「ゾウの時間ネズミの時間」本川達雄

P150 第6課「ゾウの時間ネズミの時間」本川達雄

「~分には」で「~のようである限りでは」「~のような範囲においては」の意味となります。

テキストでは次のような例が示されています。

・3年生ともなると、日本人と日本語で話す分には不自由を感じなくなる。

・アルバイトで自分で食べる分には困らないが、学費までとなると難しい。

・宗教を信じる分には自由だが、それを他人に押し付けるのは問題だ。

・アルバイトで自分で食べる分には困らないが、学費までとなると難しい。

・宗教を信じる分には自由だが、それを他人に押し付けるのは問題だ。

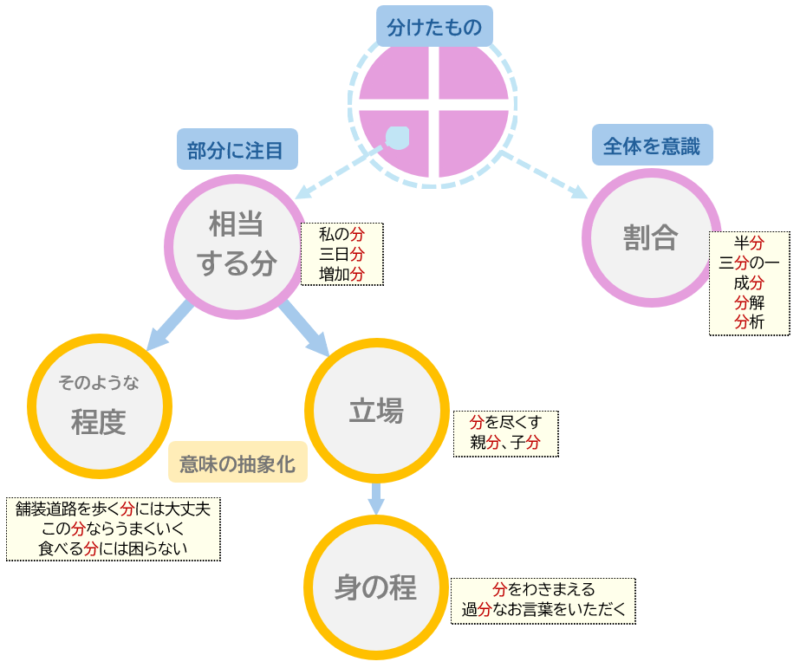

以下、「分」の原義から意味がどのように展開していったかを確認してみましょう。

「分(ぶん)」

「分けた・分かれた」もの

全体から部分に「分けた・分かれた」ものが「分(ぶん)」となりますか、

全体の中の部分である → 割合

全体の中での「分けた・分かれた」部分に注目した意味が、「分けたもの、割合」の意味になります。

分工場、三分の一、半分、成分、分解、分析

「分けた・分かれた」部分のみに着目

これに対して、同じ部分でも「分けた・分かれた」あとは元の全体を意識しないようになると、ややニュアンスが異なり「相当分=他と区別された特別のもの」という意味になります。

「余った分は私のものだ」、三日分の食料、増加分

「立場」

この「他と区別された特別のもの」という意味から 「立場」「立場のつとめ」さらに「立場なりの品行」を指すようになります。

「分に過ぎたお褒めの言葉をいただきました」「市長の分を尽くす」、親分、子分

「そのような程度」

別途「相当する分」という意味が抽象化されて冒頭に示した「そのような程度」という意味が生まれたようです。

「食べる分には困らない」「この分ならうまくいく」

「分(ぶん)」の意味変遷(まとめ)

意味変化の流れを以下にまとめます。

「分(ぶん)」の意味展開

以上、三省堂国語辞典(第八版)、明鏡国語辞典(第三版)、日語総合教程第五冊、などを参考にしました。

コメント