「かしこまりました」の使い方について説明します。

「わかりました」の敬語(謙譲語)

外国人に教える日本語テキストの中には「かしこまりました」は「わかりました」の敬語、しかも最も敬度の高い言葉だと教えます。1.~6.の順に相手を敬う度合いが高い表現ということになります。

- わかりました。

- 了解しました。

- 了解いたしました。

- 承知しました。

- 承知いたしました。

- かしこまりました。

「かしこまりました」の誤用?例

たとえば以下〔会話1〕のような会話は、全く問題ないでしょう。

〔会話1〕

上司:「この仕事は、今日中に仕上げておいてね。わかった?」

部下:「はい、かしこまりました。」〇

上司:「この仕事は、今日中に仕上げておいてね。わかった?」

部下:「はい、かしこまりました。」〇

では、以下のようなケースはどうでしょう。

〔会話2〕

上司:「非常の時はこのボタンを押すように。わかった?」

新人:「はい、かしこまりました。」△

上司:「非常の時はこのボタンを押すように。わかった?」

新人:「はい、かしこまりました。」△

実は通常の日本語会話としてはやや違和感があります。この場合はむしろ、

〔会話3〕

上司:「非常の時はこのボタンを押すように。わかった?」

新人:「はい、了解いたしました。」〇

上司:「非常の時はこのボタンを押すように。わかった?」

新人:「はい、了解いたしました。」〇

の方が自然な感じがします。〔会話2〕のケースで「かしこまりました」はちょっと大げさ過ぎるようなイメージがあります。

「依頼」か「情報伝達」か?

〔会話1〕と〔会話2,3〕の上司の問いかけの本質的な差はどこにあるかというと、

〔会話1〕「この仕事は、今日中に仕上げておいてね」

〔会話2,3〕「非常の時はこのボタンを押すように」

〔会話2,3〕「非常の時はこのボタンを押すように」

〔会話1〕は「依頼」すなわち「聞き手のアクションを促している」のに対し、〔会話2,3〕は「情報伝達」しているだけという違いがあります。つまり、

「かしこまりました」を使うことが適した状況

相手の言うことを理解した上で、受け手がなんらかのアクションを起こすことを承知した場合

ということが言えそうです。

「わかりました」の内容が大切

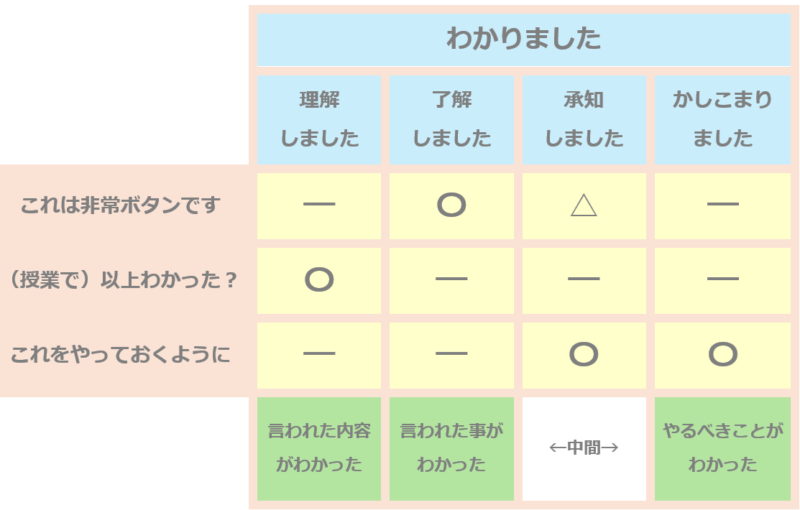

以上のことは「わかりました」の意味する範囲がとても広いということに起因します。「了解しました」や「かしこまりました」などの敬語表現の方はある程度、意味が限定される傾向にありますから「何がわかったか」によって、敬語表現を選ばなければなりません。ざっとまとめると以下のようになります。

「何がわかった」かで「理解」「了解」「承知」「かしこまる」を使い分け

以上、三省堂国語辞典第八版などを参考にまとめました。

コメント