玉木文之進(続き)

玉木文之進(1810-1876年)

武士とは公のためにつくすものという明確な定義があったという。学問を学ぶということは公のために尽くす自分をつくるためであり、そのため読書中に頬の痒さを掻くということすら私情である、というのである。「痒みは私(わたくし)。掻くことは私の満足。それを許せば長じて人の世に出たとき私利私欲をはかる人間になる。だから殴るのだ」という。肉体を殴りつけることによって恐怖させ、そういう人間の本然の情(つまり私利私欲)を幼いうちから摘みとるか封じこんでしまおう、というのが彼のやり方であった。

「世に棲む日日」から

真の武士道は、中央の江戸よりも中央から最も離れた辺境の地で、純粋培養のように保存されたのである。

玉木文之進旧宅、吉田松陰像

玉木文之進旧宅に上がりこんで畳に正座してみたり、縁側に座ってぼんやりしてみたりしていると、奥の小部屋からここの管理をしているのだろうか、人のよさそうなおばさんがでてきて世間話とも解説ともつかない話をしてくれた。

玉木文之進旧宅

玉木家のあれこれを話してくれたが、内容は覚えていない。

どんな文脈で次の一言が彼女の口から出たかも忘れてしまったのだが、

そう彼女は感慨深げに語ってくれたのを覚えている。長州藩の人々、そしてその子孫にとってこの萩は監獄に近いものだったのだということが、彼女の言葉で痛いほどわかる。

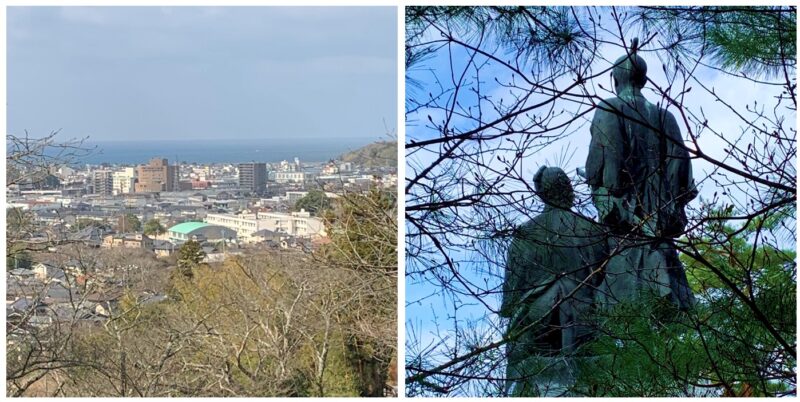

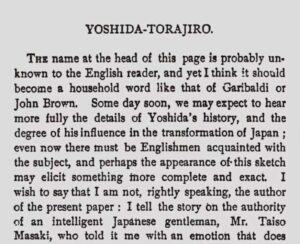

玉木家旧邸を辞し、来た道から直角に折れ、少し上ると吉田松陰生誕の地に着く。吉田松陰、そして傍らに松陰と共に小舟で黒船に近づきアメリカに行こうとしたという金子重之助が控える像がある。松陰の視線の方向に萩の全景がある。

萩市三角州 吉田松陰、金子重輔像

「260年閉じ込められましたから」という言葉が再び頭の中をめぐり、その場所から見たあまりに狭い萩市の三角州が、長州人が藩ごと閉じ込められた牢獄のように見えた。江戸時代を260年維持した徳川家は見事だ。しかし、その徳川によって裏日本のこの天然の隔離所ともいうべき萩に閉じ込められながらも、武士である誇りを260年に渡って片時も忘れず、人材を育成し続けた伝統が吉田松陰を生んだ。その長州もまた見事と言うほかない。

人は一度大きな成功を収めると成功体験に束縛されるあまり、やがてまっとうな判断ができなくなるものである。その意味で歴史は残酷なまでに繰り返す。そうでない例はまれにしかなく貴重だ。

しかしながら、真に人や組織を育て、飛躍を促すのは、不遇の境遇であり失敗体験である。それを跳ね返そうとする力が、やがて爆発的なものとなって時代を変えるのだ。日本を変えた明治維新は、やはりこの場所からスタートせねばならなかったのだと、妙に納得できたものだ。

吉田松陰

スティーブンソンの「YOSHIDA TORAJIRO」

「宝島」「ジキル博士とハイド氏」を知らない人はいないだろう。19世紀の世界的に有名なイギリスの作家スティーヴンソンの青少年向け小説だ。彼はもともとエディンバラ大学で理科系の学徒であったために、同大学の理科系教授にも知り合いが多かった。時は明治維新後、日本が近代化のために欧米に優秀な留学生を送っていたころ、大学のサロンで正木退蔵なる日本人と知り合う。山口出身の正木は自分が心の師と仰ぐ吉田松陰先生について熱く語った。スティーヴンソンは正木の話に感銘を受けた。そして、“Yoshida Torajiro”なる聞き語りの伝記を書く。これが世界で初めての吉田松陰の伝記である。その文の中でスティーヴンソンは吉田松陰こそ、世界で最も高潔な人物として門下の学生に慕われていたと書いている。

玉木の妥協を許さない教育の仕方は、武士のあるべき姿を日々の生活の中で100パーセント純粋に具現していくことを要求した。あるべき姿、武士の生き方とは、私(わたくし)を捨て公(おおやけ)のために生きるということある。大切なことは、そのことを生きている時間の全てにおいて徹底すべし、というところである。”世界一高潔な人格”にはそのようにしてしか到達できないのかもしれない。松陰は兵学の第一人者となる。

遊学時代

さて、その後の松陰の話に移ろう。二十歳になった松陰は全国各地の遊学にでる。ただ、ぶらぶら全国を回っていたわけではない。書を携え、各地の知識人と知己になり、議論を重ねる経験を積んだ。学んだことを磨き上げる、今でいえばインターンシップのようなものではないか。平戸や長崎では、ツテをたどって外国船の内部見学までしている。その経験が後の「踏海の企」につながっていったのかもしれない。

黒船来航

そして運命の年1853年、ペリー提督率いる黒船が浦賀沖に姿を現し、日本中大騒ぎになった。江戸で師と仰いだ佐久間象山らに続き、松陰も浦賀に急いだ。ペリーが次年の再来を約して日本を離れると、今度はロシアのプチャーチンがやってくる。外国事情を探求することが日本の近代化にとって急務との考えをもっていた師佐久間象山の考えにしたがい、松陰はなんとしても外国へ行こうと決意する。プチャーチンを追って長崎まで行くも、船は一足先に出航してしまっていた。そして翌年正月浦賀に再来したペリーに接触しようとして失敗、鑑は下田に向かってしまう。そしてついに下田港までたどり着く。

小舟で弁天島から漕ぎ出す松陰と重之助

そして安政元年(1854年)3月28日未明、かねてより意を通じていた金子重之助と弁天島から小舟を漕ぎ出し,米艦ポーハタン号への乗船に成功、アメリカ行きを嘆願した。しかしその時、日米和親条約の締結したばかりであり、条約には無断で日本人を渡航させることは禁止という条項があり、ペリーもやむなく二人を送り返し、「踏海の企」は失敗に終わる。

(続く)

コメント