みんなの日本語(初級2)第37課の重要ポイントについて解説します。第37課は「受身」を学びます。

受身の作り方

条件形の作り方は、動詞Ⅰグループ(五段)はます形の「i」を「a」にし「れます」を付けます。「い」は「あ」ではなく「わ」になることに注意です。Ⅱグループは「ます」を「られます」に換えます。Ⅲグループは「きます」→「こられます」、「します」→「されます」となります。

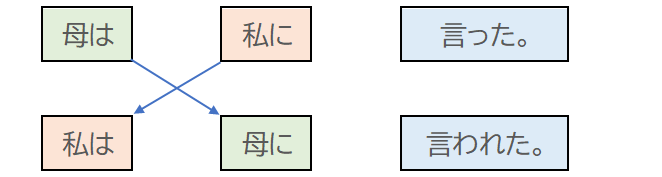

文型導入

みんなの日本語37課の文型導入は以下の順になっています。

1.2.3.の順に一つずつゆっくり導入するのがよいでしょう。最初は、直接受身、間接受身などの受身分類は、この段階では学習者に説明しなくてもよいかもしれません。

- 子どものとき、よく母に しかられました。

- ラッシュの電車で 足を 踏まれました。

- 法隆寺は 607年に 建てられました。

私は母に叱られた。〔直接受身〕

能動文の「を格」「に格」を受身文の主語にするものです。(←直接受身の定義)

文型1:子どものとき、(私は)よく 母に しかられました。

私は足を踏まれた。〔持ち主の受身〕〔間接受身〕

文型1と同様に考えると「私の足が誰かに踏まれた」(直接受身)となりますが、日本語的には「モノ」主語を嫌うため「私」「足」を分けて「私は誰かに足を踏まれた」(間接受身)(持ち主の受身)といいます。

文型2:私は ラッシュの電車で 誰かに 足を 踏まれました。

法隆寺は607年に建てられた。〔直接受身〕

能動文の「を格」「に格」の要素が重要ではない時、あるいはわからない時、受身が使われます。

文型3:法隆寺は 607年に 建てられました。

ちなみに法隆寺を建てたのは聖徳太子または大工さんですが、これを入れると

法隆寺は 607年に 聖徳太子によって 建てられました。

となります。

どんな時、受身文を使うか?

そもそも受身文はどんな時使うのか、説明しておくとよいでしょう。

1.動作の受け手側のことを言いたいとき

- 大谷投手はイチロー選手を三振に打ち取った。

- イチロー選手は大谷投手に三振に打ち取られた。

- 母は(私が)子どもの時、よく私をしかりました。

- 私は子どもの時、よく母にしかられました。

何を主題にするかによって決まります。(ちなみに、大谷-イチロー対決は実現しませんでした)文型1がこれに当たります。

2.複文で前件後件の主語をそろえる

- (私は)年齢を聞かれると、いつでも18歳と答えるようにしている。

- (彼女は)みんなに愛されて、幸せな人生を送りました。

- (私は)嘲笑されながらも、いつか見返してやると固く誓った。

3.動作主がわからなかったり、不問であるとき

- スティーブンソンの「宝島」は世界中で読まれている。

- 法隆寺は607年に建てられた。

文型3がこれに当たります。

4.不特定の人の動作を、話し手が受けたとき

- (私は)見知らぬ人に道を尋ねられました。

- △見知らぬ人が私に道を尋ねました。

- (私は)ラッシュの電車で足を踏まれました。

- 誰かがラッシュの電車で私の足を踏みました。

文型2がこれに当たります。

以上、初級を教える人のための日本語文法初級(スリーエーネットワーク社刊)を参考、一部抜粋させていただきました。

NEXT

みんなの日本語(初級2)第38課 教案Tips

みんなの日本語(初級2)第38課の重要ポイントについて解説します。第38課では「の」による名詞化を学びます。 38課の文型 文型「1から3」と「4」に分けて導入します。 1.絵を描くのは 楽しいです。 2.私は 星を ...

BACK

みんなの日本語(初級2)第36課 教案Tips

みんなの日本語(初級2)第36課の重要ポイントについて解説します。 第36課のポイント 第36課では「ように」の使い方に関わる三つの表現を学習します。 速く泳げるように 毎日練習してます。〔目的を表す「ように」〕 忘れな...

コメント