松阪へ戻った宣長

28歳、松阪で医者として開業した宣長。開業したての頃は患者も少なく、薬箱をぶら下げてぶらぶらしていたと言われる。29歳で有志の歌会の一員に加わる。松阪市新町の寺、樹敬寺で30年近く続くこの歌会は参加者同士で和歌の批評をしあったり、本の貸し借りをおこなったりと、互いの教養を深める場となっていた。宣長は、しだいにこの歌会の指導者的立場になっていく。ある日、参加者の一人から平安京の詩人藤原俊成の歌にある「もののあはれ」とは何かという質問を受ける。源氏物語などの古典の講釈を行っていた宣長にとって、「もののあはれ」は大きな鍵となる言葉だったが、この時、うまく答えることができなかったという。

「もののあはれ」再発見

しかし宣長は、その質問を受けて直覚する。それまでの日本人の価値観から言うと歌などは、なんとなく「女々しい」という印象だったが、実はそうではないのだと。「もののあはれ」にこそ、日本人の本当の姿がある。言い換えると、日本文化というものは、この「もののあはれをしる」という言葉で、すべて解き明かすことができるのではないかというインスピレーションを宣長は感じることになる。

古事記(上・中・下)

「もののあはれ」という言葉に出会った宣長の心には、「古事記」の存在が大きくなってくる。古事記は712年にできた日本最古の現存の歴史書である。壬申の乱に勝利した大海人皇子は天武天皇として即位後、稗田阿礼に『帝紀』及『本辭』などの文献を「誦習」させた。その後、711年の元明天皇の命を受け、太安万侶が阿礼の「誦習」していた内容を、漢字を用いて表し712年に『古事記』を完成させた。当時、音を表記する平仮名、片仮名はまだなかったからである。

漢字で書かれた古事記の本来の読み方を知ること、つまり古事記を「読む」ことは、遠い昔の先祖の声を聞くことだと宣長は思ったのである。同時期の日本古代の歴史書に「日本書紀」があるが、こちらは完全な漢文つまり中国語で書かれたものだ。日本語を外国語である中国語に「翻訳」して文字化したものといってよい。それに対し「古事記」は、古代の人間が話す「音」をそのまま表音文字としての漢字で表記している。つまり「古事記」の「読み方を知る」とは、現代風に言えば「古事記」という音声ファイルを「再生」する。つまりは、古代の人間の心の言葉を「再生」するということに他ならない。

そこにはかつての日本人の生きる息吹があり、日本人の心である「もののあはれ」の本質も表現されているのではないかと、宣長は考えたのだろう。

「松阪の一夜」

人生をかけた宣長の古事記の研究が始まった。研究を進めるうち「漢字考」という書物の著者であり江戸にすむ賀茂真淵に会いたい思いを募らせてゆく。賀茂真淵は万葉集などの研究で知られる国学者。

34歳となった宣長の元へ馬淵が松阪にやってくるという報せが入る。馬淵の伊勢詣でからの帰り、1763年5月25日夜、松阪新上屋で念願だった馬淵との面談を果たす。紹介状もなく突然訪れた宣長を馬淵は快く迎えた。宣長の古事記の研究に馬淵は賛同し、以後手紙のやり取りを通じて指導してくれることを約束する。馬淵67歳、宣長34歳、この出会いが世にいう「松阪の一夜」である。この松阪の一夜の出会いによって宣長は、以後古事記研究を続けていこうという決意を固めることができたと言われる。言い換えれば「古事記伝」執筆の決意が固まったのがこの日なのだ。

「松阪の一夜」

松阪と水戸、二人のやり取りは馬淵が亡くなるまで5年半続いた。伊勢参りの途中の賀茂真淵をつかまえ面談、その後の頻繁な「文通」(いわば通信教育のようなもの)も、松阪という場所は好都合であった。宣長は馬淵への質問状を、伊勢参りを終え江戸に帰る誰かにことづけるだけでよい。最も確実で、むしろ江戸に住むより効率的な手紙の受け渡しができたのだ。松阪という江戸からも京都・大阪からも離れた地で本居宣長という国学の巨人が生まれた理由がここにある。松阪は全国ネットワークの中心地であったのだ。

宣長スタイルの確立へ

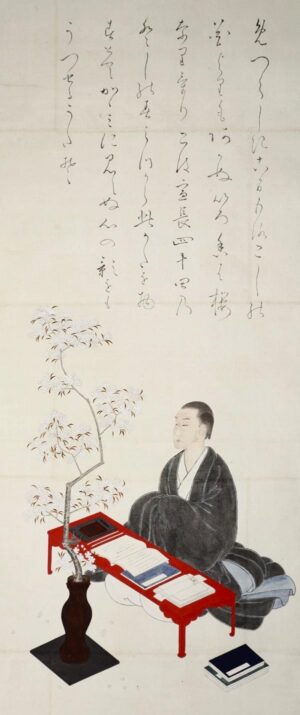

本居宣長自画像

私生活では、宣長は31歳で結婚するが3か月後に離婚。33歳で再婚し二人の男子、三人の女の子をもうける。昼間は医者の仕事をし、夜は講釈と研究、充実した毎日を送った。しかし39歳の正月には母を、40歳の秋には師である賀茂真淵を亡くす。43歳の時、念願だった吉野、明日香への旅が実現。宣長が生まれる時、両親が参拝した吉野水分神社へ参拝、その足で、万葉集、古事記ゆかりの地を巡る。宣長はこの旅で、親や師匠と決別し、宣長人生の集大成へのスタートを切る。

有名な宣長の自画像がある。花瓶に生けられた山桜。赤い文机。その上に置かれた書籍や短冊、自画像は宣長を象徴する完成された絵である。40歳を過ぎた宣長は自分のスタイルを確立してゆく。

「姿は似せがたく、意は似せ易し」宣長の言葉である。

「心を真似するより、姿を真似することの方が難しい」一見、逆のように思えるが、宣長はどんな気持ちでこういったのだろう。

心や精神は、目で見ることはできない、言葉や表現を伴って初めて人に伝えることができる。また外見やスタイルを整えると、心も整ってくる。

時として外見、見た目の方が勝るということ。見た目重視という美意識が宣長のスタイルだった。普通は外見より中身、宣長は自分というものの存在(外見)を、源氏物語、古事記解釈に必須のものとして世の中に提示したのだ。学者としての覚悟というべきものかもしれない。

古事記の解説書「古事記伝」の執筆でも、宣長はまず、意味より言葉の読みから考えた。「心力を尽くして書いた」宣長は後にそう語っている。

普遍的な学問の方法を確立

古事記伝の最大の功績は何か。それは「次世代の人々にバトンを渡す」ということである。自分はこう考えこの結論まで到達した。これが正しいかどうかは次の人が考える。学問の方法論そのものを示したことと言えよう。日本の学問の手法が近代に向けて変化することを促した。

古事記伝全44巻の中によく出る言葉がある。「名の義(こころ)は未だ思い得ず」、要はこの部分は私にはわからないという意味である。「わからないということがわかった」。つまり宣長の終わりは、新しい始まりでもある。そう名言できたのも、宣長が学問、そして学問の未来を信じていたからといえるだろう。

宣長旧宅には有名な中二階がある。宣長の書斎は「鈴屋(すずのや)」と呼ばれている。大きな窓からは松阪城址の桜の木が見えていたという。大好きな「鈴」、床の間には賀茂真淵を偲ぶ「縣居大人之霊位」の軸。師匠の存在を感じながら、時に鈴の音で心を癒し宣長は「古事記伝」の執筆にとりくんでいた。

本居宣長旧宅(右上中二階が鈴屋)

宣長は29歳から亡くなるまで40年間、古典の講釈を続けていた。「語り」「聞く」ことの大切さを認識していたから。宣長の話を聞くために全国から松阪を訪れたのはおよそ500人。

古事記伝の完成は1798年6月、69歳の時。京都で古事記と出会って42年。師となる賀茂真淵と出会って35年の年月が流れていた。そしえ古事記伝完成から3年後の1801年、929日、宣長は72年の生涯を終える。彼の墓石の後ろには山桜が植えられている。人生の最後まで整えた人であった。

コメント