松阪はどこ?

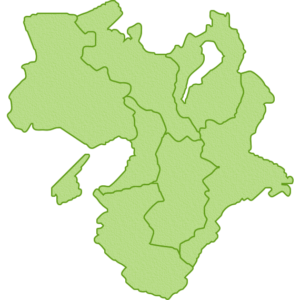

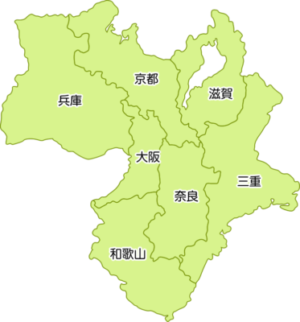

近畿地方には七つの府県がある。全部言えるだろうか。大阪府、京都府、奈良県、このあたりまでは簡単だ。日本で一番大きい湖がある県と言えば、神戸があるのは、と聞けば滋賀県、兵庫県は出てきそうだ。紀伊の国、みかんの産地は少し難しい、和歌山県。さてもう一つは、というとなかなか出てこない。三重県だ。そういえば伊勢神宮は三重県だったと思い出す人もいる。

近畿地方には七つの府県がある。全部言えるだろうか。大阪府、京都府、奈良県、このあたりまでは簡単だ。日本で一番大きい湖がある県と言えば、神戸があるのは、と聞けば滋賀県、兵庫県は出てきそうだ。紀伊の国、みかんの産地は少し難しい、和歌山県。さてもう一つは、というとなかなか出てこない。三重県だ。そういえば伊勢神宮は三重県だったと思い出す人もいる。

その三重県に松阪という小さな町がある。松阪牛を知っている人は日本通だ。たいした観光資源もない人口15万程度の小都市である。今回はその松阪で一生のほぼすべてを過ごした日本史上の偉人について紹介する。

その三重県に松阪という小さな町がある。松阪牛を知っている人は日本通だ。たいした観光資源もない人口15万程度の小都市である。今回はその松阪で一生のほぼすべてを過ごした日本史上の偉人について紹介する。

現在松阪駅には近鉄、JRともに乗り入れている、駅前にはやや古びたアーケードが南西方向に延びる。アーケードの中を1キロメートル程度歩くと、ようやく少し広い道路に出る。 古い道標に注目しよう。「右 わかやま道、左 さんぐう道」とある。

左 さんぐう道 右 わかやま道

わかやま=和歌山、さんぐう=参宮、つまり伊勢神宮にお参りする道ということだ。かつて人と人が行き交う交通の要所だった場所に、本居宣長が生まれたのが1730年である。

宣長の時代の松阪

本居宣長

本居宣長が生きた時代の文化について。徳川家康が江戸幕府をひらいたのは1603年である。それ以前は長く、京都、大阪が日本の中心であったわけで、江戸に政治の中心が移ってからも、しばらくは文化の中心は上方であった。ただ18世紀にもなると、江戸中心の文化、とくに町人文化が花開く。葛飾北斎、歌川広重の浮世絵、十返舎一九「東海道中膝栗毛」、与謝蕪村、小林一茶の俳句、医学の発達も目覚ましく杉田玄白の「解体新書」など、江戸中心の煌びやかな庶民中心の文化が花開く。この時期の文化を総称して化政文化と読んでいる。そして平田篤胤、賀茂真淵、本居宣長らによる「国学」も化政文化の主人公たる位置づけなのである。

本居宣長は1730年5月7日、松阪市本町に生まれた。江戸に住むことなく、その一生のほとんどを三重県松阪で過ごした異色の国学者。生涯で50冊の本を著わした。中でも有名なのが「古事記伝」。江戸から、さらに言えば、京都・大阪からも遠く離れた松阪の地が、なにゆえに本居宣長のような優れた国学者を生んだのだろうか。ここでは、彼の生涯をたどりながら、その謎を追っていきたい。

宣長の少年時代

当時の松阪の人口はおよそ1万人、江戸に店を持つ商人の街として栄えており、宣長が生まれた家もまた江戸に店を持つ商家で、木綿問屋を営んでいた。そんな商人の家に生まれた宣長であったが、小さい頃から本を読むのが好きな子供であった。ただそんな宣長を許す環境が、当時の松阪にはあったようだ。 当時の、伊勢商人、松阪商人の特徴として、商売は京都、あるいは江戸でやる。元締めの主人は松阪にいるという形が多かった。1万人の人口の中で常時30~40人の人は、他の地域に出て商売をやっている。それで経済的に充足しており、文化的に恵まれた人々の密度が高くなるのである。商売ももちろん大事だが、最前線の現場からは離れているので、あまり金儲けのことだけを考えなくてもよい。少し距離を置いて世の中を見ることのできる人たちがいた。そしてその人たちが集まる場所がいくつも松阪にはあった。当時の松阪のお寺の堂内、塔頭、は文化交流を深めるサロン的な場所であり、情報交換が行われた。そこでは自然発生的に歌会や古典を読む会などが発生していた。文学少年だった宣長も大人たちにまじってそんな場に参加して学ぶ早熟な子供であった。 しかし宣長が生まれた家は正真正銘の商家。当時の商家のしきたりにならい16歳から江戸日本橋の木綿店で修業を始めることになる。しかし、宣長少年にとって、商いは性に合っていなかったと見え、わずか1年で松阪に戻る。

青年宣長の生き方

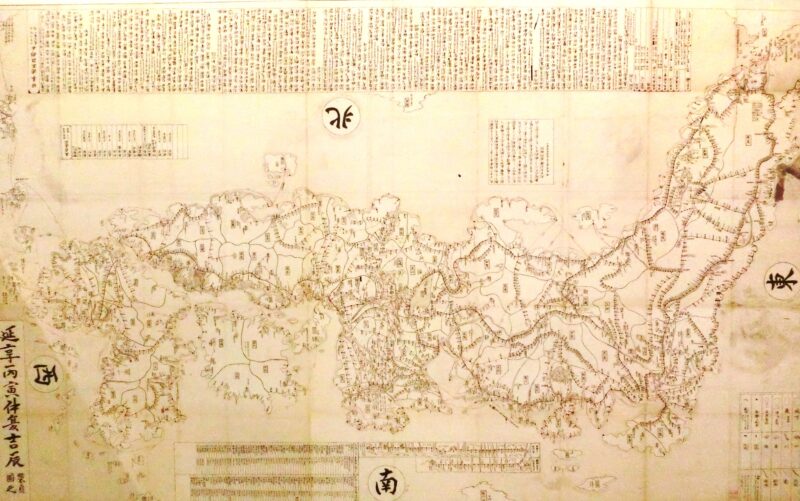

江戸から戻った宣長が、最初に取り掛かったのが、地図の作成。生まれた松阪を出て、江戸までの往復の際、東海道を通り、道中、富士山も見たことだろう。松阪の向こうに広がる日本の大きさを肌で感じたのかもしれない。宣長は地図を1か月で書き上げる。この地図を描いたことが宣長の世界観価値観に大きな影響を及ぼす。描いた地図の中で、松阪の位置は日本の東西のほぼ中央に位置している。宣長は全国から人が集まる場所だと、宣長は気づいていたのかもしれない。

大日本天下四海画図

大日本天下四海画図、縦1.2m、横1.9mの大きな日本地図、地図の中には地名、距離、藩主の名前まで書かれている。 松阪は、全国から商人が、伊勢詣でに行く人たちが通過する。お伊勢参りが人々に浸透したのは江戸時代で、多いときには年間400万人以上(当時の人口の約6分の1)が参拝した。江戸、京都をつなぐ東海道が正式な日本の幹線だとしても、江戸から松阪へ向かう街道をゆく人々は、その数、種類をとってもみても、多くかつバラエティに富んでいたろう。 そんな中で宣長は、全国からやってくるさまざまな日本人を見る。しゃべる言葉も、食べ物の嗜好も違う人々が集まる、松阪という環境の中で、日本という国そのものへの関心は高まっていっただろう。なぜ違う人々が神宮を目指すのか。彼ら日本人に共通するものは何なのかを、17歳の宣長は考えたのだ。「日本人とは何か」、後に宣長が命を懸けて取り組む古事記の研究の出発点がここにある。

「オタク」宣長

その後、およそ2年半、宣長は部屋に閉じこもる。部屋にこもって書き始めたのが、「都考抜書」いわゆる京都に関するノートである。続日本紀や平家物語、京都の名所、旧跡、土地にまつわる伝承や縁起を書き連ねたものである。地図の空間認識とともに、歴史書や文学書の中で時間軸の中で場所を認識することで、その場所に関する深い理解をしていった。

源氏物語の世界

当時の京都は日本の文化の中心、松阪の商人の中にも京都に店を構えるものもあり、3日で歩いて行ける距離だった。京都へのあこがれを持ちながら、宣長は19歳の時、伊勢山田の商家の養子となる。山田に住むことで、神道などさまざまな文化に触れる。さらに源氏物語を読む機会を得る。「源氏物語」は今でこそ日本を代表する文学作品だが、当時は禁断の書。男女の恋愛、人を好きになるせつなさ、別れの悲しみ、さまざまなことに触れ、よろこび、おどろき、かなしみといった様々な感情が、物語中の和歌中に表現されている。商家に生まれながら、「神道」「源氏物語」に熱中する宣長、救いようのない宣長に救いの手を差し伸べたのが母かつであった。宣長に、商人ではなく医者になることを勧める。

京で医者修業

21歳になった宣長は、あこがれの土地である京都で医学の勉強に励む。京都での生活は宣長のその後の人生に計り知れない影響を与えることになる。宣長は堀瑩山という儒学者のもとで歴史や古典について学ぶ。宣長を古典の世界へ導くきっかけを得た。宣長は京都での日々を在京日記にまとめている。ゆったりと時間が流れる歴史の街京都で、若い頃からの「日本人とは何か?」という問いに対し、宣長は和歌に注目し解を求めようとする。そして「なぜ人は歌を詠むのか」といったことを考えていったときに、好きな源氏物語に思い至る。

18世紀の京都には、まだ源氏物語の世界が息づいていた。宣長にとっては源氏の世界は遠い昔の物語ではなかったろう。 医者になるための勉学に励むなか、京都での日記からは楽しかった思い出が数多くつづられている。宣長を案ずる母からの手紙は68通も届いていたという。母の愛情に支えられ5年半におよぶ京都での生活を終える。28歳で松阪に戻った宣長は、その後生涯松阪を離れることはなかった。 (続く)

コメント