遣唐使船

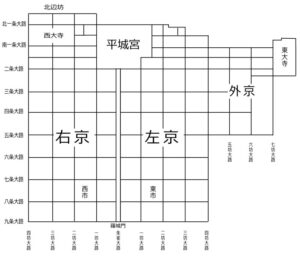

平城京

現在、奈良の玄関口というと、近鉄奈良駅、JR奈良駅になる。東大寺の奈良の大仏、あるいは奈良公園の鹿、興福寺、春日大社など、観光客のお目当ては、この二つの駅からは少し東側に歩くことになる。それら人気のスポットは、奈良時代710年の平城京では、いわゆる条坊制の外側、外京と呼ばれる地域になる。

つまり、かつての中心、大極殿のあった平城宮、南北につながる朱雀大路は駅の西側にある。平城京は1960年代から継続的に発掘調査が進められた。2010年奈良遷都1300年を記念して、復元された大極殿を中心に、一帯は国営平城宮跡歴史公園となり、その後、平城宮の復元作業が続いている。現在は立派な朱雀門ができ上り、一部、幅90mと往年を思わせる朱雀大路も整備されている。奈良観光に行く機会があれば、駅東側だけでなく、西側の平城宮跡にも足を運んでほしい。

さて、その復元朱雀大路の入り口に、空海時代の遣唐使船の図面、絵図を元に作成された、実物大遣唐使船が展示してある。乗船も可能だ。海のない奈良に突如出現する遣唐使船は、奇異な感じを受けるが、奈良時代のシンボルとしてその場所に復元されたのであろう。

復元遣唐使船(平城宮跡公園)

長さ約30m、幅約9.6m、排水量約300トン、積載量約150トンというのがその規格。近くで見るとけっこう立派な船のように見える。しかし、心の中でその船が大洋に浮かんでいる姿を想像してみる、嵐にもまれている姿を想像してみよう。150人、あるいはそれ以上の人を乗せて、長い時は2か月3か月の航海となったこともあったろう。もちろん大陸にたどり着けず沈んでしまった船もある。そこに乗り込む人々にとっては、どれほどの覚悟が必要だったろうと、過去の日本人に畏敬の念さえ覚えるのである。

遣隋使

さて、600年第一回遣隋使、607年、小野妹子が「日出処天子」で始まる有名な書状を持参した第二回遣隋使の後も、609年、610年、614年と、遣隋使は計五回派遣される。しかし、622年に大陸の文化吸収に熱心であった聖徳太子が死去すると、いったん派遣は途絶える。

途絶えた原因は中国側にもあった。隋煬帝は大規模運河の建設や、高句麗討伐の遠征に、多くの民衆を酷使した。結果、国は乱れる。煬帝は各地の反乱を抑えきれず隋は618年あえなく滅んでしまう。次いで長安城で李淵が即位、唐(618-908年)が建国された。

630年第一回遣唐使を始めとして、以後250年以上続く、遣唐使の時代が始まる。

第一回遣唐使(630年)

第一回遣唐使は、推古天皇の後を継いだ舒明天皇即位の翌年630年となった。初めての遣唐使は唐の二代皇帝である太宗(在位626-649年)の歓迎を受け、632年に太宗の使者を伴って帰国する。しかし、第一回遣唐使派遣後、しばらくの間、派遣は中断される。

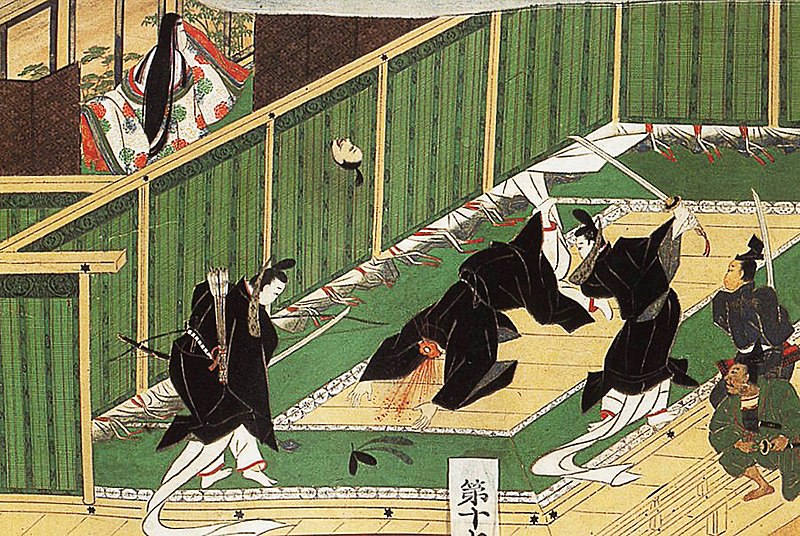

乙巳の変から大化の改新(645年~)

倭国では641年舒明天皇の死後、皇室内の内紛が生じる。舒明天皇の皇子に中大兄皇子と大海人皇子がいた。一方聖徳太子の皇子である山背王も存命で皇位継承に近かった。643年山背王はじめとする聖徳太子の子孫が蘇我入鹿らに殺害され、皇位継承問題は片が付く。

乙巳の変(645年)

中継ぎ的に皇位についた皇極天皇(女帝)の645年、今度は蘇我一族が滅ぼされる、有名な乙巳の変が起こる。続く孝徳天皇の時代に、抜本的政治体制の見直しが行われる。この一連の改革が大化の改新である。大化の改新では、公地公民制・官僚制の採用、行政単位の設定、それに伴う戸籍作成、徴税システムなどが整備された。

第二回遣唐使(653年)

大化の改新が一段落した650年、ようやく安芸の国(現在の広島県)に大船の建造が始まる。遣唐使を乗せる船である。そして653年に久々の第二回遣唐使を出発させた。第二回遣唐使の特徴は、留学生、学問僧を入唐させたことである。“留学”生の派遣という遣唐使の性格がこの回で確立したといえよう。これ以降、9世紀、最後の第15回遣唐使に到るまで数々の留学生、学問僧が唐で諸学を学ぶことになる。

唐においても太宗の時代(在位626-649年)には、倭国のみならず、高句麗、百済、新羅、高昌(トルファン)、吐蕃(チベット)の王族の留学を受け入れていた。唐にとってみれば、文化的求心力を積極的に高めようとしていた時代ということがいえる。

第三回遣唐使(654年)

高向玄理を模したキャラクター(河内長野市)

第二回遣唐使は654年7月に帰国する。しかし彼らが帰国する前の654年2月に第3回遣唐使が出発している。この回には、すでに608年遣隋使として留学経験のある高向玄理を始め、対外交流の経験者が多く乗船していた。実は、この第三回遣唐使は、知識の習得以外に、政治的な折衝もその任務としていた。つまり、超大国として安定しつつある唐の提案する東アジア秩序を支持し、新羅との友好関係を進展させるという意思を明確に伝えるという倭国の外交政策を実行しようとしたのが第3回遣唐使の一つの大きな目的でもあった。

高向玄理らは、唐の高宗(在位649-683年)に謁見し、倭国の意思を伝え、琥珀・メノウなどを献上したと言われる。役目を果たした高向玄理は、唐で客死している。

第四回遣唐使(659年)

第四回遣唐使は斉明天皇のもと659年に実施された。乙巳の変を目の当たりにした皇極天皇は、655年斉明天皇として重祚する。中大兄皇子も政務経験を積み、対中交渉の中心となっていた。この回の特徴として、蝦夷(北方の民)男女二名を伴っていたことが挙げられる。倭国としては自国の勢力範囲の拡大を示すことになり、唐としては、より遠方の地域からの朝貢を受けるということになる。

友好ムードで終わるかと思った第四回遣唐使であったが、唐高宗は翌660年、海東征伐を予定していたとされ、機密保持の目的で遣唐使一行は、一時長安に留め置かれることになった。

遣唐使が唐滞在中である660年、唐・新羅連合軍は、朝鮮半島南部の百済に侵攻してこれを滅ぼす。新羅と百済は朝鮮半島上で敵対していた。唐は北方の高句麗を制圧したかった。そのため唐は新羅の言い分を聞き、百済を滅ぼし、新羅を味方につけて高句麗に向かおうとしたのである。

幽閉を解かれた第四回遣唐使は、661年正月に帰国の途につく。実は彼らは往路、友好国であった百済に寄港したが、帰路は立ち寄る場所はなくなっていた。

(続く)

コメント