前回( →こちら )の続きです。

それでは、どのくらいの凸凹があると車輪は使えないのだろうか。こういうことに関しては、車椅子に関する資料がそろっている。車輪の直径の四分の一までの高さの段ならば、体を前後させて車椅子の重心を動かすことにより、なんとかクリアできる。それ以上高い段は越すのがむずかしく、車輪の直径の二分の一より高い段を越すことは原理的にできない。車椅子の車輪の直径は六十一~六十六センチなので、十六センチの凸凹が車椅子の使える限度といえる。

地面のやわらかさの方はどうかというと、ふかふかの絨毯の上では、車椅子はなかなか前に進まない。われわれが歩く際には、足は地面をズルズルと擦って歩いているのではなく、動いている方の足は宙に浮いているし、地面についている方の足は、その場所を踏みしめたままだ。だから、地面との摩擦が大きくなっても、歩く効率はあまり落ちない。ところが車輪は、連続的に地面との摩擦を保ちながら地面をずって回っていく。だから、地面がふかふかしたりネチャネチャしたりすれば、回転に対する抵抗がすぐに大きくなって回りにくくなる。たとえば、泥道はコンクリートの道路に比べて回転の抵抗は五~八倍になるし、砂の上なら十~十五倍にもなる。

さて、自然に目を向けてみよう。石ころのゴロゴロしていない、草が繁ってふかふかしていない、雨がふってもどろんこにならない、そんな地形はどこにあるだろうか。

われわれの目からみたら、自然はけっこう平らに見えるかもしれない。ただし、ここで忘れてならないことは、ヒトという生き物は、大変に大きい生き物だということである。百六十センチの高さから世界を見ている動物は、そう多くはない。われわれのサイズだからこそ、直径六十センチ以上もある車輪を使って、十六センチの凸凹でも問題にせずにすむ。ネズミが車輪を使うとしたら、車輪の直径が六センチ程度になるだろうが、それなら一・五センチの小石や枯れ枝に難渋することになる。アリが四ミリの車輪を使うとしたら、一ミリの砂粒や落ち葉一枚に立往生してしまうだろう。

ふかふかの絨毯の上では、車椅子はなかなか前に進まない。

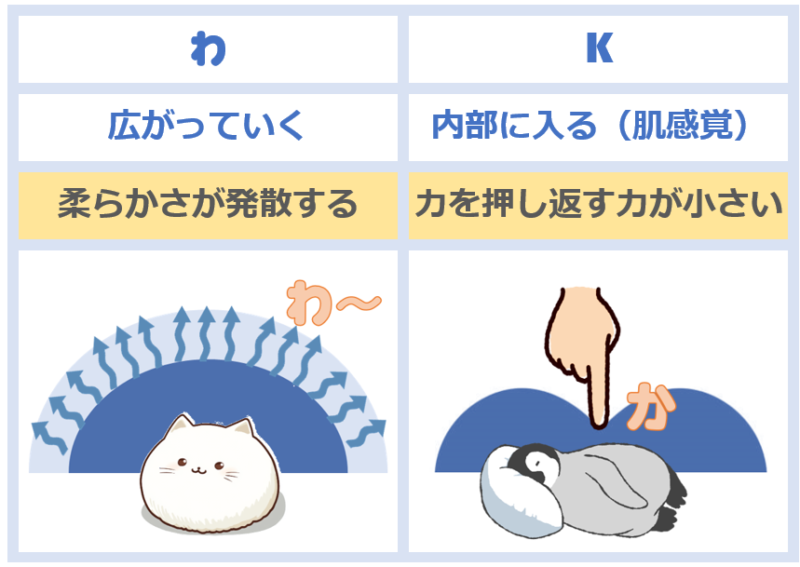

「ふかふか」と「ふわふわ」

「ふわふわ」「ぷかぷら」「ぶかぶか」

「ふかふか」「ぶかぶか」「ぷかぷか」

「地面をズルズルと擦って」、「石ころのゴロゴロしていない」

「するする/ずるずる」「ころころ/ごろごろ」

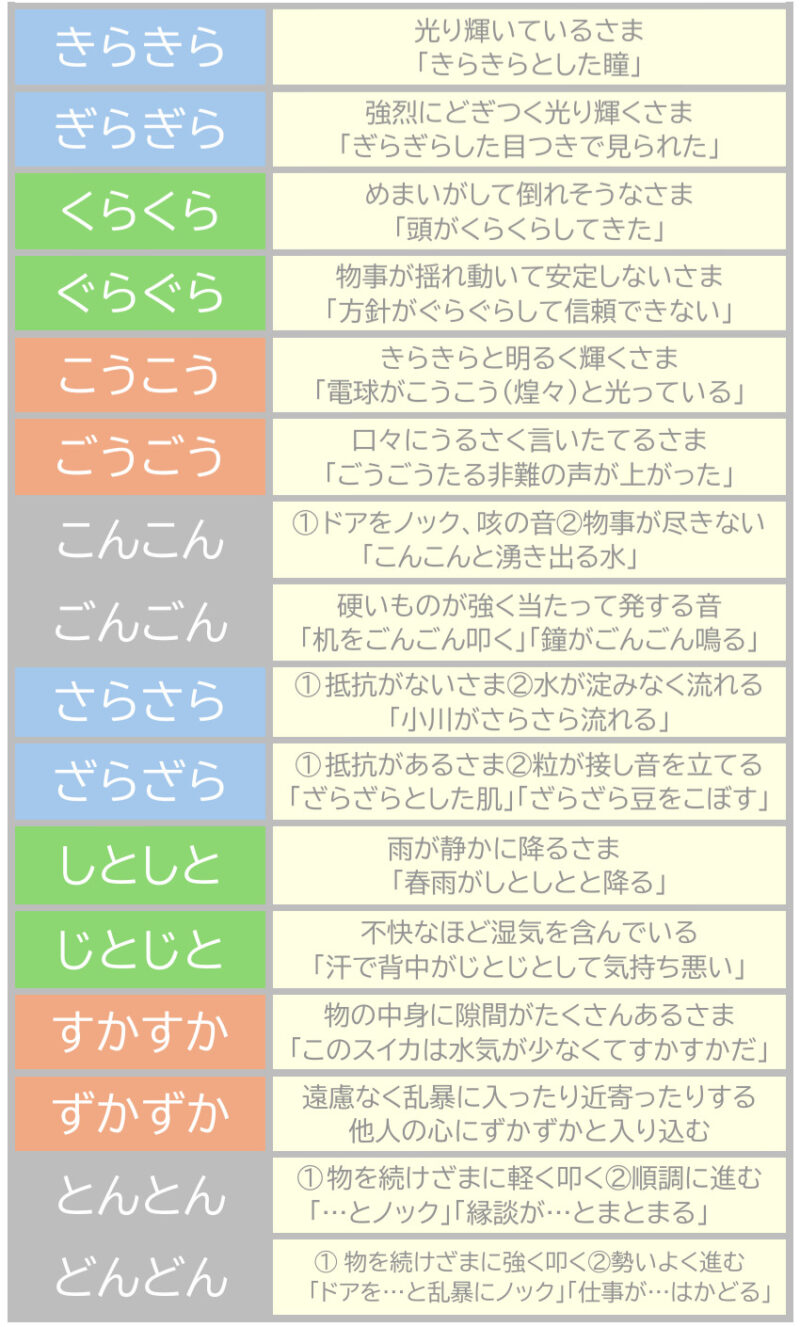

ABAB濁音

【参考】オノマトペの法則

「ABAB型」子音の音象徴

1音節目の子音「触感」、2音節目の子音「動き」

コメント