魚に由来する日本語をまとめました(続き)。 №1は → こちら

うなぎのぼり

どんどんと上昇するさま。

「あの女優さんの人気は最近になってうなぎのぼりだ。」

「あの女優さんの人気は最近になってうなぎのぼりだ。」

「うなぎのぼり」の語源については大きく二説あります。うなぎを手でつかもうとすると、どんどん上に逃げてしまうことによるというもの。もう一つは、うなぎは海の底で生まれ、やがて二年ほどたつと川をどんどん上り始めることから、という説。

「うなぎのぼり」の語源については大きく二説あります。うなぎを手でつかもうとすると、どんどん上に逃げてしまうことによるというもの。もう一つは、うなぎは海の底で生まれ、やがて二年ほどたつと川をどんどん上り始めることから、という説。さらに具体的に、川を上る際も、鮭のように直接滝を上るのではなく、滝のそばの湿った岩の上を這い登る。その行為そのものが、いわゆる「うなぎのぼり」であるという説明もあるようです。

腐っても鯛

本来価値のあるものは、落ちぶれても素性の良さは争われないこと。「彼はもう引退したが、プレーを見ればやはり腐っても鯛。なかなか非凡な動きだ。」

鯛の身は、不飽和脂肪酸が少なく変質しにくいところから、多少時間がたっても美味であるそうです。

鯛の身は、不飽和脂肪酸が少なく変質しにくいところから、多少時間がたっても美味であるそうです。ここから、立派なものは劣化して悪くなったようでも、価値を失わないということのたとえに使われるようになりました。

近世期には、「腐りても鯛、千切れても錦」のような言い方もあったそうです。

俎板の鯉

相手のなすがままの状態。

「手術室に入ったら、もう俎板の鯉。先生にお任せするしかない。」

「手術室に入ったら、もう俎板の鯉。先生にお任せするしかない。」

俎板(まな板)の上に載せられた鯉が、なすすべもなく料理されるのを待つだけであることから、相手のなすがままの状態になったことをたとえて言う言葉です。

俎板(まな板)の上に載せられた鯉が、なすすべもなく料理されるのを待つだけであることから、相手のなすがままの状態になったことをたとえて言う言葉です。

古くは「俎上(そじょう)の魚」という表現が『将門記』(10世紀)にあり、古くからこの種の言い方があったことがわかります。

鯉が魚の代表として扱われるようになり、魚が鯉に変わった。さらに鯉は、まな板に載せられると、その時点で動かなくなるといわれていることから、覚悟を決めじたばたしない態度のことを意味するようにもなったようです。

海老で鯛を釣る

わずかな労力で多くの利益を得ること。

「はがき一枚でパソコンが当たった。海老で鯛を釣るとはこのことだね。」

「はがき一枚でパソコンが当たった。海老で鯛を釣るとはこのことだね。」

海老で鯛を釣る

エビを餌にして鯛をつることからいいます。ゴカイ、イソメのような釣りの餌に比べると、エビは確かに高価ですが、鯛を釣り上げることができれば、その儲けはけた外れに大きくなります。

この手の言い方は、古く平安時代に遡るそうです。

「飯粒(いひほ)して鮅(もつ)釣る」ということわざがあったそうです。以後時代と共にいろんなバリエーションが現れ、近世後期からは鯛が立派な魚の代表として、エビと組み合わされて現在の言い方になったようです。

現実にエビで鯛を釣ることもあったことから、自然な取り合わせとして広く普及したものと考えられます。

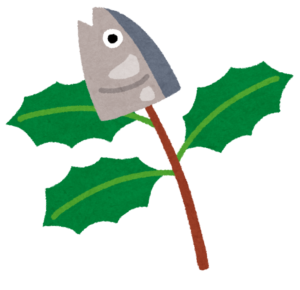

鰯の頭も信心から

つまらないものでも信仰の対象となるとありがたいものに思われるようになる。「鰯の頭も信心からなんだから、もっと熱心に祈りなさい。」

鰯の頭も信心から

「信心から」というのは「信じ方次第ですよ」という意味です。

現在では廃れてしまった習慣なのですが、節分の夜、鰯の頭を柊(ヒイラギ)の枝に刺して門口に置くという風習があったそうです。鰯の匂いが悪鬼を追い払うというおまじないのような習慣でした。

鰯の語源は一説に「賤しきもの」「いやし→いわし」となったといいます。鰯は庶民的で安価なことからも、レベルの低い魚と考えられていたこともあり、そういう魚の頭であっても、一種の信仰の対象であったということから、この言い方が生まれたと考えられています。

魚心あれば水心

相手が自分に好意をもてば、自分も相手に好意をもつ用意があることのたとえ。「彼が手伝ってくれたから、私もお礼にランチをご馳走した。魚心あれば水心だね。」

魚心あれば水心

魚に水と親しむ心があれば、水もそれに応じる心をもつということから、相手の態度によって、こちらの態度も決まるということを表します。

もともとの言い方は「魚、心あれば、水、心あり」でした。この方がよくわかる気もしますが、しだいに「魚心 あれば 水心 あり」と読まれるようになり「魚心」という言葉を派生したと言われています。

水魚の交わり

魚が水の中でしか生活できないように、切っても切れないほど親密で、お互いに頼りにしている関係のこと。

「あのコーチと選手の間には、水魚の交わりのような強い信頼がある。」

「あのコーチと選手の間には、水魚の交わりのような強い信頼がある。」

水魚の交わり

『三国志』の「諸葛亮伝」から。孔明とあまりに親しくする劉備玄徳に対して、昔からの臣下である関羽や張飛が非難したことに対し、劉備が答えて以下のように言ったことから。

「孤之有孔明、猶魚之有水也(この孔明有るは、なほ魚の水あるがごとし)」

(以上、新明解語源辞典、日本語「語源」辞典 学研 などを参考にさせていただきました)

コメント