前回( →こちら )の続きです。

しかし、明治以後日本が西洋文明の採用にふみ切るや否や、日本人は全く労働を唯一の価値とする一元的価値観をもった。なぜなら、日本人が、日本あるいは東洋の文明がヨーロッパ文明に、とうていかなわないと判断したのは、ヨーロッパ文明がより強い軍事力と共に、より高い生産力をもつということを洞察したゆえであった。ここで日本人の洞察は、あやまってはいない。ヨーロッパの科学文明は、その技術によって生産力を高めようとすることを、その文明の原理とする文明であるから。

日本は、ヨーロッパ諸国の軍事力の圧力の前に到底匹敵しがたい自己を感じると共に、ヨーロッパの科学技術文明の生み出す生産力におどろいたのである。ヨーロッパ文明を移入して、強く豊かな国を作れ、それが過去百年の間の日本の目標であった。こういう目標の中に自己を集中させた日本は、従って、ヨーロッパよりはるかにヨーロッパ的な技術文明を生んだ国、ヨーロッパ諸国より、はるかに技術文明に価値をおく国となった。そういうことは、しばしば文化的後進国に起こることである。科学技術文明は、ヨーロッパにおいて、伝統的な精神文明、特にキリスト教文明との調和の中にあった。しかし日本やアメリカやロシアのように、おくれて技術文明を採用しようとする国において、このような調和は問題ではなく、技術文明だけが性急に移入されたのである。

このような文明の中にあった明治百年の日本において、三つの価値が、価値の王座に君臨した。一つは勤勉。勤勉は、生産性の向上には欠くべからざる徳である。しかも、おくれてヨーロッパ文明を採用した日本において、勤勉は二重に重視される。私は明治百年の日本人の第一の徳は、やはり勤勉ではなかったかと

思う。小学校の庭に二宮尊徳の銅像がつくられる。しかもその像は、たきぎを背負い勉強している像である。かつて多くの像を日本人は尊敬したが、この像ほど、ミミッチイ像はない。一分の寸暇をおしんで働いている。余裕がちっともないのである。働け、働け、さらば救われん、そのような宗教が、明治百年の日本人の宗教であった。二宮尊徳の銅像は、悲しいまでにいじましいわれわれの自画像なのである。

明治以後日本が西洋文明の採用にふみ切るや否や…

「~や否や」

一つの動作がきっかけて、すぐに次の動作が生じる、「~や否や」「~なり」「~そばから」「~が早いか」を比較します。

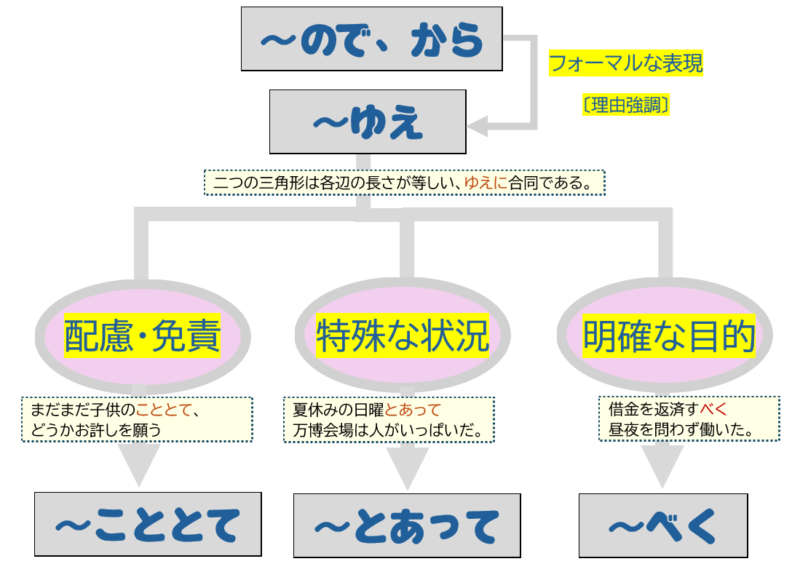

より高い生産力をもつということを洞察したゆえであった。

「~ゆえ」

続きます → こちら

コメント