前回( →こちら )の続きです。

そして、鉱山拡大のため山の木を切り過ぎたことも祟って、一八九六年(明治二十九年)の秋、大雨のため渡良瀬川の堤防が切れると、鉱毒で汚れた水は、たちまち沿岸八十八の村々を襲い、目も当てられぬ有様となったのである。

正造は、またしても議会の演壇に立ち、

「足尾銅山の採鉱を停止すること、それ以外に村々を救う道はありませぬ。」と叫ぶのだった。

正造の言うとおり採鉱をやめれば、確かに鉱害はなくなるだろう。しかし、銅の産出量が少なくなれば、その分だけ日本の国力も弱くなる。そこで、政府は銅山側に命令して、二十か所に鉱毒沈殿池と鉱毒濾過池を造らせたのである。銅山側は、「これで、二度と鉱害は起こりません。」と明言し、農民たちもようやく胸を撫で下ろした。

ところが、一八九八年(明治三十一年)の九月のこと、降りしきる雨に、沈殿池と濾過池の堤防は脆くも崩れた。そして、たまりにたまっていた鉱毒は、いちどきに渡良瀬川へ流れこみ、またたく間に、沿岸の田畑数万町歩を覆ってしまったのである。これでは、もう半永久的に作物は実らないだろう。

思い余った農民たちは、九月二十六日の夜明け前、蓑笠と新しいわらじに身を固め、渡良瀬川中流の渡瀬村にある雲龍寺の境内に集まった。その数はおよそ一万人。彼らは、生きるために、大挙して東京へ押し出し、足尾銅山の経営者と政府とに直接かけ合おうというのである。

やがて、東の空が白むころ、農民たちの大群は南へ南へと動き始めた。これに気付いた警察は、農民たちを東京へ入れまいとして、あちこちの橋を壊して回る。そこで、農民たちが船で川を渡ろうとすると、警官はサーベルを引き抜いて、あくまでも農民たちを追い返そうとし、多くの犠牲者が出たのだった。

「降りしきる」「たまりにたまった鉱毒」「身を固め」

・最近、勧誘の電話がしきりにかかってくる。(しきり:頻繁)

・考えに考えた末、留学は取りやめた。

・そろそろ身を固めようかと思う。

たちまち沿岸八十八の村々を襲い、目も当てられぬ有様となった

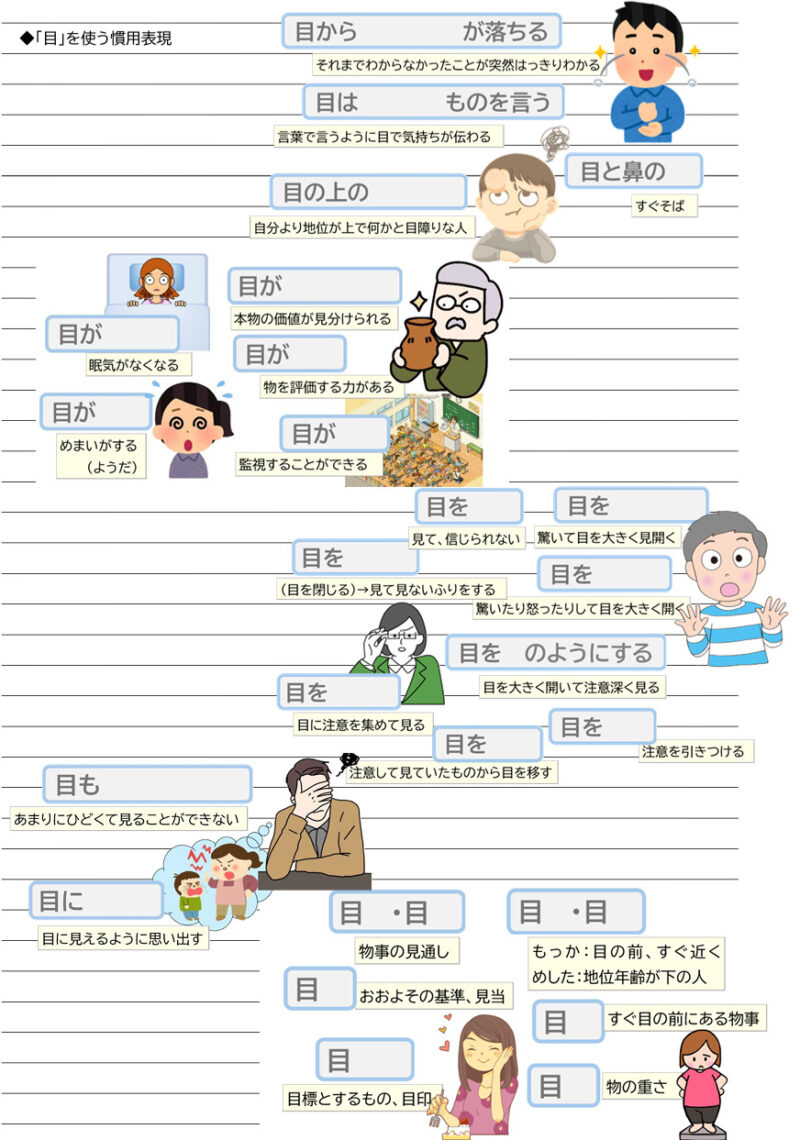

「目」を使う慣用表現、語彙

穴埋め方式のテキストとして書きながら覚えます。

コメント