中国の日本語学科標準的テキスト「日語総合教程」第五冊

2025年9月秋学期開講。第2課「田中正造」上笙一郎 に入ります。

1

一八九一年(明治四十三年)の十二月二十五日、日本に国会が開設されて第二回目の議会でのことである。年齢は五十歳ぐらい、がっしりとした体つきの男が演壇に立ち、政府への質問演説に熱弁をふるっていた。満場、きちんとした洋服を着た議員ばかりなのに、その男の身につけているのは、粗末な木綿の着物と袴。しかも髪は乱れ放題で、気にかける様子は全くない。

彼は、かたわらの袋から、死んだ魚や立ち枯れた稲など、不気味な物を取り出しては、「足尾銅山の流す鉱毒のため、渡良瀬川の流域では、これ、このとおり魚は死に、作物は枯れてしまう。政府は直ちに銅山に命じて鉱石を掘ることをやめさせ、銅山の経営者は、農民たちの被害を償うべきであります。」

と叫ぶのだった。

この男の名は田中正造。正義と人道のために一身を捧げつくして、後に、「明治の義人」と呼ばれるようになった人物である。

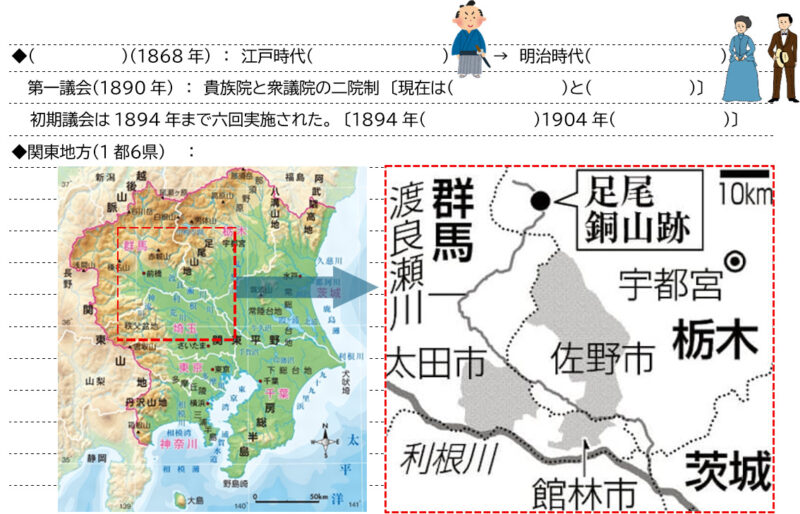

関東地方の地図を開くと、栃木県の西北部、有名な中禅寺湖の近くに、足尾という銅山の在るのが分かる。江戸時代にも鉱石が掘り出されていたが、一八七七年(明治十年)にある実業家がこの銅山を買い取ってからは、鉱夫の数は三千人、年間四千百トン余りもの銅を産出するようになり、それとともに、鉱毒の害があらわになってきたのである。

「時代背景、場所」の理解

穴埋め部順に(明治維新)(封建君主性、幕藩体制)(立憲君主制)(衆議院)(参議院)(日清、甲午)(日露)

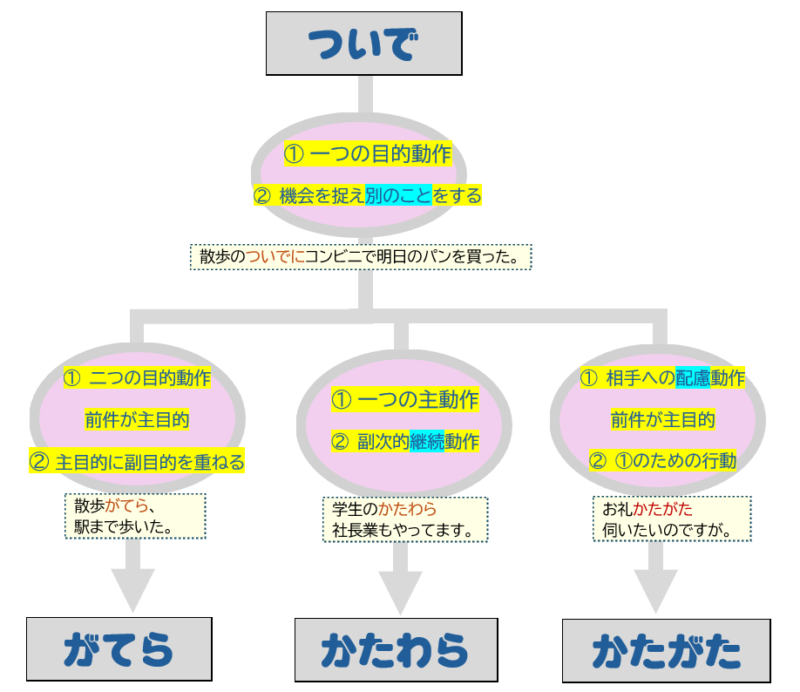

「かたわら」「がてら」「かたがた」

付随動作の表現は初級「ついでに」を基本として「かたわら」「がてら」「かたがた」を学び、表現の幅を広げます。

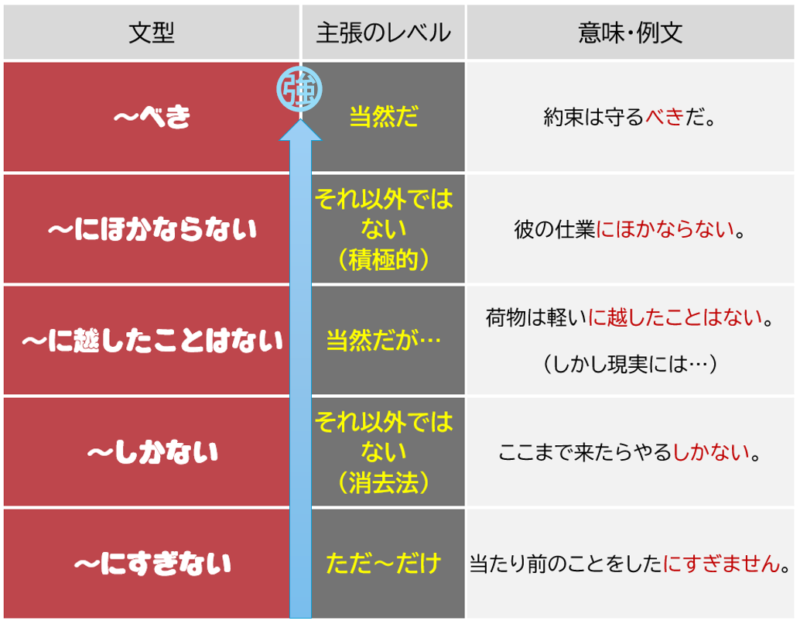

「~べき」「~に越したことはない」など自己主張のいろいろ

「べき」を「自己主張」として使うときの用法に限って自己主張レベルの違いによってさまざまな表現を比較しましょう。

「~つくす」「~きる」「~ぬく」型の複合動詞

いろいろな組み合わせを並べてみると、意味が見えてきます。「~つくす(尽くす)」はすべてを網羅する「全部」のイメージ。「~きる(切る)」は最後までやることを意識したパーソナルな行動。「~ぬく(抜く)」は頑張って最後までという行為でかならず「努力」して得るもの。

| やりつくす | やりきる | やりぬく |

| 食べつくす | 食べきる | ― |

| ― | 走りきる | 走りぬく |

| 考えつくす | ― | 考えぬく |

| 全部 | 最後まで | 努力 |

続きます → こちら

コメント