前回(→ こちら)の続き。辻邦生「海の中に母がいる」ラストの部分。これで終わりとなります。

私は朝、甲板で激しい海の風に吹かれながら飲む大カップのコーヒーに満足した。中国人、マレー人、インドネシア人、ヴェトナム人たちの喧騒のなかで、甲板に寝そべってヘミングウェイを読むのが、たまらなく嬉しかった。舳先に立って風を受けていると、まるで大航海時代の冒険者になったような気がした。

東中国海の冷酷な青い波、くらげの浮ぶボルネオ海の白緑色のねっとりした波、インド洋の壮麗な落日の下で黄金色に砕けていた波、地中海の凄味を帯びた青黒い波―いずれも刻々に私の魂を奪ってやまなかった。朝から晩まで私は舷側からただ海の青さ、広さに見入っていた。

人間は愛するもののそばに長くいたいと思う。ただいるだけで幸せなのである。人が退屈するのは、ひたすら愛するものを失ったからではないだろうか。この大航海の間、私は自然の素晴らしさと同時に人生の過ごし方も学んでいたような気がする。

あれからもう三十年。いまも海が恋しいとき、なつかしい三好達治の詩を読む。

「海よ、僕らの使ふ文字では、お前の中に母がゐる。そして母よ、仏蘭西人の言葉では、あなたの中に海がある。」

『生きて愛するために』中央公論新社より

私は朝、甲板で激しい海の風に吹かれながら飲む大カップのコーヒーに満足

◆大カップのコーヒー:最近はアメリカの影響か、大カップとはあまり言わず、ラージ(large)、トール(tall)などというが、「大カップ」(だいかっぷ)という語感がよい。「大」は「だい」「おお」が基本だが時々「たい」と濁らずに読む。少ないので「たい」と読む例を覚えておきたい。

この違いは難しい。

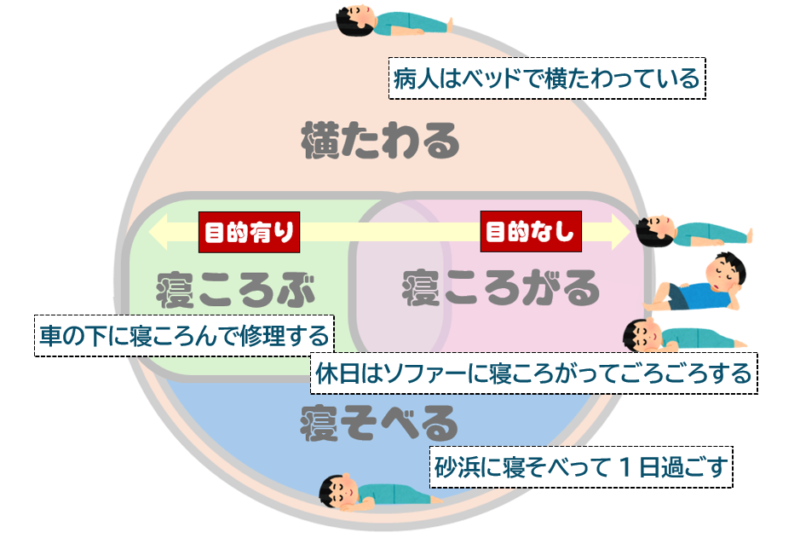

・まず「寝そべる」は「横たわる」と対応して「だらしなく、横たわる」感じ。辞書によっては「寝そべる」は「うつ伏せ」姿勢と書いてあるものもあります。

・「寝ころぶ」は自分から横になって何かをする感じ、「寝ころがる」は快適を求めて自然にそうなる感じ。

「横たわる」「寝そべる」「寝ころぶ」「寝ころがる」の意味領域の違い(例文付き)

◆喧噪、喧騒:よく似ていて日本人もあまり違いを意識しないことも多い。喧噪のほうがネガティブなイメージが強い。

気持ちが極端に走る言い方ですが、話者が能動的に強く思うのが「~てやまない」、感覚・欲望として沸き起こってくるのが「~てたまらない」。

「~てたまらない」の類似表現として「~てならない」を覚えておきましょう。

「~てやまない」「~てたまらない」「~てならない」比較まとめ

東中国海の冷酷な青い波、くらげの浮かぶボルネオ海

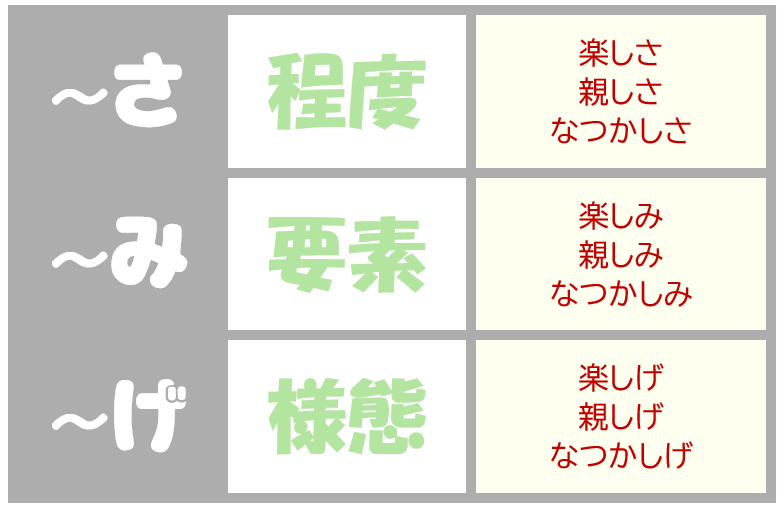

辻邦生らしい、詩的な美しい描写が続く。「凄味をおびた青黒い波」、接尾辞「~さ」「~み」「~げ」について軽く触れておきましょう。

「さ」程度「み」要素「げ」様態

・楽しみのない人生はつまらないなあ。

・彼女はいつも楽しげに笑っている。

人間は愛するもののそばに長くいたいと思う

◆人が退屈するのは……。

次の二つの文を比べてみよう。

・人が退屈するのは、おそらく愛するものを失ったからではないだろうか。②

副詞「ひたすら」と「おそらく」がどこにかかるかが、違っています。①は「ひたすら(ずっと)」→「愛する」、②は「おそらく」→「失ったからではないだろうか」という構造ですね。

・人が退屈するのは、おそらく愛するものを失ったからではないだろうか。②

海よ

結びの一文は、結構有名。

コメント