旅の備忘録

日本語上級の学生を教えるようになってから、長い休みには教材の内容に関わる場所へ赴き、なんらかのイメージをつくった上で、教えるための教案をつくることが多い。というと聞こえは良い。が、自分の中では気晴らしが七、授業の予習が三ぐらいの重みづけである。そういう”言い訳”で過去数年、国内のいろんなところへ行ってみた。

後でしっかりまとめようと、現地で経験したこと、感じたことなどスマホにメモを残してはいる。そんなメモは結局、撮りっぱなしの写真と同じ運命をたどり、やがてメモの内容どころか、行き先すら覚えていないという結果になる。

次善の策のつもりで、書き残したメモと、取り散らかした写真の一部を、直接備忘録として残しておく。後でしっかりまとめようと思ってはいるが、自分の性格から言っていつになるかわからない。

東京経由館山へ

2025年、今秋から教える内容は、第一課が辻邦生のエッセイ、その次に「田中正造」である。第一課の冒頭は、辻邦夫が、不忍池のほとりにうずくまって水面を眺める母を見つける、という場面から始まる。当時、辻邦夫は東京大学の近辺に住んでいた。東京大学と不忍池の位置関係を、実感しておくことから今回の旅行は始まった。

山好きの血が父方から流れているとすると、海好きは間違いなく母から伝わっている。終戦後間もなく、不忍池のほとりを通りかかると、池端に、母がしゃがみこんで池の面をじっと見ている。声をかけると、母は照れたような顔で立ち上がり「ちょっと海が見たくなって」と言って笑った。

当時、東大のそばに住んでいたので、買い物のついでに不忍池で休んでいたのだろうが、その時の母の言葉が妙に忘れられない。

不忍池、カメラは東京大学キャンパスを向いている。不忍通りを渡れば東大病院

田中正造記念館

文字通り”備忘”のためにメモしておきたいのは第二課、田中正造にかかわること。ちなみに、中国の日本語学科三年生用テキストの本課の内容は、光村図書の小学六年用の国語教科書の「田中正造」の転載である。私は習った記憶はない。田中正造については、高校の「詳説日本史」に囲み記事で掲載されている。しかし、「足尾鉱毒事件」「田中正造」という2ワード以外、何のイメージもわいてこない。

7月29日水道橋

7月29日朝は、水道橋のホテルでゆっくりした後、直接館山に向かう予定であったが、早起きしたので、6時半にチェックアウト。目的地である館山駅近くの「NPO法人田中正造記念館」は10時開館であるから、9時前に北千住から東武特急に乗れば間に合う。

7月29日朝は、水道橋のホテルでゆっくりした後、直接館山に向かう予定であったが、早起きしたので、6時半にチェックアウト。目的地である館山駅近くの「NPO法人田中正造記念館」は10時開館であるから、9時前に北千住から東武特急に乗れば間に合う。

どうせならと、昨日湯島の方から不忍池を眺め、そのまま不忍通りを渡り東大池之端門から安田講堂、三四郎池あたりまで歩いたが、上野から弁天堂を通て東大へ行く道を歩いた。安田講堂の裏を回り、弥生門から出て根津駅から地下鉄千代田線で北千住まで移動した。東京大学は何度か行っているが、弥生門から出たのは初めて。

ふと見ると「弥生式土器発掘ゆかりの地」の石碑があった。小学校の頃からなじみの縄文、弥生土器。弥生が地名なのは、頭でわかっていても、東大の弥生門の弥生と同じだという意識がなかった。東京は、その辺りを歩いているだけで、結構発見があるのが好きだ。

館林へ

サルスベリ(百日紅)

8時53分、りょうもうリバティ5号で館山へ。「りょうもう」は「両毛」、上毛野(かみつけの)今の群馬、下毛野(しもつけの)今の栃木?の二つの毛で両毛、というところまでは知っていたが、あとででてくるNPOの副理事長さんであるTHさんによると、語源はアイヌ語らしい。言われてみればそんな気もする。

館林駅から徒歩15分。10時過ぎNPO田中正造記念館到着。駅から少しあるくと、街路樹が百日紅(サルスベリ)である。鮮やかな赤が美しい。後で気がついたが、駅の近くの街路樹はハナミズキ、よいセンスをしている人がいるのだろう。ハナミズキと百日紅が館山の第一印象となった。

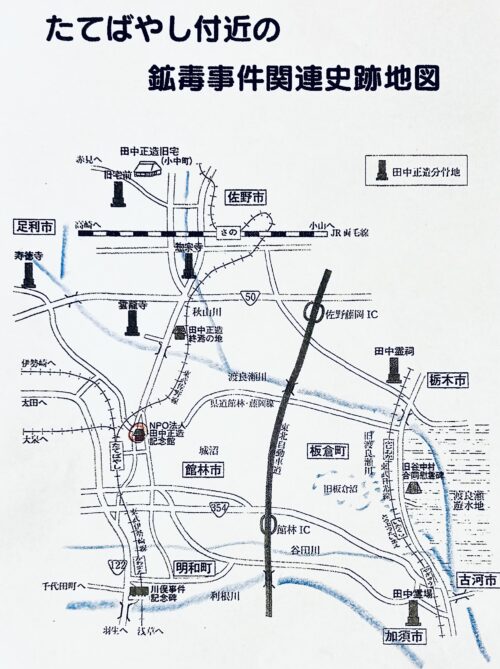

足尾鉱毒事件関連史跡

旅の計画をたてていなかった。ネットで「田中正造」を引くと、田中正造記念館がでてくるので、ともかく行けばおすすめの見学コースぐらい作ってくれるだろうと思っていた。

田中正造記念館

田中正造フルコース

やっとここまできた。結果、最初唯一の来館者であった私は、記念館ではNPOの理事長さんとそのお友達の男性二人、副理事長さんの女性THさんから、特別レクチャーを受けることが出来た。昼近くになって、九州からという元国語教員、退職後ローカルの議員さんをやられているというYさんがお見えになり、二人まとめてTHさんが自分の車を出して午後一杯かけ、館林プラス周辺の関連史跡を回って説明していただけるということになった。

鉱毒事件関連史跡地図

押し出し?

これだけは、記念館に行って良かったと思ったことがある。テキスト下記の「押し出し」という表現である。

関連史跡巡り

「押し出し」と呼ばれる東京への陳情のため村人が終結したという雲龍寺、田中正造終焉の地、墓のある惣宗寺、田中正造旧宅、渡良瀬遊水地、川俣事件衝突の地、と田中正造の伝記に現れるほとんどの舞台を半日で解説付きで回っていただけた。

川俣事件衝突の地記念碑

渡良瀬遊水地

メモ

理事長さんやTHさんの話の中から、田中正造についてのイメージを探りだすヒントがあった。これは私の宿題である。

・渡良瀬川上流、つまり足尾の人々にとって銅山はありがたい存在以外の何物でもない。

・被害を受けたのは下流の佐野、館山の民衆たちだけである。

・近代化を最優先して進む中央政府への、反逆者であるという評価は今で残っている?

・渡良瀬遊水地に水を流すために渡良瀬川の流路を変えた。もとの流路である板倉地区には今でも作物生育不良という問題がある。

・田中正造の直接の子孫は、過去迫害を受けるのを逃れるため田中姓を名乗らず行方わからぬ人もいる。

・田中家の人間は、村八分状態であった時期もある。

・歴史的評価はまだ確定していない。聞き取り調査を進めるべきだが、聞く方も聞かれる方も高齢化している。

これらのことで、事前に思っていた田中正造像はくずれてしまい、実はかなり混乱している。だからとりあえずメモを、と思った次第である。書きながら、徐々に整理できればよいと思っている。

続きあります → こちら

コメント