日本語学習の初級のヤマ場は「受身」「使役」「敬語」。今回は「使役」についてまとめます。

ヴォイスについて

ヴォイス(Voice)とは

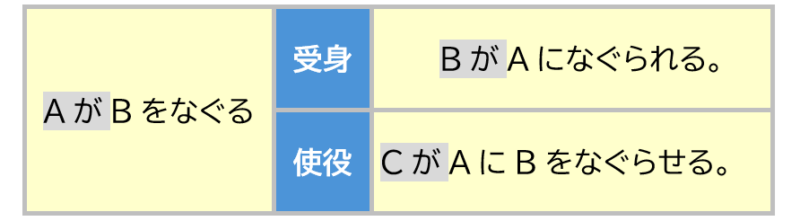

ヴォイス(Voice)について再確認しておきましょう。「AがBをなぐる」という表現には少なくとも2人(AとB)が関連しています。このようにあるコトガラには複数のメンバーが関係しています。その複数メンバーのうち誰の角度から、あるいは誰の声(Voice)を代表してそのコトガラを述べるかがヴォイスということになります。

です。そういった意味で、授受動詞「~てあげる」「~てくれる」や、「教える」「教わる」の違いもヴォイスの違いということになります。

使役とは

さて、「使役」は「受身」とともに、日本語における代表的なヴォイス表現です。以下でA、B、Cという登場人物のうち、Bの立場から述べるのが受身、第三の人物Cを登場させるのが使役です。

受身と使役(ヴォイス表現)

使役のかたち

文型

代表的日本語テキスト「みんなの日本語」第48課の文型は以下の2つです。

- 娘にピアノを習わせます。〔他動詞文〕

- 息子をイギリスへ留学させます。〔自動詞文〕

これらは「娘がピアノを習う」という他動詞文「息子がイギリスへ留学する」という自動詞文、の使役形という比較になります。

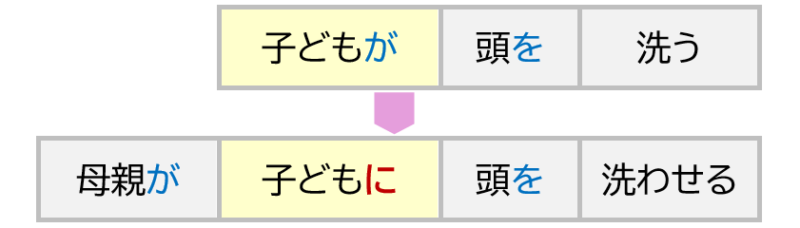

他動詞文の使役

- 子どもが英語を習う。(娘がピアノを習う)

- 親が子どもに英語を習わせる。(親が娘にピアノを習わせる)

他動詞文の使役

他動詞文の場合、「を」を重複して使えないので「母親が子どもに頭を洗わせる」だけが正しい表現になります。

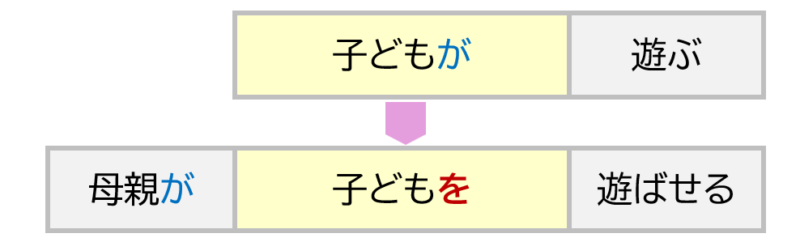

自動詞文の使役

- 子どもが遊ぶ。→親が子どもを遊ばせる。

- 息子が留学する。→ 息子をイギリスへ留学させる。

自動詞文の使役

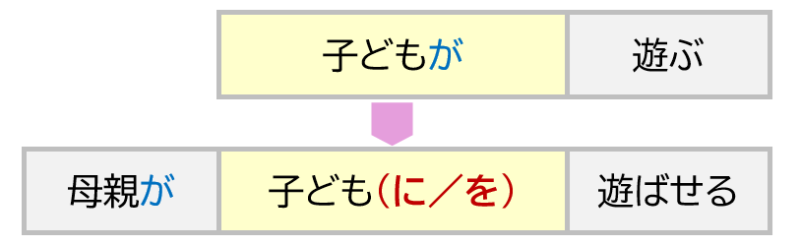

初級段階では自動詞文の場合、原則主体を「を」格で受けると教えますが、実際は「母親が子どもに遊ばせる」「母親が子どもを遊ばせる」どちらでも可能です。

自動詞文の使役(に/を)

自動詞文の使役で主体を「に格」で表すケース

実際には「に格」でなければならないケースもあります。

- 管制官はパイロット(〇に/✕を)危険な航路を通らせた。〔通過の「を」〕

- 次は僕(〇に/✕を)やらせてください。〔意志行動〕

- オーナーはチーム(〇に/?を)わざと試合に負けさせた。〔許可、放任行動〕

作り方

念のため、使役形の作り方は以下に示します。

使役動詞作り方

Ⅰグループは「i→a」、Ⅱグループは「ます→させます」、カ変:こさせます、サ変:させます、となります。

〔参考〕~てもらう(~ていただく)など使役的な表現

~てもらう(~ていただく)も使役的な意味をもつことがあります。

- 子どもたちは先生にお手本として泳いでもらった。

- 田中さんにいい先生を紹介していただいた。

以上、考えて、解いて、学ぶ日本語教育の文法」原沢伊都夫著、初級を教える人のための日本語文法ハンドブック(以上スリーエーネットワーク社刊)、中国語の文法スーパーマニュアル 古川裕著(アルク社刊)を参考にまとめました。

コメント