いろいろな食べ物の語源について集めました。

刺身(さしみ)

刺身

武家社会では「切る」という言葉が忌み嫌われたため、「切り身」ではなく「刺身」と呼ばれるようになったという説が有力。有名な辞書『大言海』ではこの説を採用しています。また、切り身にしてしまうと、魚の種類がわからなくなるため、区別するためにヒレや尾を刺していたことから「刺身」と呼ばれるようになったという説もあります。

さらに、料理用語で「刺す」という表現が、包丁で魚を切る様子を表しているという説もあります。

蒲鉾(かまぼこ)

「ちくわ(竹輪)」と「かまぼこ(蒲鉾)」

「かまぼこ」と言えば、「ちくわ」と並んで日本人の国民食。このかまぼこ、「蒲鉾」と書くように「蒲の穂」に似ているというのが語源のようです。しかし「板についた」蒲鉾は決して「蒲の穂」に似ていません。似ているのは「ちくわ(竹輪)」ですね。

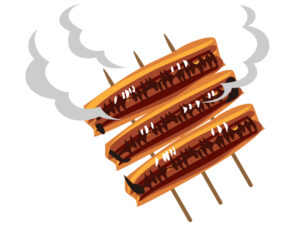

かばやき(蒲焼き)

鰻のかば焼き

「かばやき」の語源にもいくつかの説があります。最も有力な説は、「蒲焼き」という漢字があてられることからやはり植物の「蒲(がま)」の型からきたというもの。左の現在の蒲焼きの絵と違い、かつては、ウナギを開かずに竹串にまっすぐ突き刺して丸焼きにしていたそうです。その形が「蒲」の穂に似ていたことから「蒲焼き」と呼ばれるようになったといいます。

また、焼き上がった蒲焼きの色や形が「樺(かば)の木」に似ているため「かば焼き」と呼ばれるようになったという説も。さらに、焼いている香りが早く伝わることから「香疾焼(かばやき)」に由来するという説もあるようです。

でんがく(田楽)

田楽舞

味噌田楽

田楽(でんがく)というのは、平安時代中期に成立した日本の伝統芸能のこと。豊作を祈る田遊びから発展したものです。歌や踊りを伴い、農耕儀礼の一環として行われていました。田楽舞いでは、袴を履いて一本の棒に乗りながら踊る姿が特徴的でした。

料理としての田楽は、豆腐やこんにゃくなどを串に刺し、味噌を塗って焼いたものを指します。この料理の名前は、田楽舞いの姿が豆腐を串に刺した形に似ていることから名付けられたと言われています。

おでん

おでん

上の「田楽」、江戸時代になると、庶民の間で屋台料理として広まります。女性語として「お」をつけて「お田楽」=「おでんがく」と丁寧に呼ばれるようになります。そこから略されて、「おでん」と呼ばれるようになったどうです。さらに江戸後期になると、味噌で焼くスタイルから、出汁で煮るスタイルに変化していきます。関東では醤油ベースの出汁で煮込み、こんにゃく、大根、練り物などを使うものが定番化していきます。関西では「関東煮(かんとうだき)」という呼び名が現在でも定着しています。

すき焼き(鋤焼き)

すき焼き

すき焼きは、日本の代表的な鍋料理の一つで、薄切りの牛肉を主役に、豆腐、しらたき、野菜などを甘辛い割下(しょうゆ・砂糖・みりんなど)で煮る料理です。生卵をつけて食べるのが一般的です。

このすき焼きの語源にもいくつかの説があります。最も有力な説は、江戸時代に農具の「鋤(すき)」を鉄板代わりにして魚や肉を焼いて食べたことから「鋤焼(すきやき)」と呼ばれるようになったというものです。

また、肉を薄く切ることを「剥身(すきみ)」と呼び、それが「すき焼き」の名前の由来になったという説も。さらに、古くからある日本料理「杉焼き(すぎやき)」が語源であるという説もあります。

いなり寿司(稲荷寿司)

いなり寿司

稲荷寿司は、稲荷神社に由来します。稲荷神社の神様である稲荷神(倉稲魂神)は、五穀豊穣を司る神様であり、その使いとされる狐が油揚げを好むと信じられていました。このため、油揚げを使った寿司が「稲荷寿司」と呼ばれるようになったそうです。

また、稲荷寿司は地域によって形や味付けが異なり、関東では俵型、関西では三角型が一般的です。

親子丼

親子丼

親子丼の語源は、その名前が示す通り、使用される食材の「親」と「子」の関係に由来します。具体的には、鶏肉が「親」、卵がその「子」と見立てられ、この組み合わせが「親子丼」という名前の由来となっています。

この料理は明治時代に誕生したとされ、鶏肉と卵を甘辛い割下で煮込み、ご飯の上に乗せたものが基本形です。シンプルながらも深い味わいがあり、日本の家庭料理として広く親しまれています。ちなみに、牛肉と卵を使った丼(どんぶり)は「他人丼」です。

そば(蕎麦)

ざるそば

日本では奈良時代にはすでにあったといいます。蕎麦(そば)はタデ科の一年生植物、実は三角形をしておりするどい角(稜〔りょう〕)があることから、古くは稜麦(そばむぎ)といい、そこから「そば」となったという説が有力。

また、単に畑のそばに植えるからという説もあります。蕎麦の原産は中央アジア。蕎麦の実からはそば粉を作り、ソバにする他、ソバまんじゅうを作ったりします。

ごちそう(ご馳走)

「ごちそう」は、美味し、または、美味しそうな料理のこと。しかし、もともと料理そのもののことではありませんでした。「馳走」とは「馳(ち)」= 走る、「走(そう)」= 奔走する(あちこち駆け回る)。つまりお客さまのために、あちこち走り回って材料を集め、準備することでした。これが敬語となり「御」がつき「御馳走(ごちそう)」=もてなし料理を意味するようになりました。「ごちそう」とは「その料理を用意するための尽力・おもてなしの心」が語源ということになります。食事が終わって必ずいう「ごちそうさまでした」も「あなたが私のために走り回って準備してくれたことに感謝します」という感謝の言葉になります。

以上、新明解語源辞典(三省堂)、ことばの成り立ち「語源」500(ブティック社刊)などを参考にしました。

コメント