2007年2月16日

S総経理から突き返された親展封を、ぼんやり見つめていたあの時から4年の間に、私の精神は少しずつ、少しづつ壊れていったのかもしれない。私にとっての“失われた1年”、薬漬けの一年は2011年のことである。そこに到る4年間のことについて、一つ一つの出来事は覚えていても、ほとんどは前後関係があいまいである。やがて忘却のかなたに消えていくにちがいない。完全に消失する前にメモ程度に残しておこう。

2007ー2011年

勤めていた会社では、わずか4年の間に4つの部署をたらい回しになる。会社にとってはやっかいな存在であったのだろう。そして何と、4つの部署のうちの一つは中国南通の現地法人である。その辺りの事情はここでは書かない。

中国語スピーチ大会で獲得した盾

今の生活につながるもの、という意味では、その中国赴任の前に再び中国語を勉強し、年甲斐もなく、孔子学院や日中友好協会のスピーチコンテストに参加。割と優秀な成績を取った。また、中国赴任から帰ってから日本語教師養成学校に通い、日本語教師として一応認められる420時間養成コースを修了した。なぜ、日本語教師に興味を持ったかというと、短くはあったが南通駐在員時代に、南通大学で外国籍教師として教鞭をとっておられたGさんと知り合ったことが直接の動機である。当時私は50代前半であったがGさんは、初めてお会いした時、おそらく69歳、私と同じ技術者として60まで働いてから中国で日本語教師となる道を選んだという。当時は、なるほど定年後はこういう生活も悪くないなと思った程度であった。が、結果的に私もGさんと同じ道、しかも同じ南通大学で日本語を教えることになるとは、当時は想像すらしなかった。

以上は4年間、もしわかりやすく名付けるなら、私にとっての“人生最悪の4年間”の間に生じたいわば履歴書的イベントである。

なぜ再び中国へ?

ここから本題になる。その4年間の後、2012年初めから2025年の現在まで、およそ5000日になろうかという中国での生活を選んだのか。その、動機はなんだったのかということを記録しておきたい。

中国は大切な友人を亡くした場所。そして、この人間なら信頼できるかもしれないと思った中国人には、手痛い仕打ちを受け精神的に叩きのめされながらも、なぜ中国に舞い戻ったのかということである。

2010年某月某日

当時、父親がまだ存命であった。父は80半ばに足を悪くし、その後寝たきりになり、ほどなく亡くなることになる。ゆっくり彼の話を聞けたのは、入院する前のこと。父はもともと健脚で若い頃から趣味といえば畑仕事、リタイア後も長時間の散歩が唯一の趣味で、歩けないのは体よりも精神的に応えたらしい。

力のない声で、「もう、あかんわ」といいながら、一つの話をした。もしかしたら私のほうから聞いたのかもしれない。「真琴」という私の名前の由来についてである。

「真琴という名をもつ知り合いがおった。」

「若い頃、豊中に偉い議員さんがおって、その人の話しを聞いて彼の生き方に感動した。その人の名が『真琴』やった」

そういうことを、とぎれとぎれに言ってくれた。豊中市は父の生家のある池田市の隣町である。総理大臣とかならまだしも、市会議員の名前をもらうというのも、なにやらスケールが小さいなと、その時は正直思った。なんでもその議員さんが亡くなって、ちょうど一年後に私がこの世に生まれたとのこと。仏教っぽくてどうも好きではなかった。

「西村真琴」との出会い

その度しばらくその話は忘れていた。が、ある時、小学校時代の友人に会うために、阪急曽根駅で下車し目的地まで歩いて行く途中、偶然、かの議員さん「西村真琴」の名に出会った。

-300x425.jpg)

西村真琴(1883ー1956年)

西村真琴は、1883年長野県生まれ。北海道でマリモの研究をする植物学者であった。49歳の時、中国北方で満州事変が、翌年には上海事変が起こる。日本が戦争へ向かう、そんな時代。西村教授は多くの中国民間人が死傷したことを知るや、医療援助団を組織し中国に渡り、医療援助活動を展開する。

救援活動が一段落し帰国する時、上海三義で傷ついて飛べなくなった鳩を見つける。西村はこの鳩を中日友好の証とすべく、日本に連れ帰る。彼は、鳩の傷が癒えるのを待ち中国に返そうと考える。鳩には三義という名前をつけた。

しかし、ある日、鳩は不意にイタチに襲われ死んでしまう。彼は嘆き自宅の庭に鳩の墓を建て、魯迅に手紙を書いた。鳩は死んでしまったが、かわって自分が日中関係の修復のため努力する、と。魯迅がこれに答えて西村に送った詩の最後の句が有名な“相逢一笑泯恩仇”という言葉である。

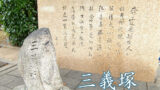

三義塔と魯迅詩碑(大阪府豊中市)

銀色のパネルに上のような記載があり、その横に三義塔、塔の後ろには長方形の立派な石板があり魯迅の詩と思しき中国語の詩が彫ってあった。

(続く)

コメント