確かに南通市のこれまでの発展のスピードは目を見張るものがある。が、日本人にとっては寂しい面もある。駐在する日本人の減り方が著しい。経済開発区から撤退する企業が相次ぎ、かつて千人以上が常駐していた駐在員が今では200人程度という。かつてにぎわった青年路も、やがてさびれていく。一つの時代の終わりを感じる。

青墩遺跡

南通にも地下鉄1、2号線が開通し、街中の移動は随分と便利になった。とはいえ、少し郊外に足を伸ばそうとすると、相変わらず手間がかかる。

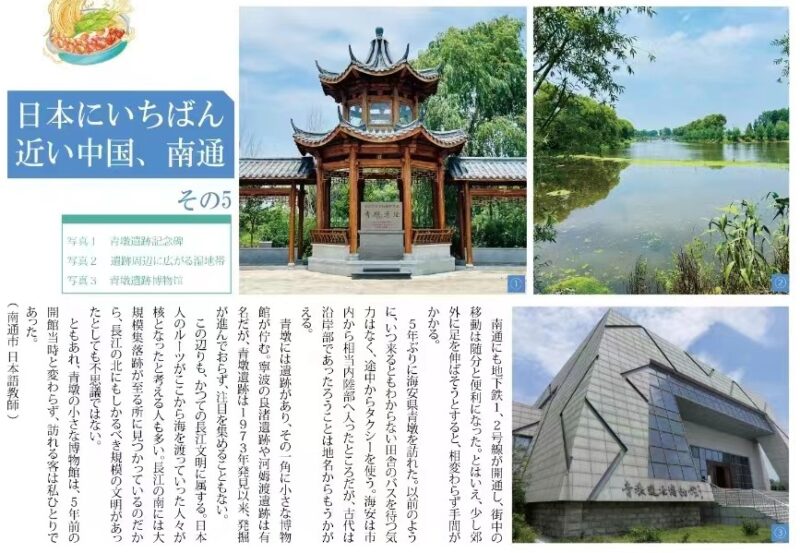

5年ぶりに海安県青墩を訪れた。以前のように、いつ来るともわからない田舎のバスを待つ気力はなく、途中からタクシーを使う。海安は市内から相当内陸部へ入ったところだが、古代は沿岸部であったろうことは地名からもうかがえる。青墩には遺跡があり、その一角に小さな博物館が佇む。寧波の良渚遺跡や河姆渡遺跡は有名だが、青墩遺跡は1973年発見以来、発掘が進んでおらず、注目を集めることもない。

この辺りも、かつての長江文明に属する。日本人のルーツがここから海を渡っていった人々が核となったと考える人も多い。長江の南には大規模集落跡が至る所に見つかっているのだから、長江の北にもしかるべき規模の文明があったとしても不思議ではない。ともあれ、青墩の小さな博物館は、5年前の開館当時と変わらず、訪れる客は私ひとりであった。

慈雲禅寺と範公堤

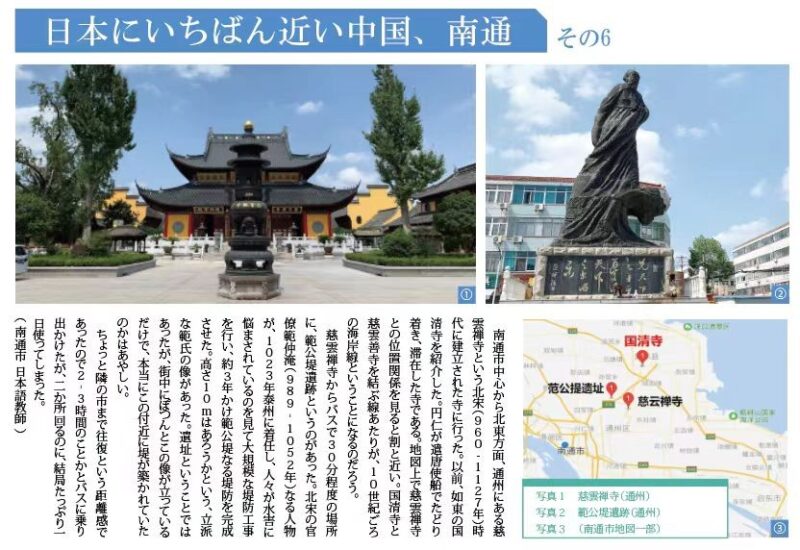

南通市中心から北東方面、通州にある慈雲禅寺という北宋(960-1127年)時代に建立された寺に行った。以前、如東の国清寺を紹介した。円仁が遣唐使船でたどり着き、滞在した寺である。地図上で慈雲禅寺との位置関係を見ると割と近い。国清寺と慈雲善寺を結ぶ線あたりが、10世紀ごろの海岸線ということになるのだろう。

慈雲禅寺からバスで30分程度の場所に、範公堤遺跡というのがあった。北宋の官僚範仲淹(989-1052年)なる人物が、1023年泰州に着任し、人々が水害に悩まされているのを見て大規模な堤防工事を行い、約3年かけ範公堤なる堤防を完成させた。高さ10mはあろうかという、立派な範氏の像があった。遺址ということではあったが、街中にぽつんとこの像が立っているだけで、本当にこの付近に堤が築かれていたのかはあやしい。

ちょっと隣の市まで往復という距離感であったので2-3時間のことかとバスに乗り出かけたが、二か所回るのに、結局たっぷり一日使ってしまった。

渋沢栄一と張謇

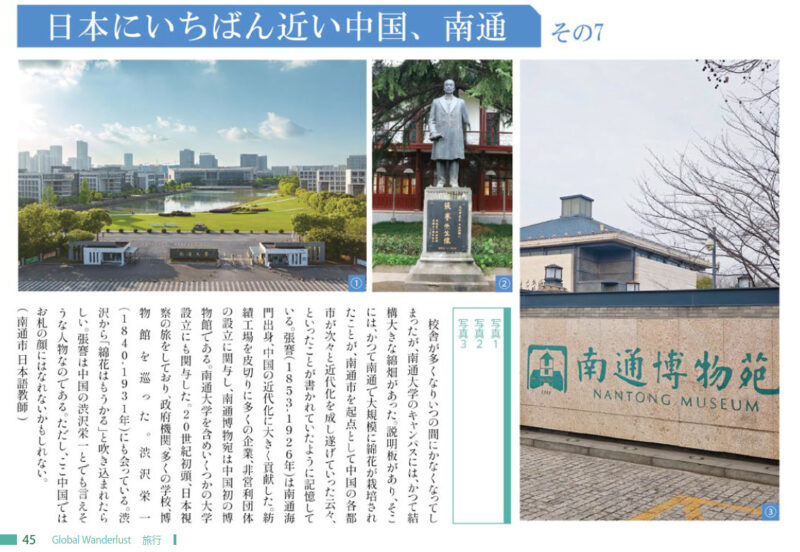

校舎が多くなりいつの間にかなくなってしまったが、南通大学のキャンパスには、かつて結構大きな綿畑があった。説明板があり、そこには、かつて南通で大規模に綿花が栽培されたことが、南通市を起点として中国の各都市が次々と近代化を成し遂げていった云々、といったことが書かれていたように記憶している。

張謇(1853-1926年)は南通海門出身、中国の近代化に大きく貢献した。紡績工場を皮切りに多くの企業、非営利団体の設立に関与し、南通博物宛は中国初の博物館である。南通大学を含めいくつかの大学設立にも関与した。20世紀初頭、日本視察の旅をしており、政府機関、多くの学校、博物館を巡った。渋沢栄一(1840-1931年)にも会っている。渋沢から「綿花はもうかる」と吹き込まれたらしい。張謇は中国の渋沢栄一とでも言えそうな人物なのである。ただし、ここ中国ではお札の顔にはなれないかもしれない。

以上

コメント