黒船来航(続き)

密航に失敗し、下田に戻された二人は、自分たちが国法を犯したことを自首し、下田で監禁される。その後、手に鎖、体に縄をかけられた状態で江戸まで送られ、伝馬町の獄に入れられる。五か月後、刑の言い渡しがあり、両人と佐久間象山は国元での蟄居となる。しかし、身分の低い重輔(重之助)は、松陰よりも獄中での待遇が悪く過酷な環境下、腸を患い、翌安政二年(1955年)一月獄中で病死する。松蔭は暮れの十二月になってようやく、萩の杉家蟄居となる。

松下村塾

有名な松下村塾で松蔭が多くの弟子を持つのはここの自宅蟄居の時代である。松下村塾自体は松陰が開いたものではなく、玉木文之進が天保十三年、自宅で開いた私塾がルーツである。松陰は翌安政三年には久坂玄瑞、高杉晋作などを入門者として迎え、塾生は増えていった。現在萩市に残る塾舎はその後、安政五年藩から正式に家学教授を認可され、増築されたものである。新しい塾舎の完成後、木戸孝允、伊藤博文、そして前述した、スティーブンソンに松陰の偉業を熱く語った正木退蔵なども入塾した。

松下村塾 講義室

この時でも松陰は29歳と若い。しかし、彼には幼い時から片時たりとも無駄にせず、書を読み、師に教えを乞い、全国を漫遊し見聞と経験を積んで得た生きた知識と、おそらく知恵があった。そして、何よりも、アメリカ行きは叶わなかったけれども、自分がやりたいこと、やらねばならないと信じたことに関しては、成功の可能性が低くともまずは自ら動く、という強い精神があった。そして自分がやったことに言い訳はせず、堂々と罪を認める潔さもあった。そういう彼の生きざまが、多くの人の心を惹きつけたのではないだろうか。

安政の大獄

江戸では幕府は開国を選んだ。が、その幕府を弱腰と非難し、尊王攘夷、つまり天皇を担ぎ、夷狄を打ち砕く、という各地の攘夷派の動きが盛んになっていた。そういう動きに対し幕府の老中となった井伊直弼は弾圧に出る。安政の大獄だ。あからさまに幕府を批判していた松陰も再び囚われの身となる。そして、安政六年10月27日朝、死罪を申し渡され、正午頃伝馬町の獄舎で処刑される。前日、死罪を予感した松陰が書き上げた文章が『留魂録』である。

長州の戦い

万延元年(1860年)、井伊直弼が桜田門外の変で暗殺されると、幕府の権威は揺らぎ始める。反幕府勢力の活動は各地で活発化する。長州藩はその先鋒となり、尊王攘夷運動を推進していった。1862年、藩論を尊王攘夷へと統一した長州藩は、京都において朝廷との結びつきを強め、久坂玄瑞や真木和泉らが公家の三条実美らと連携し、攘夷の実行を朝廷に働きかけた。

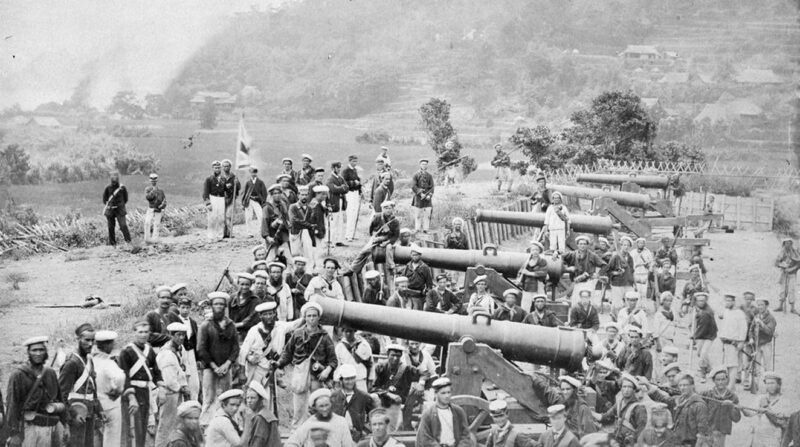

下関戦争

1863年、なんと長州藩は下関で単独攘夷戦争を決行する。外国船を砲撃するも、翌年には四国連合艦隊の報復を受け大敗北。さらに、同年の八月十八日の政変により、長州藩は京都から追放され、朝廷への影響力を失った。翌1864年、長州藩は禁門の変(蛤御門の変)で京都への再進出を試みたが、会津藩・薩摩藩らの幕府側勢力に敗れる。長州藩は、一言でいうと「ボコボコ」にされた。全面降伏し、保守派が藩政を握ることになる。

松陰の魂は留まる

高杉晋作(1839-1867年)

しかしここで起死回生の大逆転のきっかけを作ったのが松陰門下の高杉晋作であった。彼は民間人も含めた奇兵隊を独自に結成し1865年には藩内でクーデターを起こし、長州藩では再び倒幕派が実権を握る。長州はイギリスなどから武器を輸入し、軍備を近代化。翌1866年、坂本龍馬の仲介で薩摩藩と同盟を結び(薩長同盟)、同年の第二次長州征討では奇兵隊を中心に幕府軍を撃退する。この敗北で幕府の権威は失墜し、1867年の大政奉還、王政復古の大号令へとつながる。

その後、1868年1月、鳥羽伏見の戦いが勃発。長州藩は薩摩藩とともに新政府軍の主力として戦い、旧幕府軍を撃破。これにより戊辰戦争が本格化し、長州藩は倒幕と新政府樹立の中心的役割を果たした、ということになる。

歴史に「もし」はないというが、もし高杉晋作がいなかったら、あるいは高杉晋作が吉田松陰の教えを受けていなかったら、日本の近代化は我々が知る歴史とは全く異なったものになっていたことは、間違いない。松蔭は死んだが、彼の魂は死ななかったのである。

留魂録の言葉

高杉晋作を含め、明治維新を実現した長州の人々は松陰が死ぬ前日に書き残した「留魂録」を繰り返し読み頭に叩き込んでいたに違いない。最後に吉田松陰「留魂録」の言葉を一部引用し、この稿は終わりとしたい。

身はたとひ 武蔵の野辺に 朽ちぬとも 留め置かまし 大和魂

(たとえこの身が武蔵野の地に葬られたとしても、日本を思う私の気持ちは留めて置きたい)

私の身について言うならば、30歳は、やはり花が咲き、実りの時なのです。10歳で死ぬ者は、10年の中に自ずと四時があります。20歳の者には20歳の四時があり、50歳や100歳の者にも、50歳や100歳の四時があります。10歳を短い命とするのは、数日しか命のない蝉を何千年も生きる霊椿(れいちん)の木のように考え、100歳を長い命だとするのは、霊椿を蝉のように考えるようなものです。

同志諸君よ、心に留めてほしいのです。私が初めて長谷川翁を見た時、両脇に役人が立っていました。そのため、言葉は交わせませんでしたが、翁は独り言のようにこうつぶやきました。

「玉となって砕けようとも、瓦になって生きながらえるべきではない」と。私は、その言葉に大変感動しました。その気持ちを察してほしいのです。「留魂録」吉田松陰から

-120x68.png)

コメント