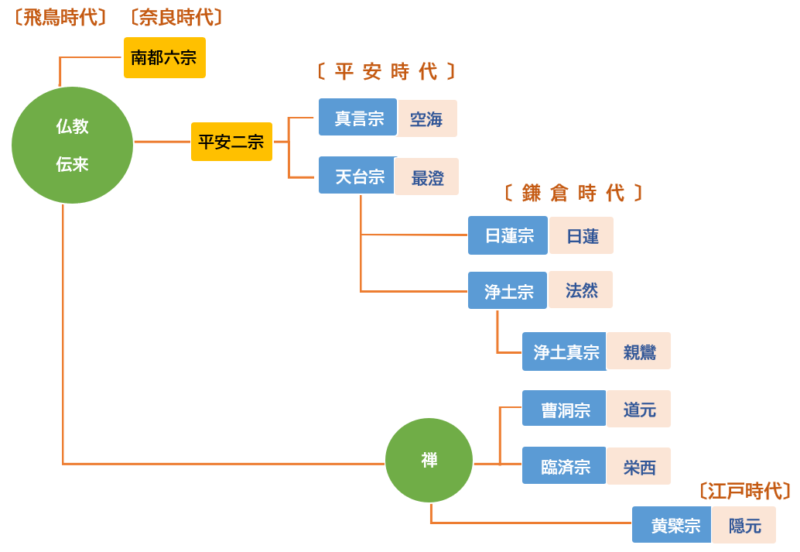

仏教伝来の系譜

飛鳥時代の538年、日本に仏教が伝来してから1500年あまりになる。日本人の多くが信じている宗教はないという現代においても、日本人の多くは仏教文化になじみ、仏教的考えは日本人に広く行き渡っている。日本仏教の歴史的流れはおおよそ以下のようになる。

日本仏教の流れ

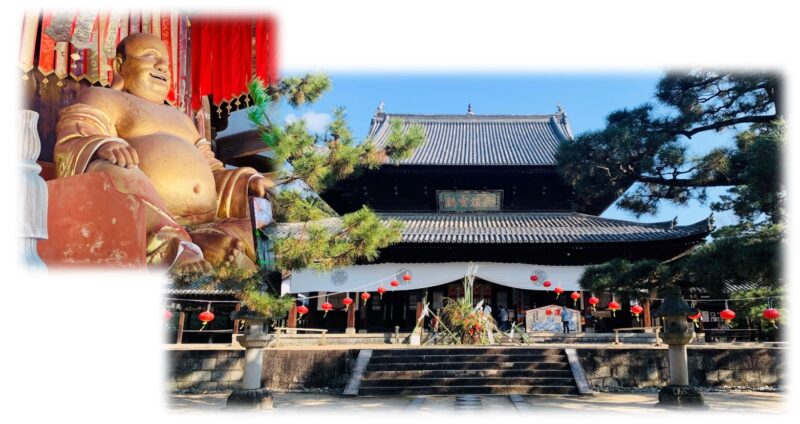

平安仏教、鎌倉仏教では別のセクションで詳述する。ここでは上図の一番下、すなわち最もおそく日本にやってきた隠元の黄檗宗に注目する。江戸時代に伝わった禅宗の一派であり総本山は京都府宇治市にある。

宇治の黄檗山萬福寺

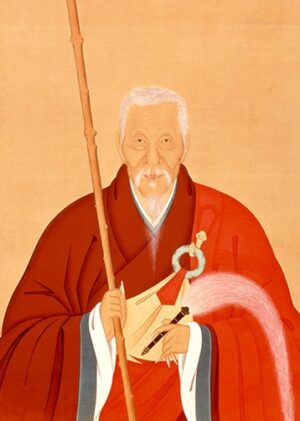

隠元禅師

京阪電鉄で京都の中心祇園四条から約50分、京阪黄檗駅のすぐ近くに萬福寺はある。京都に神社仏閣の類は山ほどあれど、この寺は他とことなる独特の雰囲気のある寺である。

簡単に紹介しよう。萬福寺は明末、中国福建省から1654年に弟子と共に日本にやって来た隠元禅師(1592-1673年)が開いた禅宗黄檗宗系の寺院。禅宗と言えば曹洞宗、臨済宗が教科書的な分類だが、黄檗宗は臨済禅から江戸期に独立した最も新しい宗派である。

隠元禅師が幕府の招聘に応じて来日したのが63歳の時。すでに故郷福建省の「黄檗山萬福寺」の住職であり当初日本には3年滞在の予定だったが、幕府のあれやこれやの引止めによって、結局宇治の地に「新黄檗山萬福寺」まで建立してもらい、結局日本で82歳の生涯を終える。宇治の萬福寺はいわば「萬福寺2号」である。

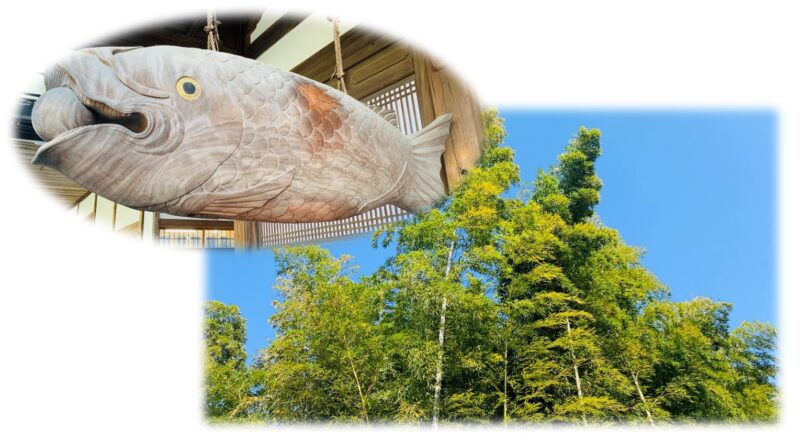

開梆(カイパン)合図の音を鳴らすもの、孟宗竹(隠元やぶ)

「インゲン豆」は隠元が伝えた豆であるのは有名。その他、煎茶(せんちゃ)、木魚(開梆がその原型と言われる)、孟宗竹なども隠元が日本にもたらしたものと言われている。

さて総門から境内に入っていこう。

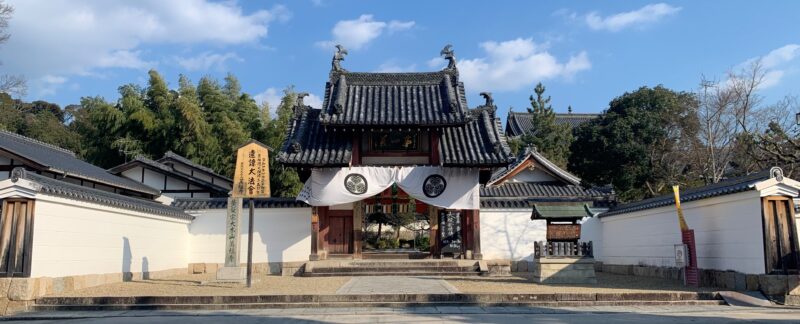

万福寺総門(黄檗駅からすぐ)

萬福寺と日本文学

この総門について、五木寛之「百寺巡礼」に以下のようにある。

最初に目にはいったのが朱塗りの総門である。「第一義」という額がかかり、屋根の一番上には左右に二体、想像上の動物だという摩加羅(まから)が見える。魚類のようであるが、脚で体を支える不可思議な動物だ。この門を見た瞬間に、これは日本の寺ではない、と思わずにいられない。

「百寺巡礼」五木寛之 から

上の「第一義」というのは萬福寺五世の高泉性潡(こうせいしょうとん)の筆で、夏目漱石が彼の書を愛した。「草枕」の中に高泉について記載がある。主人公が熊本、那古井の旅館に泊まった時の描写である。少し長めに引用する。

仰向に寝ながら、偶然目を開けて見ると欄間に、朱塗りの縁をとった額がかかっている。文字は寝ながらも竹影払階塵不動(ちくえいかいをはらってちりうごかず)と明らかに読まれる。大徹という落款もたしかに見える。余は書に於ては皆無鑑識のない男だが、平生から、黄檗の高泉和尚の筆致を愛して居る。隠元も即非も木庵もそれぞれに面白味はあるが、高泉の字が一番蒼勁(そうけい)でしかも雅馴である。今この七字を見ると、筆のあたりから手の運び具合、どうしても高泉としか思われない。

「草枕」夏目漱石 から

総門をくぐると異国情緒はさらに強まる。以下は山門前に置かれた石碑に刻まれた女流歌人菊舎の有名な句、

菊舎の句碑

「山門を 出れば日本ぞ 茶摘うた」

一歩、萬福寺の山門をくぐれば、そこは京都の他の多くの寺のようではなく、中国様式の建築と伽藍につつまれる。

私が中国的といちばん思うのは中心的建物の「天王殿」におられる布袋様。日本では布袋様は七福神の一人となって、インドの神様、日本の神様に混じって宝船に乗っている神様の布袋を思い浮かべる。中国では寺を訪れると、この萬福寺のようにこの布袋様が最初に迎えてくれるという寺が多い。常識なのだろうが、中国では、姿を変えて地上に降りてこられた弥勒菩薩という感覚でとらえるらしい。。

弥勒菩薩と言えば日本人は京都広隆寺の半跏思惟像を思い出す。このギャップは大きい。どちらが実際の弥勒菩薩に近いのか?

本物の弥勒菩薩は、遠い未来、太陽も燃え尽きた56億7000万年後にやっと地上に降りて来られるそうで確かめるすべはない。

弥勒菩薩、天王殿

外国語大学としての「黄檗山萬福寺」

最近、磯田道史氏の「無私の日本人」を読んでいて、黄檗山萬福寺が出てきた。

中根東里という儒者に関する章で、子供のころ彼が唐音つまり中国語を習いに行くくだりである。

当時、日本で唐音(中国語)を学べるところは二カ所しかない。

一つは唐人屋敷のある長崎、もうひとつは、宇治の黄檗山萬福寺である。黄檗山はすべてが中華の小宇宙であった。黄檗の宗祖、隠元は明朝が滅亡するなか、この国に渡来してきた。異民族に本国が滅ぼされる非常事態のなかからの脱出であったからであろう。彼は中華のすべてを渡来船にのせて東の島国運んだ。まさに方舟(はこぶね)といってよかった。その方舟には三十人ばかりの中国僧が乗っていた。大工や左官もいた。それだけではない。料理人もいれば、食膳や作物までそっくり持ってきた。隠元豆は良く知られているが、植生までそっくり故国を再現しようとした。そういうところであったから、宇治の黄檗山は日本のなかの小さな中国といってよかった。

東里はそこをめざした。正徳元辛卯年(1711)秋のことであった。

「無私の日本人」磯田道史 から

18世紀初頭ならまだオランダ語が盛んになる前だろうから、日本で外国語といえばすなわち中国語(唐音)という時代。そんな時期、中国語を勉強するなら長崎か宇治黄檗の二カ所しかなかったという。

お寺というのは現在の大学の機能も果たしていた。萬福寺は今で言えば、超一流外国語大学という位置づけだったのだろう。

万福寺法堂(ほっとう)大学で言えば教学楼(講義室)にあたる

「無私の日本人」の記述をみると、江戸時代のお寺の役割が学問の場であり、今でいう総合大学のような存在であったことがよくわかる。

四百字詰め原稿用紙と明朝体のルーツ

萬福寺の残した文化遺産の中で、忘れてはならないのが「四百字詰め原稿用紙」の書式と「明朝体」フォント。どちらも現代日本人にとって馴染みが深い。

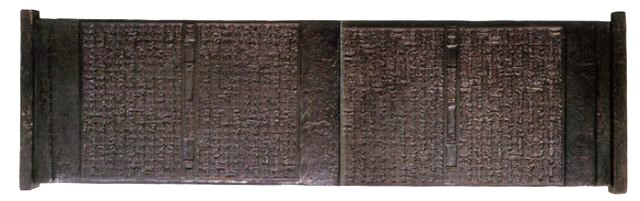

五木寛之は前述の「百時巡礼」の中で、塔頭宝蔵院で見た「鉄眼一切経版木」について以下のように書いている。

鉄眼版一切経版木(萬福寺塔頭宝蔵院所蔵)

……この版木は一ページが二十字詰めの十行、見開き二ページでは二十行になっているという。つまり四百字詰め原稿用紙と同じ形式なのだ。(中略)いうまでもなく、私のような物書きにとって原稿用紙というのは、なくてはならない大事なものだ。(中略)さらに、もう一つ興味ぶかかったのが、鉄眼一切経の書体である。中国の明の版を底本にしてつくられたため、その書体を日本では「明朝体」と呼ぶようになったのだという。明朝体のルーツというのも、鉄眼一切経にあったのである。 『百寺巡礼』五木寛之

福建の黄檗山万福寺

さて、本家本元の福建省の黄檗山萬福寺(万福寺)はどうなったかというと、日本の萬福寺に負けまいと、近年になって大規模修復されている。隠元を失った福建の黄檗山萬福寺は、時代の中で生き残り、小さな修復は定期的に行われていたようだが、徐々に寂れつつあったらしい。

2010年代になり実業家、仏教者である民間のある中国人が日本の宇治に立ち寄った。そこで故郷の福建訛りのお経を偶然耳にし、日本の黄檗山萬福寺の隆盛を知る。

彼は本家の萬福寺が寂れてしまってはいかんと、友人に呼びかけ私財を投じ大規模な修復を行なうことにした。修復は2016年に始まり2019年11月竣工。今は生まれ変わった美しい本家本元の黄檗山萬福寺に参拝することができるようになったという。

復興成った福建省福清県の黄檗山万福寺

話は飛躍するようだが、国と国との対抗意識の発現というのは、本来このようなかたちでおこなわれるべきものではないだろうか。

再興なった「萬福寺1号」も、ぜひいつか訪れてみたいものである。

国宝登録

令和6年10月に開催された文化審議会文化を経て、萬福寺の法堂、大雄宝殿、天王殿は、日本の国宝に追加指定されることが決定した。

(参考:萬福寺HP、新版古寺巡礼京都19 萬福寺 仙石泰山、夢枕獏 淡交社刊など)

コメント