明十三陵

北京市街から車で北方に小一時間、山々を背景に明十三陵がある。ここには明代の皇帝十三人の陵墓が40平方キロメートルの広々とした地域の中に散在する。観光地として永楽帝の長陵、万暦帝の定陵あたりが定番で、なかでも定陵の「地下宮殿」は見逃せない。定陵の地下宮殿への狭い階段を下りてゆくと、通常の建物で言うとおおよそ地下5階レベルの場所に、突如大きな総大理石造りの空間が広がってくる。内装は焼失したので、寒々とした感じはするものの、これだけのものを作るのは並大抵のことではないと思わせる。

明十三陵(定陵の棺室)

もちろん明、清代の巨大建築物は多い。紫禁城、円明園、天壇などである。しかしそれら地上の構築物は、国力を誇示し、国としての威厳を内外に保つための役割を持った建造物といってもよい。それに対し、地下宮殿はそれを誰かに見せるために作られたものではない。皇帝とその妃が、自分たちの死後、平穏に暮らせるようにと、生前から作り始め、国家事業として完成させたものである。

徳川家康

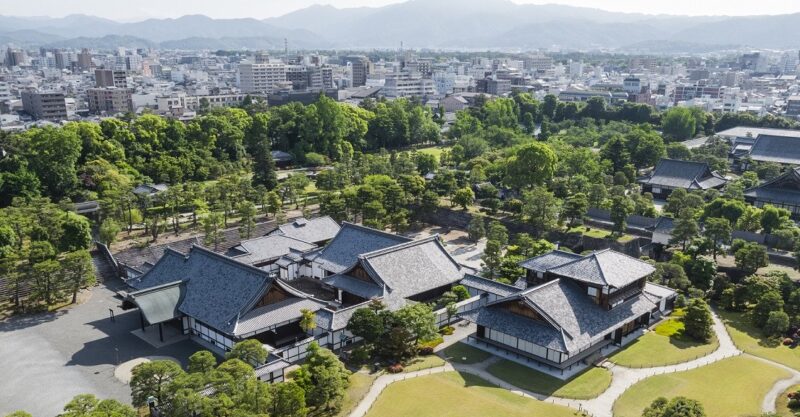

定陵に眠る万暦帝の在位期間は1572年から1620年。本稿はこの時期の日本について考える。主人公は徳川家康(1543-1616年)である。彼は戦に次ぐ戦の戦国時代を終結させ、260年にわたる戦争のない江戸時代を作り出した人物である。つまり日本史上、押しも押されもせぬ最高の権力者といえるが、その家康は巨大構造物に興味を示さなかった。家康自身が作ったものとしては京都に別荘として建てた小ぶりの二条城程度である。墓地に関しても場所にはこだわったが、その規模には関心がなかった。

二条城(京都市)

徳川家の墓

家康に続く歴代将軍の墳墓に至っては、その多くが東京上野寛永寺に一般人の墓といっしょに建てられている。もちろん死生観の違いもあるだろう。しかしそれ以上に徳川家康自身の考え方が、華美、壮大なものを求めるものではなかったことが影響している。現在でも家康というと、「律儀」「辛抱」「倹約」というイメージで語られることが多い。そのイメージは徳川家康の人物イメージであると同時に、かつて日本人が、理想の人間像として描くイメージであったといっても言い過ぎではない。徳川家康が作り出した江戸というシステムの根底にある思想は、その後明治維新を経て、日本が再び大きく変化を遂げた後にも、基底部分に残り、今なお日本の文化、日本人の心の中に残っているに違いない。そのような観点から徳川家康の江戸作りを考えてみたい。

日本統一への流れ

織田信長(1534-1582年)

織田信長

まずはこの時期の日本歴史を年表的に概観しておこう。この時代を一言で言えば、織田信長、豊臣秀吉、徳川家康の三人の、いわば連係プレーによる日本統一の時代である。

群雄割拠の戦国時代、織田信長は、尾張(愛知県西部)の小大名であった。その信長が1560年有力大名今川義元を桶狭間の戦いで破ったのが事の発端。彼は続いて美濃(岐阜県)の斎藤道三を倒し、都(京都)入りを目指す。1573年には室町幕府最後の将軍・足利義昭を京都から追放し室町幕府を滅ぼす。信長は経済基盤を農業から商業に移し、楽市楽座で商人を活性化、比叡山延暦寺や一向一揆を武力で制圧するなど、革新的な政策を進める。1575年の長篠の戦いでは、鉄砲隊を駆使して戦国最強と言われた甲斐の大物武田を撃破。そのまま全国統一の勢いであったが、1582年、本能寺の変で家臣である明智光秀に裏切られ、自害する。

豊臣秀吉(1537-1598年)

豊臣秀吉

信長の家臣であった豊臣秀吉は、すぐさま明智光秀を山崎の戦いで討ち、その後、柴田勝家や徳川家康らの有力大名を配下におく。1583年、賤ヶ岳の戦いで柴田勝家を破り、1584年の小牧・長久手の戦いでは徳川家康と戦い引き分け。朝廷に取り入り1585年関白の地位を得、天下統一に動き出す。1587年には九州の島津氏を、1590年には小田原攻めで北条氏を滅ぼし、全国統一を成し遂げた。秀吉は農民の武装解除し、太閤検地を行うなど国家統制に向かうが、それまでの急激な領土拡大の勢いは彼に1592年と1597年の二度にわたる朝鮮出兵を行わせる。さすがに海外派兵は思い通りに進まず1598年に秀吉が死去すると軍は撤退した。

徳川家康(1543-1616年)

徳川家康

徳川家康はこの機を待っていたのだろう。秀吉死後、五大老の一人であった徳川家康は、1600年、全国の大名が東西に分かれて戦った関ヶ原の戦いで西軍石田三成を破り、全国の実権を握った。1603年征夷大将軍に任じられ、江戸に幕府を開く。江戸時代の始まりである。1614年、1615年には大坂の陣で豊臣氏を滅ぼし、幕府の全国支配を確立した。こうして、戦国時代は終わり、約260年続く江戸時代が始まる。以後徳川家の治世が15代徳川慶喜の時代まで続く。

信長、秀吉、家康

織田がつき羽柴がこねし天下餅すわりしままに食うは徳川

「織田がつき羽柴がこねし天下餅すわりしままに食うは徳川」という狂歌がある。織田、豊臣(羽柴)が苦労して作った天下(統一)という餅を、じっと座ったままの家康が食べてしまった、という「棚から牡丹餅」的な意味だが、家康が「辛抱」強く、「好機を待った」という彼の美徳の象徴のようなものとなっている。家康は苦労人である。家康の遺訓とされる「人の一生は重荷を負うて遠き道を行くが如し」は広く人口に膾炙し、現代でも人生訓の一つとなっている。

江戸時代を通じて、徳川家康は尊敬を受けた。企業で言えば創業者である。権現様と呼ばれ、三代家光の時代に江戸北方に日光東照宮が作られた。日本人には、信長は「才覚」、秀吉は「人たらし」、家康というと「辛抱」の人というイメージが付きまとう。結果的に大業をなしとげたのが家康であることから、つらいことがあっても辛抱して努力し続ければ、きっといつかは成功できる、という価値観が、日本人にはしみついている。

(続く)

コメント