東大エリート、夏目漱石

千円札84⁻07年の夏目漱石

夏目漱石の「吾輩は猫である」は、明治38年(1905年)の作品、漱石38歳の時のものだ。夏目漱石は江戸時代最後の年に生まれた。よって彼の年齢と明治の年代は一致する。明治とともに生きた夏目漱石は、明治を代表する日本人であり、日本を代表する作家でもある。

端正な顔立ちの、お札になったあの肖像は大正元年、漱石45歳の時の写真が元になっている。(夏目漱石の千円札は1984年~2007年まで発行されていた。)

東京大学を首席で卒業、文部省第一回給費留学生の一人としてイギリスに留学。帰国後、愛媛松山中学、熊本第五高校の講師を経て東京大学で、有名なラフカディオ・ハーン(小泉八雲)の後釜として英文学を教える。恵まれた才能を十二分にいかし、多くの作品を生み出し、その中で言文一致の現代日本文章語を作り出した人、というのが一般的な彼に対するイメージだ。

まさにエリート中のエリートという印象を与える夏目漱石である。が、彼の人生をもう少し丁寧にたどってみると、エリートとしての仮面の裏側に、生身の漱石の49年にわたる苦悩、苦闘の人生が見えてくる。生身の人間としての漱石、苦悩の末に絞り出すように作品を生み出し続けた漱石の実像に迫ってみよう。まずは彼の眠る霊園を訪れよう。

夏目漱石の墓

夏目漱石の墓

夏目漱石の墓は、東京の雑司ヶ谷霊園にある。都電雑司ヶ谷駅の側から入ると、少し奥まったところにある。墓石はかなり大きく立派だ。真正面からだと気づかないかもしれないが、斜め方向から見ると、墓石は安楽椅子をかたどったものだとわかる。これを見て、死んでからも安楽椅子でふんぞり返っているのかと思ってはいけない。49歳の若さで亡くなった漱石の人生は、さまざまな苦しみと共にあった。少なくとも漱石の身近にいた人々はそのことを痛いほど感じていたに違いない。せめて死後はゆったりと休んでほしい。そう思った人々が墓石をこのように作った。

生誕~幼年期

夏目漱石誕生之地の碑

夏目漱石は東京人である。

東京メトロ東西線早稲田駅を出て右、早稲田通りと斜めに交差する上り坂が夏目坂。坂の登り口に「夏目漱石誕生之地」の碑が立つ。慶應三年1867年、つまり江戸時代の最後の年に夏目漱石は生まれた。決して貧しい家庭に生まれた訳ではない。名主(なぬし)の家系、いわば武士と庶民の中間の地位で、比較的裕福な家庭だったと思われる。残念なことに漱石は八男であった。当時の日本の家制度では漱石が家を継ぐ可能性はゼロに近い。生まれてすぐに養子に出された。さらに養父母の離婚によって9歳で実家に戻るも、兄弟や父親には冷たくされる。子として愛情深く接してくれたのは母の千枝のみ。母親だけは特別の存在であったらしい。漱石が死の前年発表した随想集「硝子戸の中」において、漱石は母千枝について語っている。

母の名は千枝といった。私は今でもこの千枝という言葉を懐かしいものの一つに数えている。だから私にはそれがただの私の母だけの名前で、決して外の女の名前であってはならないような気がする。幸いに私はまだ母以外の千枝という女に出会った事がない。

その大切な母も5年後亡くなる。漱石にとって、家族の愛とは9歳~14歳までの母との生活で感じ取ったものだけであったといっても言い過ぎではない。この彼の幼児体験はその後の彼の作品に大きな影響を与える。「三四郎」以後の彼の作品には、さまざまな解きほぐすことのできないもつれた人間関係の中で、悩む主人公の姿が多く描かれている。それら夏目作品の根底には、彼の幼い日の家庭環境が影響しているのは間違いない。

青年夏目漱石

漱石は、いわゆる秀才であった。17歳で東京大学予備門予科に入学。その後大学予備門は第一高等学校という名称に変わり、21歳でいわゆる「一高」を卒業。その後、本科、帝国大学英文科と順調に進む。ちなみに本科、帝国大学とは現在の東京大学専門課程と大学院課程に相当する。当時、日本の大学は今でいう東京大学しかなかった。本科で出逢った友が正岡子規である。子規とはその後、四国松山時代も一時下宿を共にする親友となり、「共に日本の文学を興そう」と誓い合う仲になる。運命的な出会いであった。

神経衰弱

一方で、思春期の彼を悩ませたのは、神経衰弱、今でいう鬱病。学問や人生の意味を考え続けるあまり精神を患い、何とかしようと、鎌倉の円覚寺へ座禅修業に出かけたりもしている。卒業後、いったん東京師範で英語教師となるも、その後28歳の時、四国は愛媛旧制松山中学の英語教師になり、1年後、熊本第五高等学校講師となっている。松山時代の教師経験が「坊ちゃん」になり、「三四郎」の主人公は熊本から東京を目指し上京するところから始まっているのも彼の実体験とリンクしている。

卒業後

漱石は、松山、熊本と地方回りを経験してから東京に戻っているが、これは当時の感覚、あるいは現代の感覚で考えても、超エリートにはあるまじき一種の「都落ち」のような状態といえる。心を病んだ漱石が、中央から離れていくのは彼の人生における大いなる挫折体験であったのかもしれない。

ロンドン留学

漱石はさらに東京から遠ざかることになる。文部省第一回給費留学生としてロンドンへの単身での留学を命ぜられる。帝大時代の学業成績が、病気で休学した1年を除き、すべて首席であったのも関係しているのかもしれない。留学は漱石三十三歳の時である。同時期、漱石とたびたび比較されるもう一人の文豪も留学に出ている。森鴎外(1862-1922年)である。漱石は英語研究のためロンドンへ、森鴎外は医学研究のためドイツへ留学する。明治初期は、ともかくも海外から高名な学者を招待して学ぶことが日本政府のやり方であった。そして明治も30年代になると、そろそろ自前の知識人を育てていかねばならないという方針のもと、留学生が送られた。そういう時代背景の中での公費留学である。

漱石と鴎外

森鴎外(1862-1922年)

読者の周囲にもさまざまな性格の人がいるだろう。例えば、一つのことに真剣に取り組む時、いったん熱中しだすと、他のすべてのことにほんの少しも関心を持たなくなる。そういう性質の人がいる。反面、いろんなことに関心を持ち、一つ一つをそつなくこなしていくタイプの人もいる。どちらが良い悪いという問題ではないが、漱石は前者のタイプであり、森鴎外は後者のタイプであった。

鴎外は留学に出てもけっこう楽しんでいる。彼の代表作に「舞姫」があるが、この物語は鴎外のドイツ留学時の恋愛経験に基づいている。鴎外は外国人女性にもてたのかもしれない。さらに、鴎外は帰国後、文学者として名を馳せると同時に、本来の医学官僚としての職責も全うし、出世し陸軍軍医総監にまでなっている。一方で漱石は、真面目一筋で自分に課せられた期待に応えるべく、留学中も、自室にこもってひたすら文学研究に励んだ。鴎外と比較して不器用なことこの上ない。当然神経衰弱は悪化する。理由はわからないが、日本への定期報告で、何度か白紙を送りつけ「発狂した」といううわさまで流れたという。この留学期間中、追い打ちをかけるように親友正岡子規の訃報に接する。

明治35年(1902年)帰国

漱石35歳である。まだ小説は書こうとしていない。冒頭に書いたように、処女作の「吾輩は猫である」は漱石38歳の時の作品、まだ少しの時を待たねばならない。

(続く)

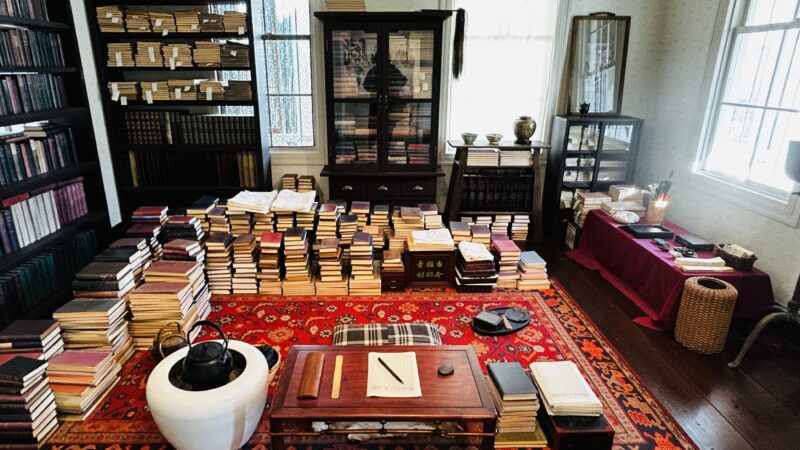

漱石山房記念館に復元された漱石晩年の書斎

コメント