「どうもありがとうございます」「どうもすみません」などなど、日本語の勉強を始めると、最初の方に出てくる「どうも…」という言い方。

単なる強調だけではなさそうです。「どうも」の使い方、意味について考えてみましょう。

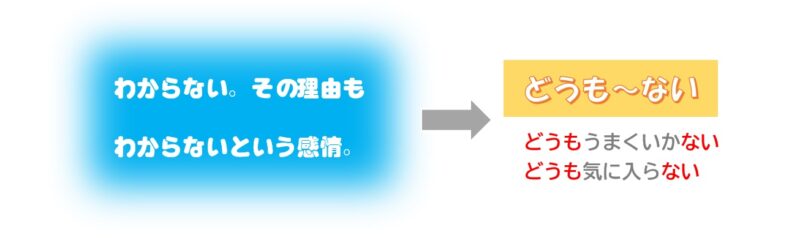

「どうも~ない」の「どうも」

「どうも」の元々の意味は

「どうも」原義

- うまくいかない 〔客観的表現〕

- どうもうまくいかない 〔主観的(うまくいかないのか自分でもわからない)〕

わからない、なぜわからないかもわからない

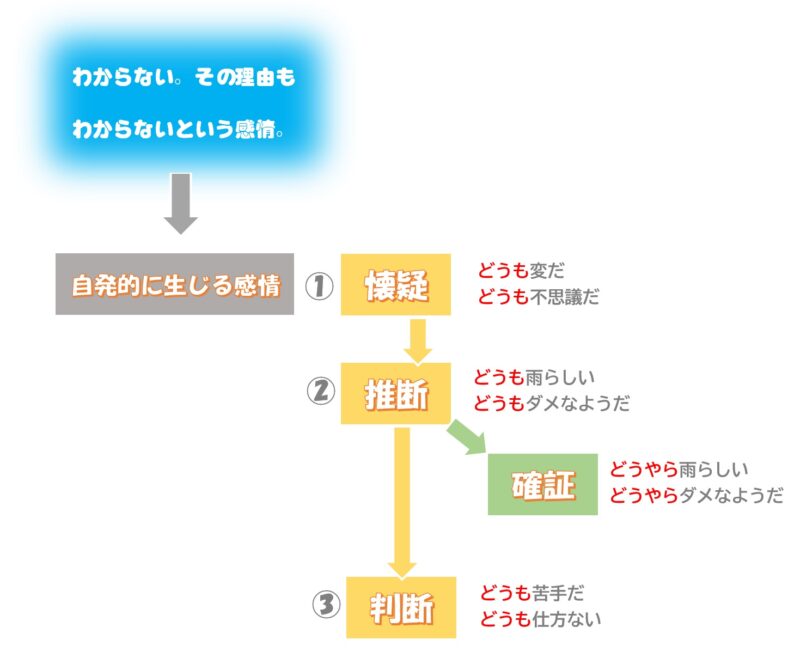

「わからない」状況が自発的に生み出す感情

「わからない、どうしてわからないかもわからない」という不安定な状況は人間の頭に自然に(自発的に)さまざまな感情を生み出します。それらの感情が「どうも」の意味を広げていきます。

「どうもわからない」という状況に陥ったとき、人の心の中にはどのような感情が生まれるでしょうか?

「わからない」→「懐疑」

なぜ「わからない、はっきりしない」のだろう。何かがおかしいのではないかという疑問、つまり懐疑の念が生まれます。

- どうも変だ。〔懐疑〕

- どうも不思議だ。〔懐疑〕

「懐疑」→「推断」

懐疑というネガティブな感情が生じたら、なんとかそれを解消しようとして仮説と推定プロセスを経て理由をでっち上げ(?)ようとします。

- どうも雨らしい。〔推断〕

- どうもダメなようだ。〔推断〕

「推断」→「確証・どうやら」

ちなみに「推断」によっておおよその輪郭がつかめてきた状態は「どうやら」で表現できます。

- どうやら雨になるらしい。〔確証〕

- どうやらダメのようだ。〔確証〕

「推断」→「判断」

推断が確証に至らない場合、思考に頼る「判断」となります。

- どうも仕方ない。〔判断〕

- どうも苦手だ。〔判断〕

以上の思考プロセスと「どうも」の用法をまとめると以下のようになります。

「懐疑」→「推断」→「判断」

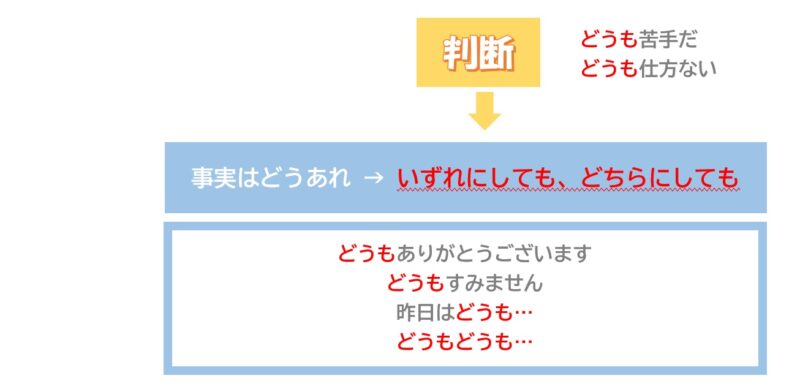

「判断」→「どちらにしても」

「わからない、わからない理由もわからない」という不安定な感情は人間の頭の中で「懐疑→推断→判断」という自発的プロセスを経て、ある種の「判断」をもたらします。

しかし、そもそも「わからない」のですからその判断は「正しいか正しくないかわからない」のです。ですからその思考の行き着くところは「事実はどうあれ」→「いずれにしても」「どちらにしても」という意味合いになります。

「どうもありがとう」「どうもすみません」の「どうも」」

(以上、気持ちをあらわす基礎日本語辞典 森田良行著 角川ソフィア文庫、新明解国語辞典第八版 などを参考にさせていただきました。)

コメント