絵文字は日本発!

例えば( )や:;といった既存の特殊文字を使って「絵文字、顔文字」を作るというのは、インターネット創成期からあったようです。が、専用の絵文字は1999年ドコモのアイ・モード(i-mode)サービスが始まった時に作られたものが初めてだそうです。

世界初の顔文字は純日本製で、なんと今やアメリカニューヨークの近代博物館の収蔵品になっているとのこと。日本人として嬉しいかぎりです。

ニューヨーク近代美術館が収蔵品とした176のiモード絵文字

博物館収蔵ということは、遠い未来博物館に来た人は20世紀末に人類が生み出した新しい文字としてこの絵文字を鑑賞する時が来るのかもしれませんね。

絵文字、顔文字の発展

実用面から見ても、日本では絵文字があったために、携帯メールが爆発的に普及したといってもいいでしょう。

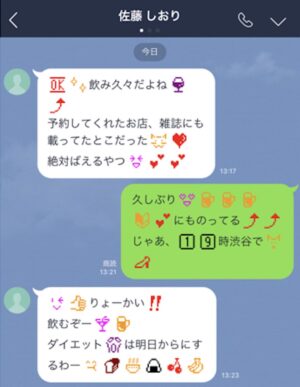

絵文字たっぷりメール

手紙や電子メールと異なり、季節の挨拶も書かず用件だけを伝える携帯メール。短文で簡潔であるだけに、文字だけではなにかそっけない感じを与えてしまうこともあります。

そんな時、一つスマイルマークをつけておくだけで安心して送付ボタンを押すことができる、そんな手軽さが、相手の心証をやたら気にする日本人に爆受けしました。

iモードの絵文字人気に続いて、その後、ソフトバンクやau(エーユー)の携帯にも色とりどりの絵文字が搭載されるようになりました。当時はどちらかというと若い女性、特に女子高校生が多用するもので、私のようなおじさんがメールに絵文字を入れるのはちょっと恥ずかしいという雰囲気があったのも今となっては遠い昔のよう。

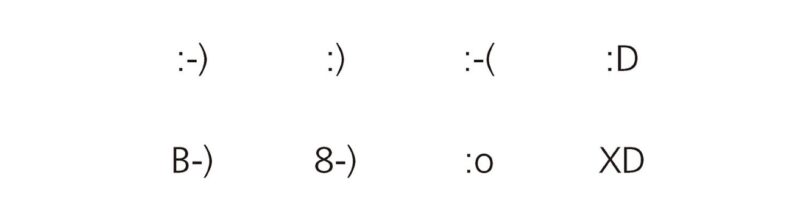

そのように日本であっという間に絵文字が普及したのに対して、同時期の欧米では依然文字だけのショートメールに時折先に言った特殊文字を使った下の図のようなファイスマークが使われる程度だったそうです。

フェイスマーク

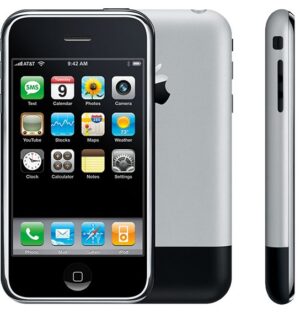

世界普及への決定打は”iPhone”

初代iPhone

2007年、iPhoneが日本でも発売されました。

ところが当初、絵文字が全く使えず、絵文字に慣れた日本人にとってはiPhoneから送るメール 味気なく感じられました。そこでソフトバンクの孫社長は、日本でのiPhoneの普及には絵文字の導入が欠かせないと強く主張し、絵文字を世界標準にするUnicode化が2011年に完了し、”絵文字”は”emoji”になります。

そしてUnicode化された絵文字がemojiとしてiPhoneに搭載されるようになると、一気に世界中に広がっていったのです。

emoji(絵文字)からstamp(スタンプ)へ

絵文字はLINEのスタンプへとさらなる進化をとげます。

絵文字、顔文字は確かに対話者の間の緩衝材的な効果があります。しかし、その使い方が世代によって違ったりして理解できなかったり、時によっては誤解を生じたりします。

私も長くorzやwwwが何を意味するのかわからなかったり、未だに中国のWeChatでの顔マークの正確な使い方がわからなかったりします。

LINEスタンプの使用例

その点、スタンプの類はセリフ付きのものまであり、誤解の生じることは少ないでしょう。また近年は新しいスタンプがどんどん登録されよりどりみどり。使うスタンプでその人の嗜好がわかったり、意外な面をみつけたり、顔の見えない会話の中にまた別の楽しみを見つけることもできるツールとして定着しています。

絵文字、顔文字は世界共通語としてますます進化していくことでしょう。

ピクトグラムも世界初はMade in JAPAN!

例えば下のような絵をみたら、世界のほとんどの人が「シャワー」「トイレ」「レストラン」を指しているとわかります。こういう図案を「ピクトグラム」と言います。

ピクトグラム

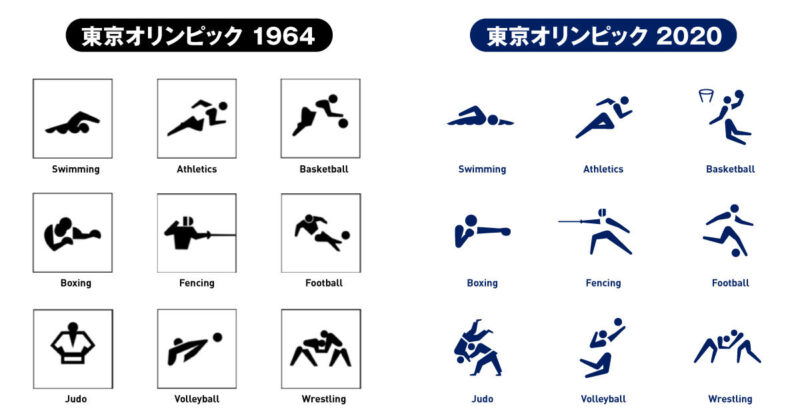

まもなく開催される冬季オリンピックでも多用されるでしょう。このピクトグラムを最初に本格的に使ったのも実は日本、1964年の東京オリンピックの時なのです。

東京オリンピック競技のピクトグラム(1964年と2021年)

1964年の東京オリンピックを契機に様々なピクトグラムがオリンピックで使用されるようになり、やがてオリンピック以外でも街中で幅広く使われるようになったのです。

さらなるルーツは?

漫画・アニメの隆盛もそうですが、日本人は「デフォルメ(誇張)された絵」によって何かを表現することに長けているように思えますね。

なぜ日本人にはこのような技を身に付けたのでしょうか?これは謎です。

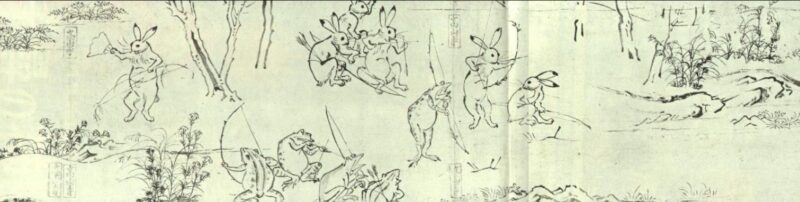

よく言われている「漫画のルーツ」である鳥獣戯画が作られたのは室町末期から鎌倉初期の11から12世紀。この時代に描かれたものとしては実に表情ゆたかで、遊び心満点です。日本人の漫画好きはけっこう古いのです。

鳥獣戯画「ウサギとカエルの弓の試合」

こういう大作もありますが、そもそも文字を持つのが遅れた日本人は、古代から日常的に図や絵画で意思疎通をはかっていたのではないか、というのが一つの仮説。

7世紀のドラえもん !(^^)!

奈良の明日香地方には飛鳥時代(6-8世紀)の石造物が多く残っています。石舞台古墳は有名ですが、1999年に発見された亀形石(かめがたいし)というのがあります。文字通り亀の形をした石ですが、甲羅に当たる部分に水が溜められるようになっていて、その他の石造物と一緒に古代の儀式か何かに使われたのではないかと言われているものです。

亀形石(左が遠景、右本体)

亀形石の亀の顔アップ

今は上の写真のように柵で囲われて近づいて見ることはできなくなっていますが、遺跡好きの私は発見されて間もなく見学に行きました。近くに寄ってみると亀の顔がなんとも愛らしい。

斉明天皇

亀にとっては後ろから見られることになりますが、にっこり笑っているように見えるのがなんとも漫画的です。ドラえもんをほうふつとさせます。

7世紀斉明天皇という女帝の時代のものです。当時は大陸とのお付き合いが活発化した頃です。中国からのお客様を迎えることになり、後進国の日本ですがなんとか見栄を張りたかった。たとえば亀形石を中心とした壮大な水を使ったオブジェを作ろうと計画したのではないかと想像されています。

大陸で見たような精緻な彫刻物や装飾をなんとか作ろうと日本人は頑張ったと思います。しかしいかんせん技術の差は歴然。結局極度にデフォルメされた「ドラえもん型亀」しかできなかった。

できあがった亀形石を見て、「なにこれ?」ちょっとがっかりする斉明天皇の顔が目に浮かびます。

写実的なものを作りたかった、しかし技術的に簡単なものしかできなかった。そういう欠点が日本独自の単純化し誇張するという表現力につながったのでなないでしょうか。

というのが本日の私の妄想 ((´∀`))ケラケラ でした。

コメント