ひらがなでよめばわかる日本語

「ひらがなでよめばわかる」というのは、「日本語を音だけで発声し味わってみれば、従来と異なる本来の日本語の姿が見えてくる」ということです。ちょっとわかりにくいかもしれません。説明します。

私たち日本人は、「漢字」にとらわれ過ぎています。たとえば「偏る」と書けば、だれでも「かたよる」と読み、もちろん意味もわかります。しかし、「かたよる」とは本来「片方に寄る」つまり「片寄る」と書いた方が理解しやすい言葉でしょう。つまり「偏る」と書いて「かたよる」と読むことは、外国語である中国語を無理やり日本語(和語)で読んでいるようなものなのです。同様の例はたくさんあります。

| 瞬く | またたく | 目叩く |

| 断る | ことわる | 事割る |

| 話す | はなす | 放す |

| 港 | みなと | 水な戸 |

| 再び | ふたたび | 二度 |

原始日本語としての東北弁

ちょっとした東北弁ジョークの一つで、日本一短い会話「どさ?」「ゆさ」というのが有名です。津軽弁では実際に使われるそうです。

「あなたはどこへ行きますか?」「私は湯へ行きます。」

- な(あなたは)ど(どこ)さ(へ)(行きますか)

- わ(わたしは)ゆ(湯)さ(へ)(行きます)

もっと短いのでは

「食べなさい」「食べます」

- け ← 食え ← 食べなさい

- く ← 食う ← 食べます

極端な例ですが、東北弁は言葉が短く発声されることは事実。

そして東北弁は古代日本語の面影を残しているのもまた事実。つまりかつて中央(大和朝廷)で話されていた言葉が波紋が広がるようにだんだんと地方に拡がっていき、中央ではやがて廃れていった言葉が保存されているのが地方の言葉だからです。(「周圏論」という考え方に基づきます。)

すこし飛躍した考えかもしれませんが、以上のようなことから、昔昔の日本語は「ひらがな1文字に一つの意味(概念)があった」という仮説が成り立ちます。

「め」「みみ」「はな」「は」

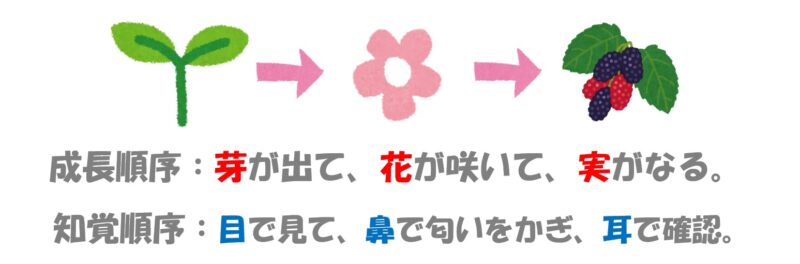

中西進先生は「め」=「目、芽」、「み」=「耳、実、身」、「はな」=「鼻、花」であるとされます。

目=芽、耳=実、鼻=花、歯=葉=端

例えば、感覚器官による物事の知覚の開始点である「目」と植物の成長の開始点である「芽」が同じ概念の「め」で表され、認識の最終確認ポイントの「耳」は植物の成果である「実」、動物の完成体「身」と同じものであるということです。

そして、「は」(葉や歯)はそれぞれ、末端、端(はし)にあって外からエネルギーを取り入れるところです。

歯、葉は端にあってエネルギーを取り込む

「ひ」=「日」「火」

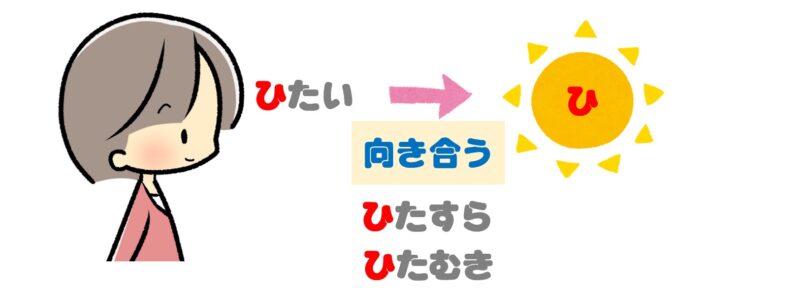

さらに人が向かう方向が光(ひかり)のある「太陽」の方向。「東」の方向です。人はやがて人工の太陽「火」を生み出します。

「ひ」=「日」「東」「火」

人がまっすぐに「日(火)」と向き合います。向き合う頂点が「ひたい(額)」です。その態度は「ひたすら」「ひたむき」でなければなりません。

「ひたい」「ひたすら」「ひたむき」

火に向かう人々

ヒトはみな火に向かい、火を囲むことによって外敵から身を守り、食べ物を調理し食べることによって生きながらえてきた生き物だからです。

物事を細かく分類していく西洋的思考法に対して、日本あるいは東洋的な思考法は、物事を概念でまとめて統括的に処理していくという特徴があるようです。

以上です。

コメント